透过央媒的这次专访,彻底“看清”了阿里巴巴这家公司:短时间内拍板砸下超4000

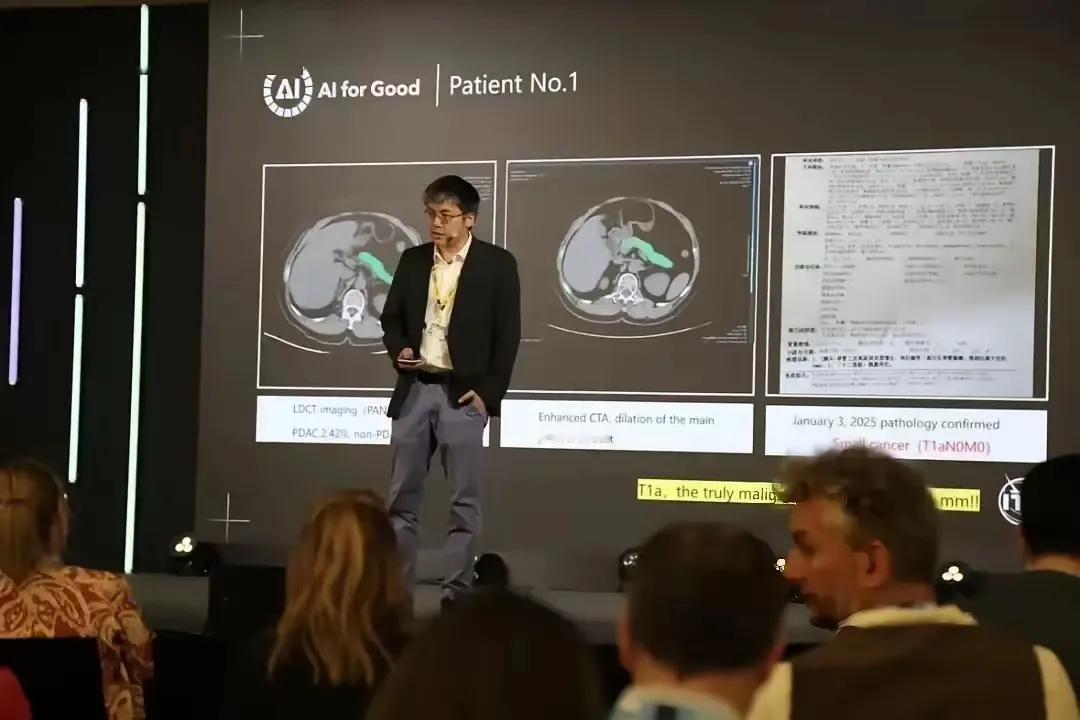

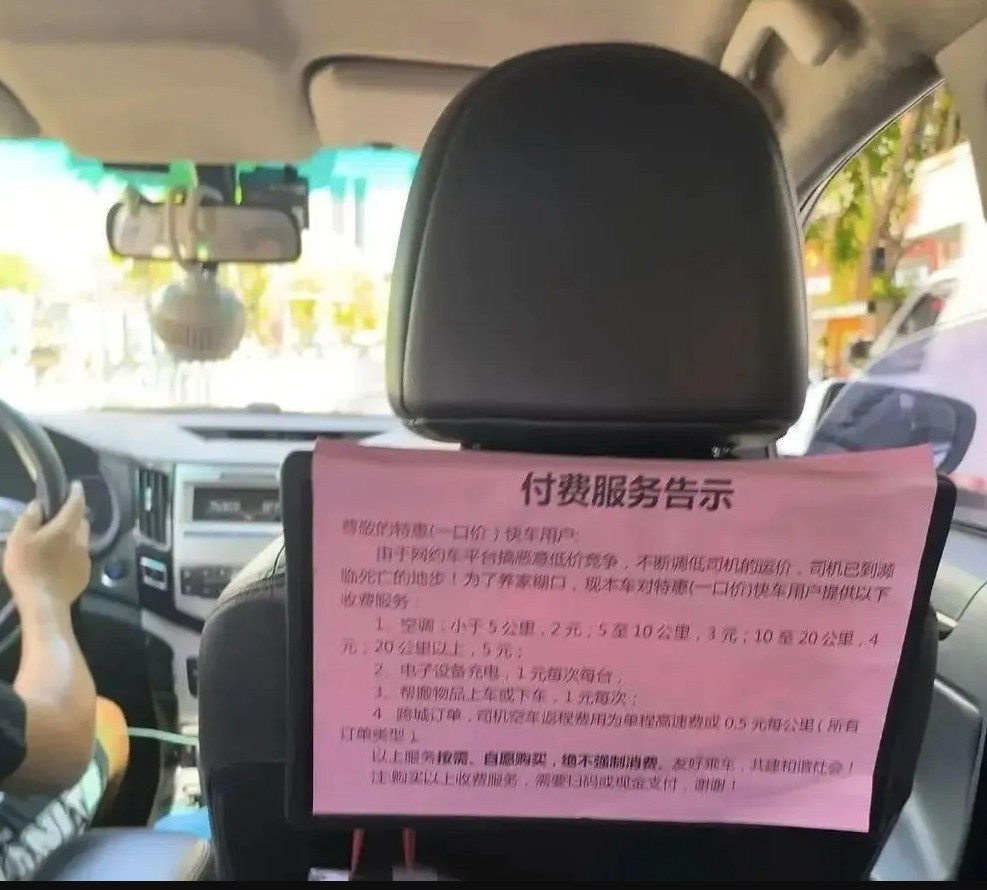

透过央媒的这次专访,彻底“看清”了阿里巴巴这家公司:短时间内拍板砸下超4000亿元,左手AI,右手新型服务业电商,动作之猛,连见惯了大场面的财经圈也直呼“罕见”。故事得从今年2月说起。民营经济座谈会刚结束,阿里就端出一份3800亿元的三年计划,全部砸向AI和云基础设施,金额直接超过过去十年总和,创下中国民营企业在这块投入的最高纪录。7月底,集团CFO徐宏面对新华网的镜头,又轻描淡写地补了一句:再追加500亿元,专门用来撬动内需,做“服务业的淘宝”。两笔钱加起来,4300亿元——这相当于把整个贵州省2024年的财政收入再翻一倍。为什么敢一次性押上这么大筹码?徐宏在专访里把底牌摊开:赌的就是中国市场的后劲。AI大模型已经卷到千行百业,阿里干脆把自家通义千问开源,让没有算力、没有人才的中小企业也能零门槛上车。最新数字是,300多家科研院校、90%的互联网公司、90%的汽车品牌、上千家政企客户,都在用通义做研究、做产品。胰腺癌、胃癌早筛、高考志愿规划这些原本离普通人很远的硬核技术,现在一部手机就能免费用,背后就是阿里AI的算力和模型在支撑。更接地气的是另一笔500亿元的走向——新型服务业电商。阿里算过一笔账:餐饮行业的数字化率才20%,整个服务业的在线渗透率更低得惊人。把线下服务搬到线上,用算法撮合供给和需求,两三年内就能做出一个十万亿级的新市场,这几乎是再造一个淘宝的节奏。央媒的镜头里,徐宏说得直白:“我们不是一时冲动,是对中国未来的信心。”这句话放在2025年听,格外有分量。AI重塑千行百业,服务业数字化刚刚起风,阿里选择把真金白银砸进这两个方向,既是押注国家鼓励的方向,也是给自己装上第二增长曲线。故事讲到这儿,屏幕前的你怎么看?是佩服阿里的魄力,还是觉得4000亿花得太大胆?留言区聊聊你的判断。信息来源:新华网2025-07-29《新华网专访阿里巴巴集团首席财务官徐宏:看好中国人工智能发展前景和内需潜力》人民网2025-07-29《阿里巴巴集团徐宏:看好中国人工智能发展前景和内需潜力》央广网2025-07-29《阿里巴巴CFO就有史以来最大投资接受新华网专访:超四千亿投资源自民营企业对中国市场坚定信心》