印度人自信到什么程度?就这么说吧,他们能带着简历走进多伦多的中国银行自荐,经理委

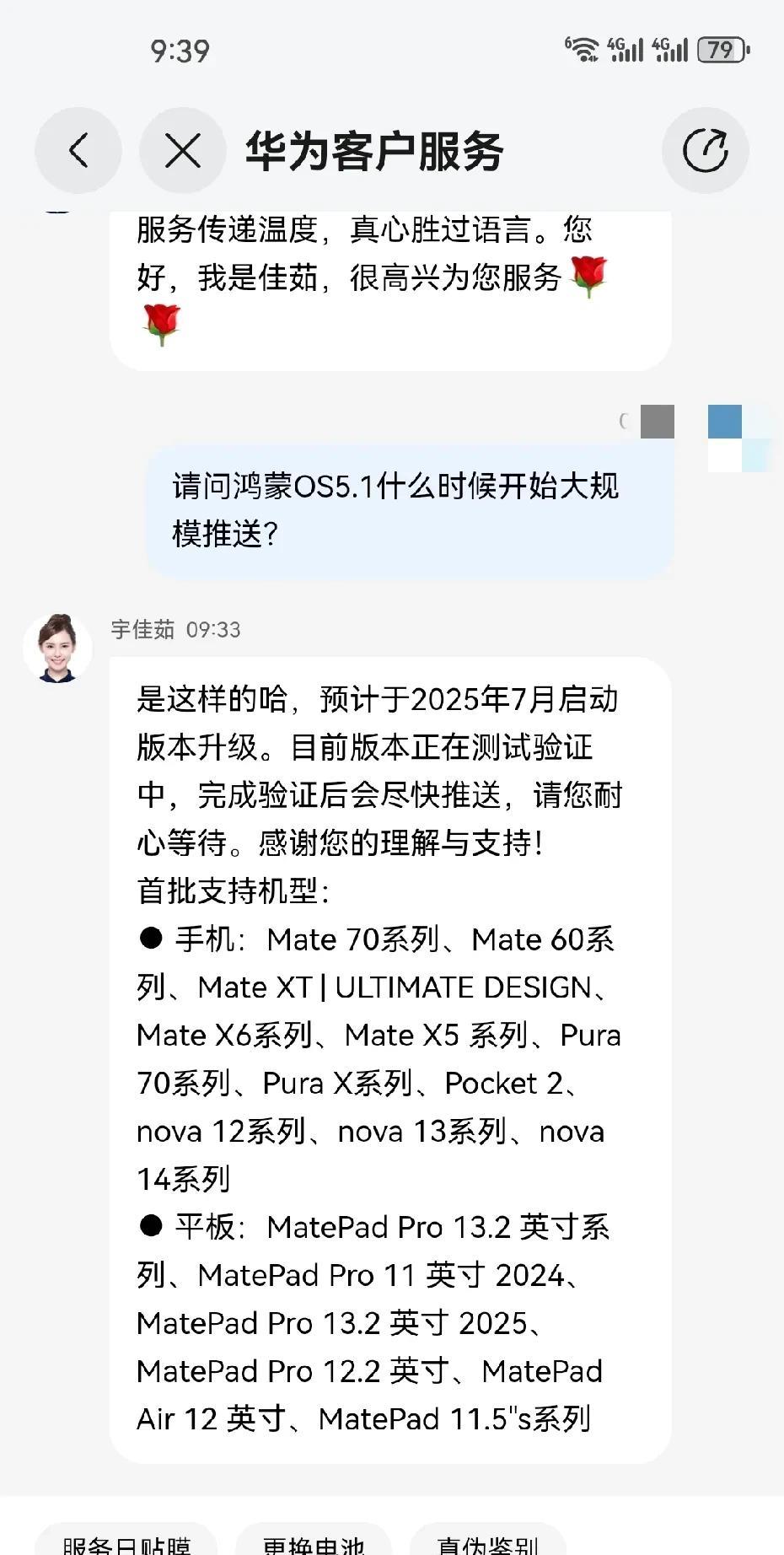

印度人自信到什么程度?就这么说吧,他们能带着简历走进多伦多的中国银行自荐,经理委婉地告诉他我们这要求会说中文,他说:没问题,我可以学!印度人的自信,在国际舞台上堪称独树一帜。这种自信从何而来?我想,是殖民历史留下的英语优势,让他们在全球服务业中占据一席之地。印度拥有全球最大的英语呼叫中心,超过120万人从事客服工作,承接了美国运通、微软等企业的售后支持。这些客服人员拿着欧美同行十分之一的工资,却敢在电话里纠正客户的“错误发音”,挂了电话还不忘吐槽“美国人英语真差”。这种反差背后,是印度人对自身英语能力的迷之自信——尽管他们的口音带着浓重的咖喱味,比如把“thirty”说成“dirty”,把“three”读成“tree”,但丝毫不妨碍他们在电话里指点江山。这种自信在求职场景中同样表现得淋漓尽致。有印度人带着简历走进多伦多的中国银行,当经理委婉表示需要中文能力时,他竟自信回应“没问题,我可以学”。这种“无知者无畏”的心态,源于印度人对英语的过度依赖。虽然印度熟练掌握英语的人口仅占11%,但英语在精英阶层中被视为身份象征。在印度,能说一口流利的印式英语,意味着跻身社会上层,甚至比掌握本土语言更受尊重。这种文化惯性,让印度人在国际求职中往往高估自己的竞争力,忽视语言以外的技能需求。环球时报的调查显示,67%的印度受访者认为本国是“全球领导大国”,近半数期待印度成为超级大国。这种自信在制造业领域尤为突出:24%的印度人认为本国已是世界制造业强国,60%相信30年内能实现这一目标。然而现实是,印度制造业规模仅为中国的五分之一,技术工人占比不足3%,远低于中国的50%。这种认知与现实的巨大鸿沟,折射出印度人骨子里的乐观主义——即便基础设施薄弱、产业链不完整,他们依然坚信“印度制造”能超越“中国制造”。在国际企业中,印度高管的崛起进一步强化了这种自信。因德拉·努伊从印度小镇女孩逆袭为百事可乐首位女CEO,执掌公司12年。这种成功案例让印度人相信,只要掌握英语,就能突破种族和文化的壁垒。据统计,美国财富500强企业中,印度裔CEO数量是华裔的两倍。这种现象背后,既有印度人善于团队协作的优势,也离不开他们敢于毛遂自荐的勇气。在硅谷,印度工程师常被调侃为“自带简历的民族”,他们不放过任何晋升机会,甚至敢于挑战比自己资深的同事。印度人的自信还体现在对语言的“改造”上。印式英语不仅创造了“timepass”(娱乐)、“jugaad”(凑合主义)等新词,还形成了独特的语法体系——比如用“我正在理解它”(Iamunderstandingit)代替正确的“Iunderstandit”。这种语言创新,被印度人视为文化输出的一部分。他们甚至宣称,印式英语已与美式、英式英语并列成为世界三大英语体系。这种自我标榜,在国际舆论场中引发不少争议,但印度人依然乐此不疲地推广他们的“特色英语”。