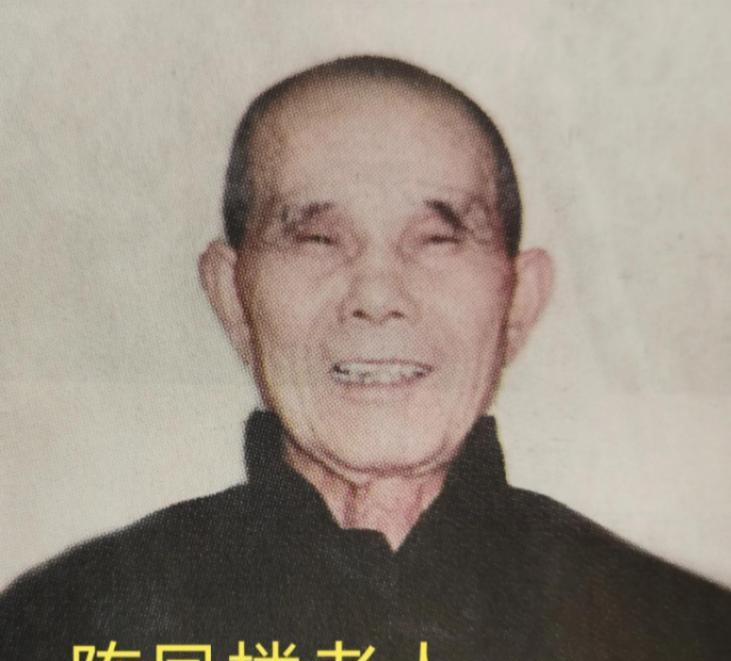

1952年的一天,新兵陈凤楼正在挖战壕,突然瞅到一名美军竟在大白天光着身体朝我军

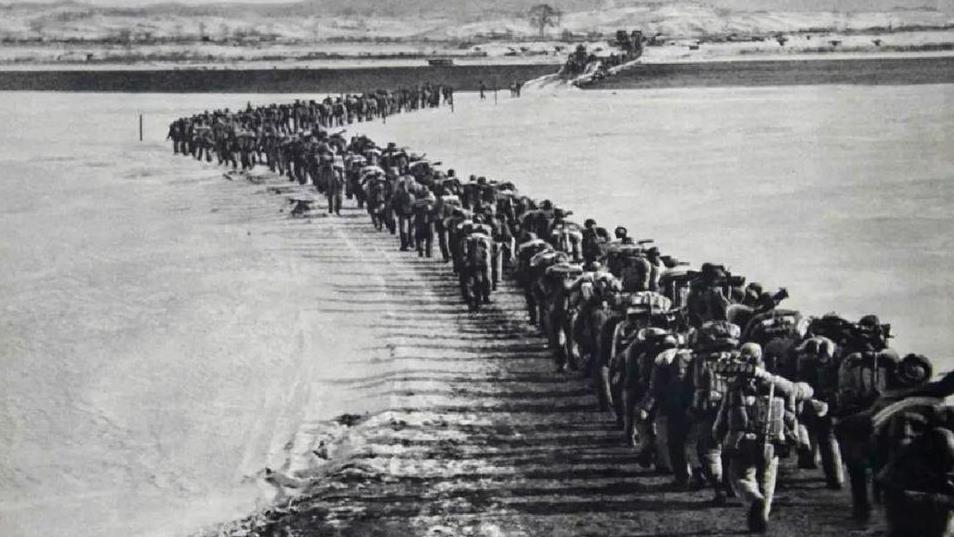

1952年的一天,新兵陈凤楼正在挖战壕,突然瞅到一名美军竟在大白天光着身体朝我军阵地撒尿,他顿时怒火中烧,不顾纪律直接给了美军一枪,却不曾想因此获得了一等功……在朝鲜战争对峙的阵地上,一个年轻志愿军战士面对美军的嚣张挑衅,果断开了枪。1952年的春天,志愿军第15军新兵陈凤楼被补充到前线,负责守卫五圣山一带的防区。当时的战局比较平静,中美双方正在板门店进行停战谈判,前线没有大规模冲突爆发。陈凤楼所在的连队正面面对美军王牌第7师,这支部队装备精良,武器先进程度远超志愿军。仗着火力优势,美军士兵开始肆无忌惮地挑衅志愿军战士。他们发现志愿军的火炮射程有限,无法打到美军阵地,于是就在光天化日之下跳出战壕,脱掉衣服,公然在阵地前晒太阳。甚至有些美军士兵光着身子朝着志愿军阵地方向撒尿,摆出轻蔑姿态。这种挑衅行为让志愿军战士们憋了一肚子火,但上级早有严令,没有命令绝对不许开枪,以免给美军制造借口破坏谈判进程。陈凤楼和其他战友只能咬牙忍耐,眼睛盯着望远镜里美军脸上的得意表情。那天下午,陈凤楼正在阵地上奋力挖战壕,抬头就看到一个美军士兵光着身体朝志愿军这边撒尿。那个美军距离只有五十多米,嚣张的姿态一清二楚。陈凤楼顿时血往上涌,脑子里只剩下一个念头:不能放过这个畜生。他顾不上违反纪律,举起枪就瞄准扣动了扳机。一声枪响,那个美军士兵当场倒地毙命。陈凤楼松了口气,觉得心里痛快了,一点后悔也没有。旁边战友却担心得要命,怕这事儿闹大了违反军规。果然没过多久,指导员就把陈凤楼喊了过去。出乎意料的是,指导员没责怪他,反而拍着他肩膀说干得好,解气得很。指导员自己也被美军的狂妄惹得受不了,只是军令在身不能动手。就这样,在指导员默许下,前线志愿军开始零零散散放冷枪,专打那些跳出来挑衅的美军士兵。一连几天下来,美军就被撂倒了好几个,再不敢随便跑出战壕了,整天躲在工事里提心吊胆。这场小风波渐渐传到了志愿军高层手里,领导们发现这种游击式打法效果不错,既能打击敌人气焰,又不升级冲突。于是志愿军总部就推广开冷枪冷炮运动,号召全军模仿。陈凤楼成了第15军打响第一枪的战士,大家都跟着他学。后来陈凤楼和战友们轮换着潜伏在阵地前沿,见到目标就瞄准射击,一个接一个消灭敌人。美军吃了亏急了眼,气得用炮火猛轰志愿军阵地。陈凤楼他们早挖好了深堑壕,一听到炮声就躲进去,让美军干发急。靠着这套战术,志愿军硬是把美军的嚣张气焰压了下去。但好景不长,美军不甘心失败,调集重兵发起一波猛攻。前线阵地顿时成了火海,志愿军伤亡惨重。混战中,陈凤楼头部被弹片击中,血流如注。战友们火速把他抬下火线,送往后方医院抢救。万幸的是,陈凤楼挺过了危险期,保住了一条命。抗美援朝战争结束后,陈凤楼转业回到老家农村务农,种地过日子,生活平平淡淡。他从来没和别人吹嘘过当年的事儿,更没向组织要求什么照顾。陈凤楼心里亮堂,能活着回来已经是天大的福分,功劳该给那些牺牲的战友。他常说做人要脚踏实地,别老惦记过去的风光。2008年2月,陈凤楼在老家安详离世,享年80岁。老英雄的传奇事迹随着时间流逝,却在新时代得到铭记。晚年间,陈凤楼生活低调,偶尔有记者找上门想采访,他都摆摆手推掉。直到去世后多年,2013年抗美援朝纪念馆在丹东开馆时,陈凤楼的生平故事被收录进英雄陈列室。信息来源:人民网:《老兵陈凤楼:平凡中的伟大人生》中国军网:《志愿军英雄谱之冷枪先锋陈凤楼》央视网:《抗美援朝70周年:追忆无名英雄》解放军报:《上甘岭战场上的冷枪故事》