如今韩国打不赢中国,日本打不赢中国,英国打不赢中国,德国打不赢中国,法国打不赢中

如今韩国打不赢中国,日本打不赢中国,英国打不赢中国,德国打不赢中国,法国打不赢中国,意大利打不赢中国,美帝国也打不赢中国。韩国的家底拿来跟中国比,简直就是小巫见大巫。虽然韩国海军号称亚洲第三个装备宙斯盾系统的国家,但他们最先进的“正祖大王”级驱逐舰,依旧采用的是落后的AN/SPY-1D(V)无源相控阵雷达,垂直发射系统更是杂乱无章,堪比菜市场。该型驱逐舰使用三种不同规格的垂发单元,彼此不兼容,连美国的“标准-6”和“标准-3”导弹都难以集成。相比之下,中国海军一个驱逐舰支队就拥有4艘055型万吨大驱和4艘052D型驱逐舰,神盾舰数量已经全面超过韩国,而055的技术水平更是遥遥领先。在空军方面,韩国虽然采购了不少F-35隐身战机,但中国的歼-20早已批量列装,性能丝毫不逊色。而且中国还建立了庞大的无人机群与预警机体系,在信息化作战能力上已将韩国远远甩在身后。东风-17高超音速导弹作为全球首个实战部署的型号,不仅速度极快、具备机动变轨能力,韩国的“萨德”系统对此几乎无能为力。再加上东风-26反舰弹道导弹,专门针对航母和大型水面舰艇,韩国那几艘驱逐舰在它面前不过是活靶子。至于所谓的驻韩美军和美日韩同盟,说到底也就是韩国花钱雇来的“保镖”,战时指挥权都不掌握在自己手里。真要开战,美国是否真会为韩国拼命,还真不好说。中国的“反介入/区域拒止”作战体系早已成熟,在2000公里的近海范围内,任何外国军舰或战机都难以靠近。即便是日本,虽然军力不容小觑,但他们的宙斯盾舰和F-35在中国的高超音速导弹与反舰弹道导弹面前,同样缺乏有效抵抗手段。至于英国、德国、法国等欧洲国家,军费分散、装备老化,连像样的航母战斗群都凑不出来,又拿什么与中国对抗?美国虽然仍是全球头号军事强国,但若真敢在中国家门口动武,恐怕也要三思而行。中国的区域拒止能力早已严重削弱美军在西太平洋的海空优势,连美军印太司令部的高级将领都公开承认,一旦进入中国海岸线1000英里以内,美军胜算渺茫。中国的造船能力也如开挂般强大,真要打消耗战,即便美国家底厚,也未必扛得住。即使中国武器装备近几十年未经历实战洗礼,但通过一轮轮高强度演训和现代化测试,其性能已被反复验证,丝毫不比实战差。再看看朝鲜战争,当年中国武器落后照样把美军赶回三八线;如今装备换代升级,更不会惧怕韩国。有人认为中国“势单力薄”,而韩国有美日同盟撑腰,但别忘了,中国并非孤军作战。一旦发生冲突,朝鲜极可能趁机南进,韩国将面临两线作战的窘境。此外,中国在国际上也有不少盟友,真要被逼到墙角,后果恐怕不是韩国及其盟友能承受的。中国的导弹技术早已处于世界领先地位。东风-41具备洲际打击能力,覆盖全球;东风-17专为突破反导系统而生,整个打击体系严密高效。而韩国不仅没有真正意义上的洲际导弹,就连3000公里以上射程的导弹也欠奉,只能被动防守。综合来看,无论是海军、空军还是导弹技术,中国对韩国都是全面碾压。再加上成熟的区域拒止能力和强大的战略威慑力,就算美国直接介入,也占不到便宜。所以说,韩国还是别做白日梦了,老老实实发展经济、维护地区和平,才是对国家和人民真正负责的做法。

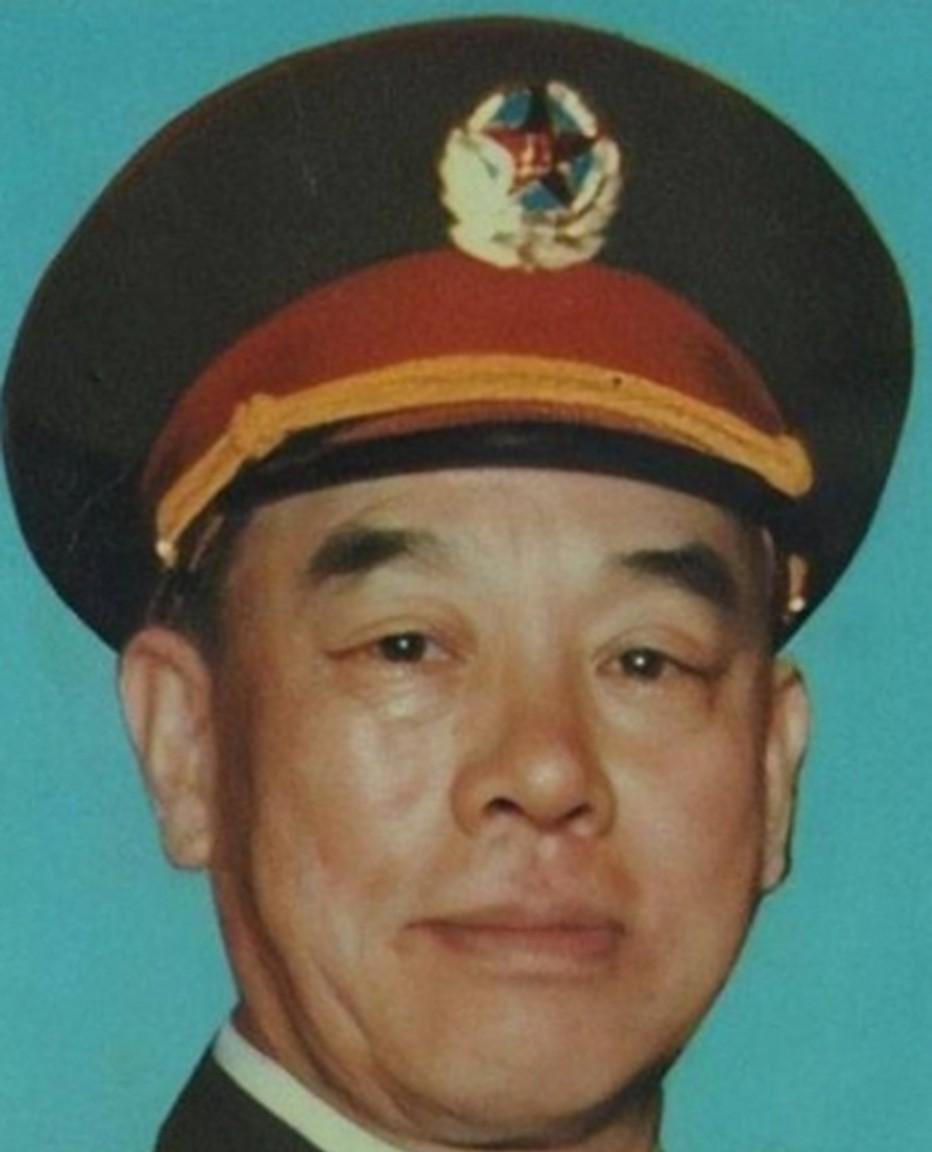

![[点赞]英国记者问金一南:“朝鲜战争你们中国的死亡19余万人,足足是美国的5倍](http://image.uczzd.cn/5260027049783112425.jpg?id=0)