2003年,钱学森得知“神舟五号”发射成功后,第一时间想到的不是杨利伟,而是问了

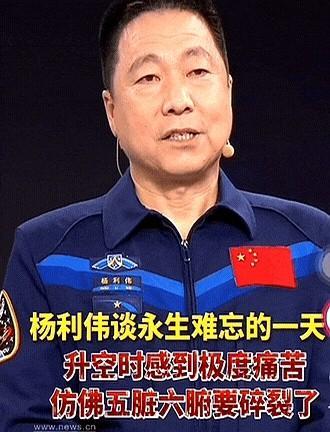

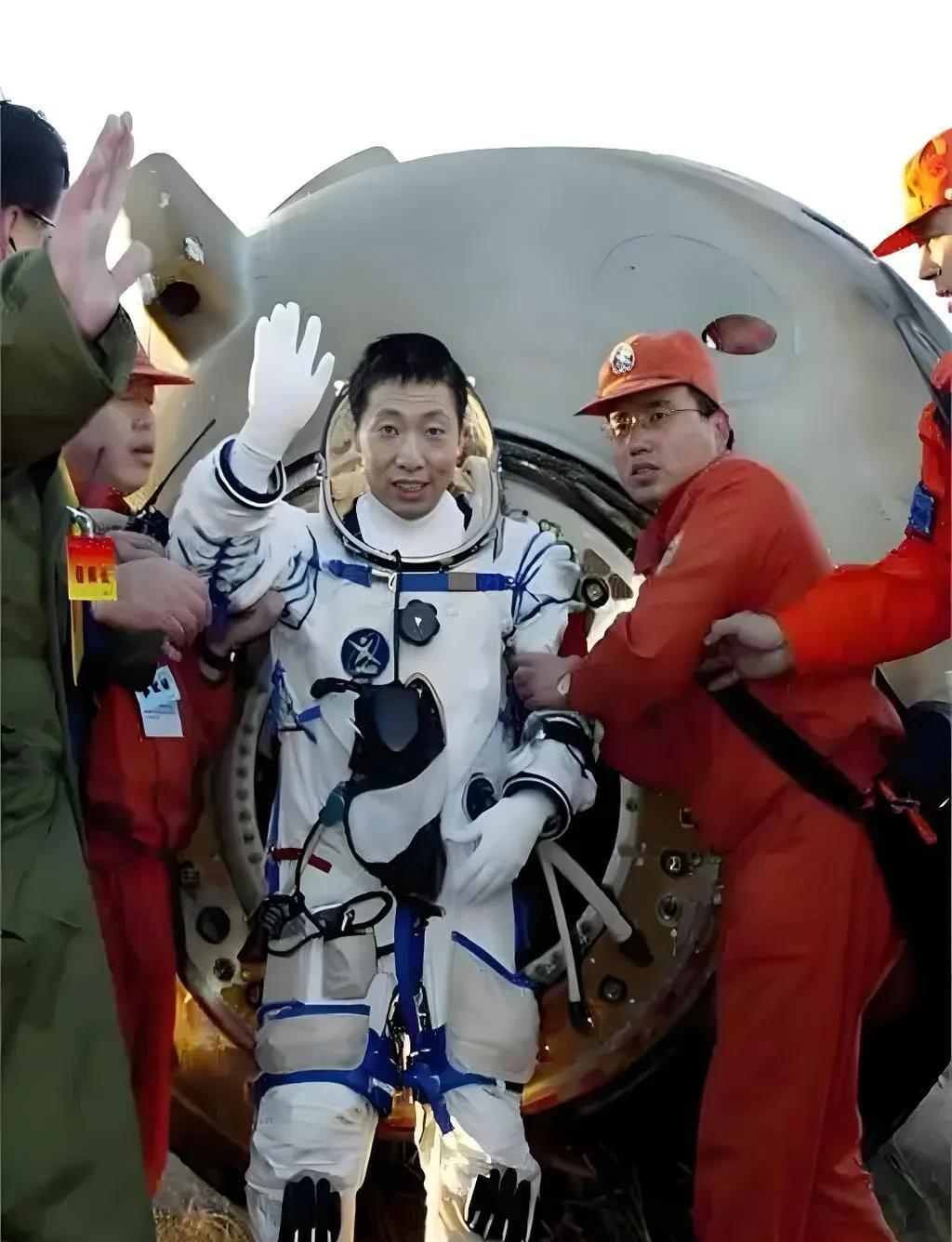

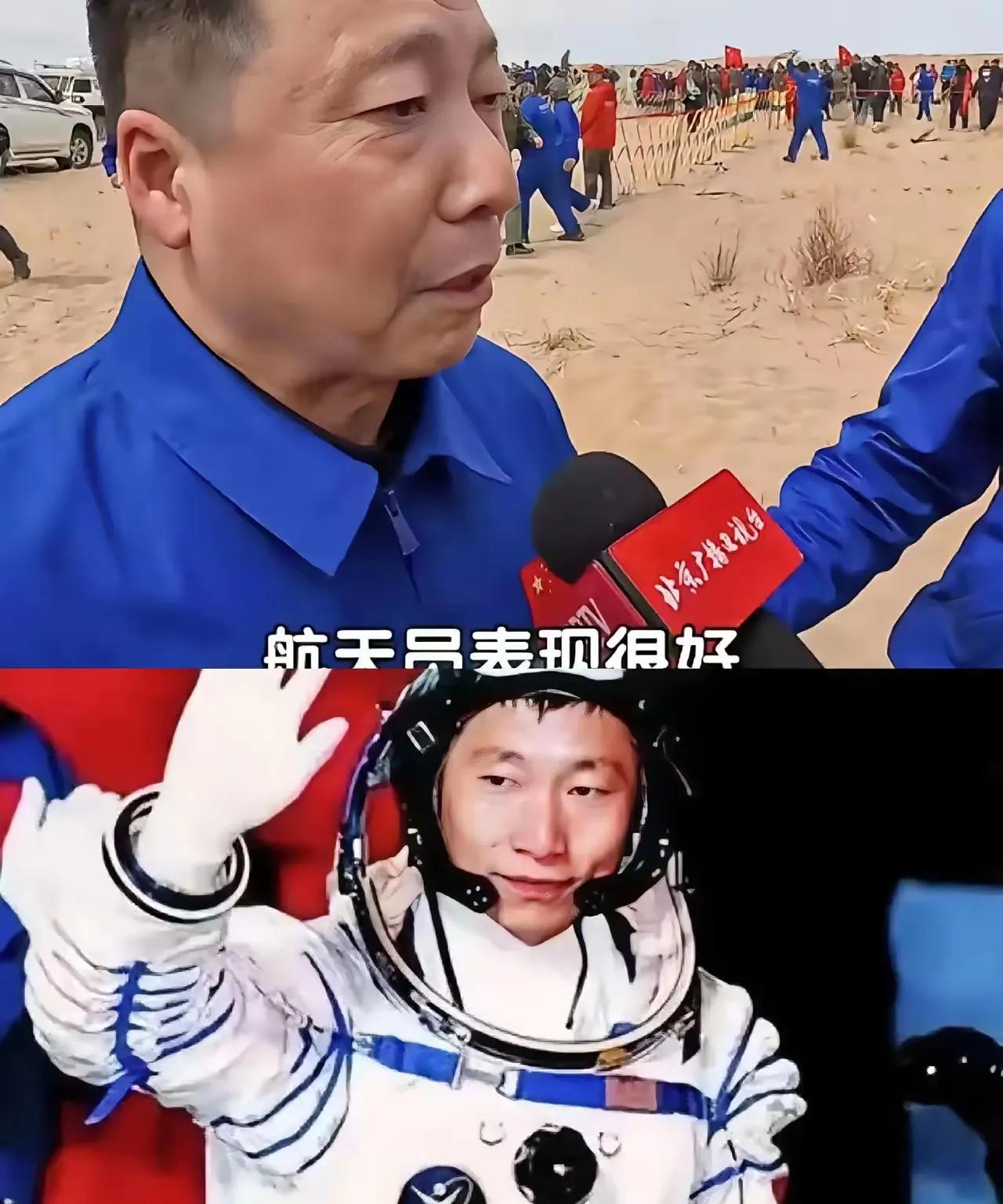

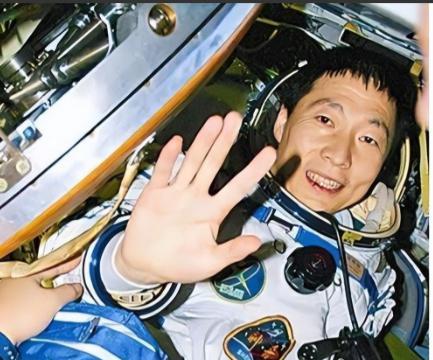

2003年,钱学森得知“神舟五号”发射成功后,第一时间想到的不是杨利伟,而是问了句:“王永志还在吗?”2003年10月16日,神舟五号载人飞船成功着陆的消息传遍神州大地。92岁的钱学森躺在病床上,听到喜讯后第一句话不是询问航天员杨利伟的状况,而是急切地问身边人:“王永志还在吗?”这个让中国航天奠基人牵挂的名字,背后藏着一段跨越半个世纪的师徒佳话与中国航天的关键转折。1955年,24岁的王永志从苏联莫斯科航空学院毕业,带着火箭导弹设计专业的优异成绩回到祖国,旋即被调入国防部第五研究院,成为钱学森麾下的一名年轻工程师。那时的他或许未曾想到,自己在一次会议上的“大胆发言”,会彻底改变人生轨迹。1964年夏天,五院的会议室里正激烈讨论着火箭射程问题。当一众专家围绕“如何扩大燃料储备空间”争论不休时,坐在后排的王永志突然站起身,手里攥着密密麻麻的计算稿:“各位,火箭升入高空后,推进剂密度会随气温变化,现在的计算模型没有考虑这个变量。”他顿了顿,声音提高了几分:“我算了一下,如果减少三分之一推进剂,或许能让火箭获得更优的推力比。”此话一出,现场顿时安静下来——在那个“燃料越多射程越远”的惯性思维里,这个逆向提议堪称石破天惊。钱学森放下手中的钢笔,目光落在这位年轻工程师身上:“小王同志,把你的计算过程详细说说。”试射当天,所有人都捏着一把汗。当搭载减少燃料的火箭模型腾空而起,雷达屏上的轨迹让在场者惊呼:射程比预期远了近20%!钱学森当场拍板:“这个年轻人敢想敢干,以后重点项目让他多参与。”从此,王永志成为钱学森的“重点培养对象”,跟着这位航天泰斗学习系统工程思维与科研决策方法。1984年,已是洲际导弹项目负责人的王永志迎来了更大的挑战。某次试射前,推进剂已按计划注入导弹存储仓,却突然接到气象预报:两小时后将有强雷雨云团覆盖发射场,现有观测设备无法在恶劣天气中完整采集数据。而推进剂一旦加注,必须在限定时间内发射,否则就有失效报废的风险。指挥大厅里,倒计时的滴答声格外刺耳,老专家们提议“等待设备支援”,但来回调度至少需要40分钟。王永志盯着气象云图,突然站起身:“加快推进剂注入速度,提前启动发射流程。我们必须在雷雨到来前完成数据采集!”有人提出质疑:“提前发射意味着准备时间压缩,设备检测能完成吗?”他斩钉截铁地说:“责任我来担,现在按应急预案执行,各岗位同步推进检测!”最终,导弹在雷雨云抵达前12分钟发射升空,不仅成功获取关键数据,更开创了中国航天应急发射的经典范例。钱学森对王永志的信任,在载人航天工程中达到顶峰。1992年,王永志被任命为载人航天工程总设计师,接过了钱学森等老一辈航天人手中的接力棒。1999年11月20日,神舟一号飞船发射成功当晚,58岁的王永志顾不上休息,带着打印好的轨道参数和现场录像,匆匆赶到钱学森的病房。病床上的老人接过资料,盯着屏幕上飞船升空的画面,许久才说出一句:“好啊,你们干得比我们当年更快更稳。”那一刻,师徒二人的目光交汇,仿佛又回到了当年在五院熬夜计算的时光。2003年神舟五号的成功,是王永志交给恩师的又一份答卷。当杨利伟乘坐的返回舱安全着陆后,王永志第一时间赶到医院。钱学森握住他的手,颤巍巍地说:“当年你在会议室算燃料的样子,我还记得清清楚楚。现在看来,中国航天交给你们,放心喽。”病房里,两位跨越半个世纪的航天人相视而笑,没有过多的言语,却胜过千言万语——从火箭燃料的“减法哲学”到载人航天的“飞天壮举”,王永志用39年的时间,证明了钱学森当年的眼光。钱学森为何在第一时间询问王永志?答案藏在两代航天人的精神传承里。作为中国航天的“伯乐”,钱学森始终坚信,关键技术的突破离不开敢闯敢试的人才。而王永志用两次关键决策——一次在会议室的逆向思维,一次在发射场的临阵决断,证明了自己不仅是技术专家,更是能扛住压力的领军者。这种“青出于蓝而胜于蓝”的接力,正是中国航天不断向前的动力。如今,当我们回顾这段历史,会发现每个关键节点都有真实可查的印记:1964年的火箭试射数据保存在航天档案馆,1984年的发射日志记录着“提前发射”的决策过程,1999年和2003年的汇报场景被多位亲历者写入回忆文章。这些真实的细节,串起了中国航天从无到有、从有到强的奋斗历程,也让钱学森与王永志的师徒故事,成为中国科技传承的生动注脚。信息参考来源:航天科技报专题报道《王永志:从“减燃料”到“载人航天”的领路人》,2003年10月师从钱学森!中国载人航天工程开创者王永志院士逝世——政知新媒体