2012年,杨振宁曾顶着骂名阻止建造2000亿的大型粒子对撞机,这也惹怒了中科院

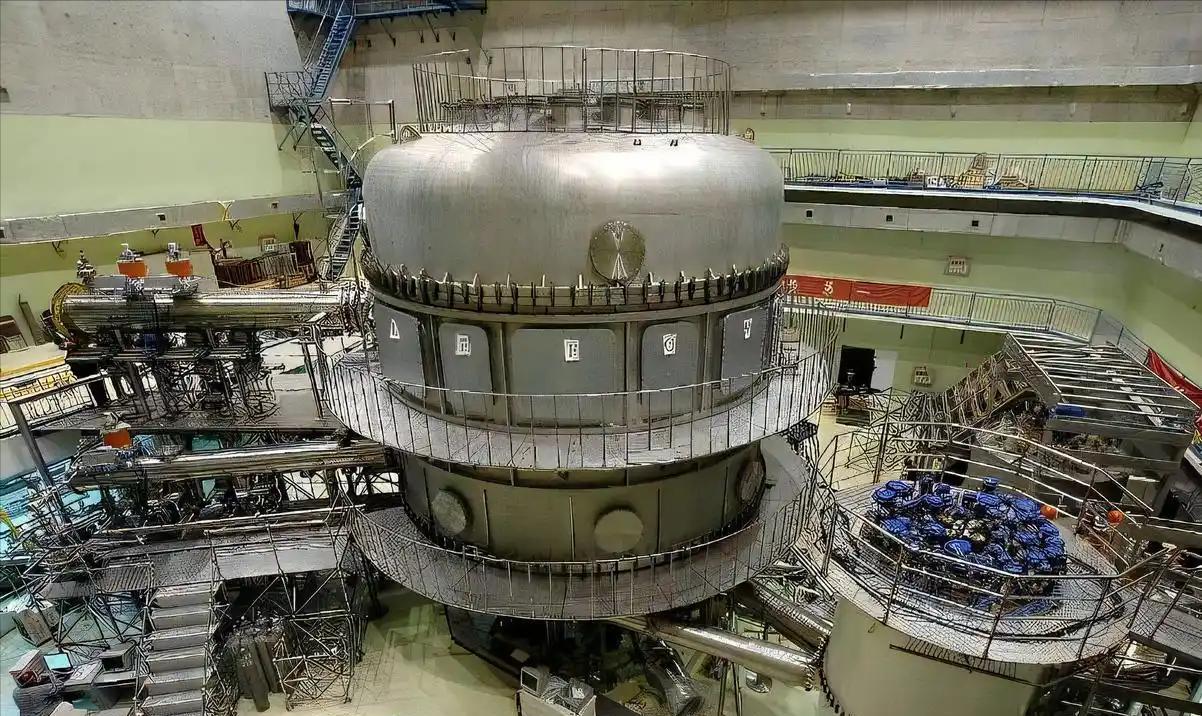

2012年,杨振宁曾顶着骂名阻止建造2000亿的大型粒子对撞机,这也惹怒了中科院院士王贻芳,气的他不顾形象大声道:一定要建!不建中国落后30年!麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!2012年,一场关于中国科学未来方向的激烈争论在物理学界爆发,诺贝尔奖得主杨振宁站在舆论的风口浪尖,坚决反对耗资2000亿建造大型粒子对撞机的提案。中科院院士王贻芳当场拍案而起,声音颤抖着喊道:“必须建!否则中国将落后三十年!”这场看似关于一台机器的争论,背后是中国科学发展的路径选择,是急功近利与长远布局的碰撞,更是理想主义与现实主义的正面交锋。王贻芳的提案并非一时冲动,这位曾带领团队在大亚湾发现第三种中微子振荡模式的科学家,深知高能物理研究对国家的意义。他构想的环形正负电子对撞机周长100公里,能产生比欧洲大型强子对撞机更干净的碰撞环境,一年捕获的希格斯粒子数量是日本直线对撞机的6倍。在他的蓝图里,这台机器不仅能破解“上帝粒子”的奥秘,还能同步产生高强度辐射光源,推动材料科学和工业应用。他坚信这是中国从“跟跑”转向“领跑”的关键一跃,错过这个窗口期,可能再等三十年都追不上。杨振宁的反对同样经过深思熟虑,这位见证过美国超导超级对撞机项目夭折的物理学家,清楚记得1993年美国国会砍掉这个烧掉30亿美元却无果而终的项目时,整个高能物理界的叹息。他算了一笔账:2000亿相当于每个中国人要分摊150元,而中国还有数亿农民年收入不足万元。更让他忧虑的是,当时中国高能物理人才储备不足,建成后很可能要依赖外国专家主导研究,最终沦为“给他人做嫁衣”。他宁愿把这笔钱投入基础教育和人才培养,用他的话说:“没有地基的楼房,盖得越高塌得越快。”争论很快超出学术圈,演变成全民热议的话题,支持者列举欧洲核子研究中心因大型强子对撞机成为世界科学圣地,吸引全球顶尖人才。反对者翻出美国得克萨斯州荒草丛生的超导对撞机废墟,警示巨型科学装置可能成为财政黑洞。丘成桐等数学家力挺王贻芳,认为超对称粒子的发现可能引发数学革命;而更多学者站在杨振宁一边,质疑花巨资验证未被证实的理论是否值得。时间给出了最公正的评判,十年后的今天,中国虽未建造超级对撞机,却在量子通信、深海探测、航天科技等领域突飞猛进。贵州的“中国天眼”捕捉到宇宙深处的脉冲星,合肥的人造太阳刷新核聚变纪录,这些成就背后是持续加大的基础研究投入。当年被视为“绝对前沿”的对撞机技术,如今已被新型加速器和人工智能模拟部分替代。王贻芳团队转向建设中微子实验站,用更经济的方案继续捕捉“幽灵粒子”。回头看这场争论,没有真正的输家,王贻芳的激进推动了中国科学界的国际视野,杨振宁的保守避免了可能的资源错配。科学决策从来不是非黑即白的选择,而是在理想与现实间寻找最优解。当欧洲宣布投资千亿建设未来环形对撞机,日本推进直线对撞机计划时,中国科学家们仍在讨论:我们是否准备好了?这个问题比单纯追问“建不建”更有价值。这场争论最珍贵的遗产,是让科学决策走出象牙塔,从院士到普通网民,人们开始思考大科学项目的成本与收益,讨论资源分配的优先级。这种全民参与的科学民主,或许比任何一台机器更能推动中国科学健康发展。正如北京正负电子对撞机三十年前播下的种子,如今已长成高能物理的人才森林,真正的科学进步从来不是百米冲刺,而是接力跑。