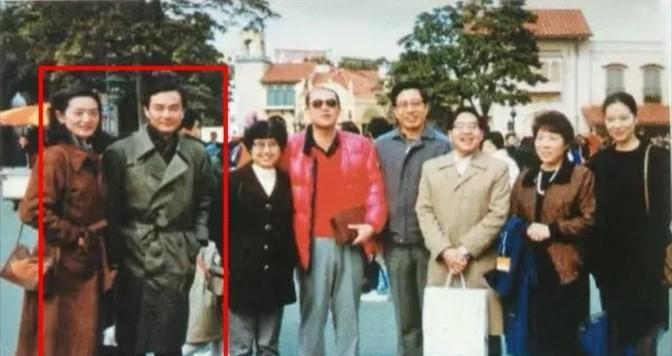

这是1991年,外交部长王毅与妻子、朋友同游日本的合影,当时王毅还是驻日参赞,三

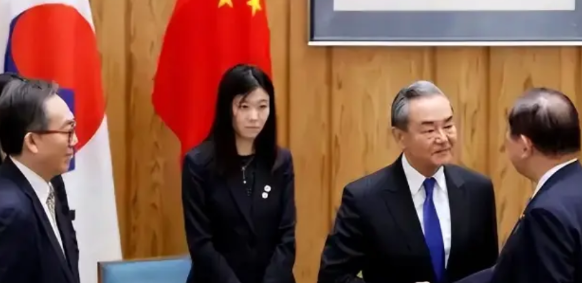

这是1991年,外交部长王毅与妻子、朋友同游日本的合影,当时王毅还是驻日参赞,三年后从日本回国,就升任了外交亚洲司长。1991年,对于很多人来说,可能只是个普通的年份,但对于王毅来说,那是他外交生涯的一个起点。那时候的中国,正处在改革开放的关键阶段,国际局势风云变幻,日本作为东亚的重要邻国,跟中国的关系既复杂又微妙。王毅当时在驻日大使馆做参赞,说白了,就是个外交“中层干部”,负责处理日常事务,可能还有不少跑腿的活儿。但别小看这个职位,这可是个锻炼人的好地方。他每天接触的,都是中日关系的第一线问题,从经济合作到领事纠纷,啥都得管,啥都得懂。要知道,80年代末90年代初,中日关系可不是一帆风顺。1978年两国签了《中日和平友好条约》,但到了90年代,日本经济泡沫破裂,中国这边又在调整对外政策,两国之间既有合作,也有摩擦。王毅在日本的几年,正好赶上这个节骨眼儿。他得一边观察日本国内的变化,一边琢磨怎么跟日本官员打交道,还得把中国的立场表达得清楚明白。这活儿不简单,需要脑子灵活、嘴巴会说,更得有耐心和定力。1994年,王毅从日本回国,直接升任外交部亚洲司司长。这一步跨得可不小,从驻外参赞到部里的司长,级别和责任都上了好几个台阶。亚洲司是干啥的?简单说,就是管亚洲地区的外交事务,尤其是跟周边国家的关系。那时候,中国周边可不太平,东南亚有经济危机苗头,朝鲜半岛局势紧张,跟日本的关系也得继续磨合。王毅接手这个摊子,压力肯定不小,但他干得有声有色。有人说他能升这么快,跟他在日本的历练分不开,毕竟在那儿几年,他对亚洲事务的门道摸得太熟了。再往后看,王毅的职业轨迹就像开了挂。2001年,他当上了外交部副部长,2004年又去日本当大使,这回可不是参赞了,而是中国驻日大使馆的“一把手”。2007年,他调去国务院,管台湾事务办公室,2013年正式当上外交部长。三十多年时间,他从一个普通外交官,变成了中国外交的顶梁柱。这一路走来,既有个人努力,也有时代机遇,但最关键的,还是他抓住了每一次机会,把每一步都走得稳当。说到王毅的外交风格,很多人第一反应就是“硬气”。比如2016年在加拿大的记者会上,他面对外国记者的挑衅,直接怼回去:“你了解中国吗?你去过中国吗?”这话听着挺冲,但也挺解气,展现了中国外交越来越自信的一面。不过,他也不是光会硬碰硬。2018年中美贸易摩擦最激烈的时候,他在联合国发言,语气冷静又坚定,既捍卫了中国的利益,又没把路堵死。这种软硬兼施的本事,可不是一天两天练出来的。回头想想,1991年的那张合影,其实挺有意思。那时候的王毅,可能自己都没想到未来会走到这一步。他在日本的几年,看似平淡,却是打基础的关键阶段。外交这行,最讲究积累,你得懂历史、会谈判,还得猜得透对方的心思。王毅能从参赞干到部长,靠的就是这份扎实的功底。比如他在日本的时候,肯定没少研究日本的政治文化,这对他后来处理中日关系,甚至整个亚洲事务,都起了大作用。当然,王毅的成功,也离不开大环境。90年代的中国,经济开始腾飞,国际地位慢慢上来,外交官的舞台也越来越大。他赶上了这个好时候,但光靠运气可不行。外交部里人才济济,能脱颖而出,说明他有真本事。有人说他情商高,会办事儿;也有人说他眼光长远,能抓住重点。不管咋说,他在每一个岗位上都留下了自己的印记。从亚洲司司长到外交部长,王毅管的事儿越来越大,肩膀上的担子也越来越重。尤其是2013年之后,中美关系变得更复杂,他得在国际舞台上跟美国博弈,还得处理“一带一路”沿线国家的关系。这几年,中国外交的调子明显变了,从以前的“韬光养晦”,到现在的“有所作为”,王毅算是这个转变的执行者之一。他在国际场合的发言,经常被网友刷屏,比如那句“中国人不吃这一套”,听着就特提气。不过,外交这活儿也不是没争议。有人觉得王毅太强硬,容易得罪人;也有人说他这是给中国争气,硬气点没毛病。比如2020年疫情期间,他跟美国国务卿吵了好几回架,网上吵翻了天,支持的说他是“战狼”,反对的觉得他太激进。但不管咋看,他确实把中国外交的底气撑起来了,这一点没人否认。