1991年,苏联一名宇航员刚飞上太空,国家解体了。他被遗落在太空上311天。当他

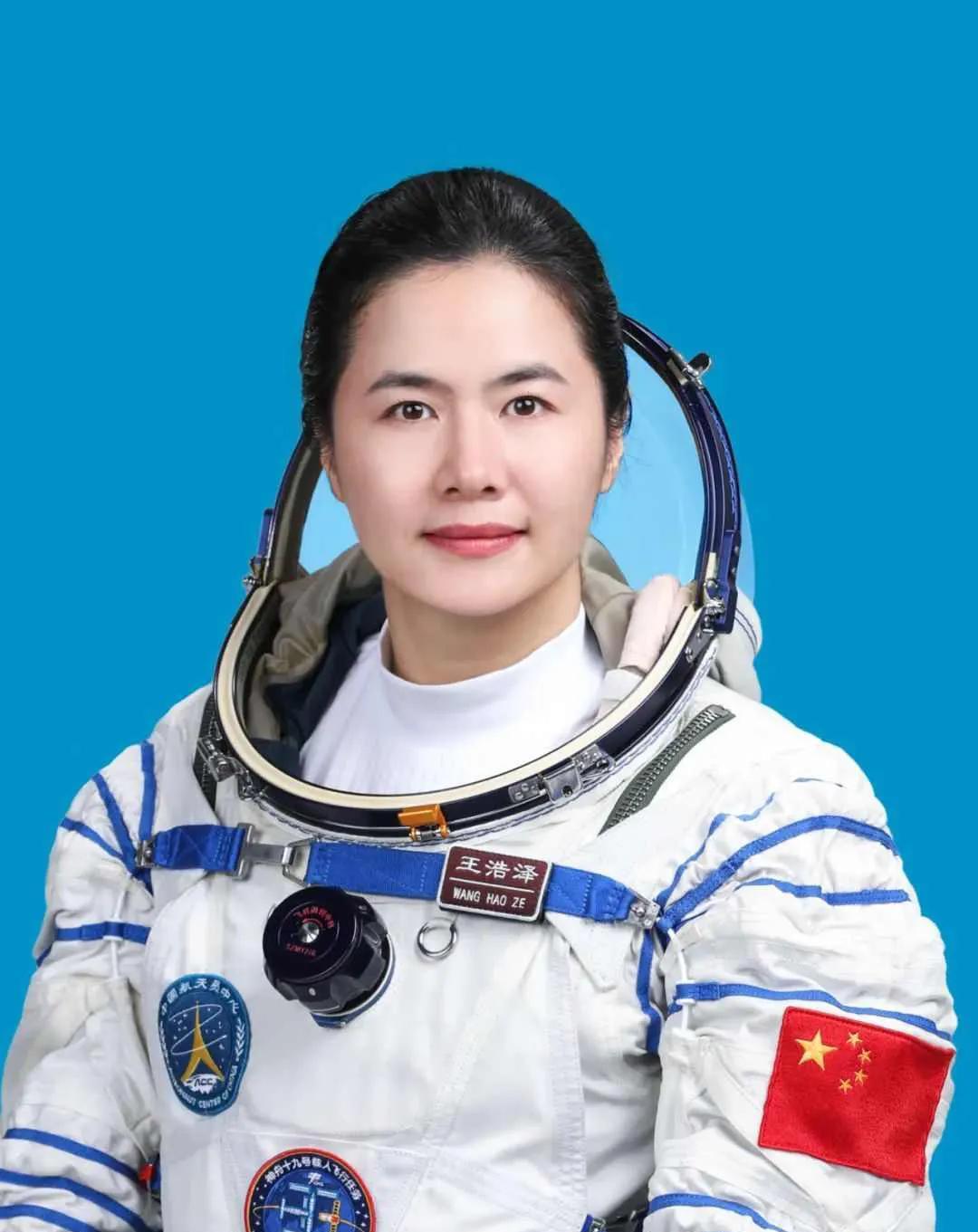

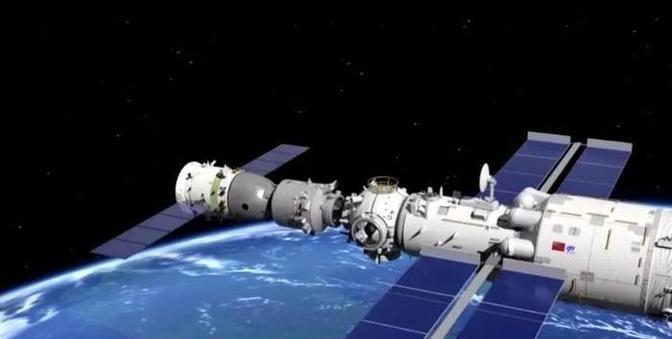

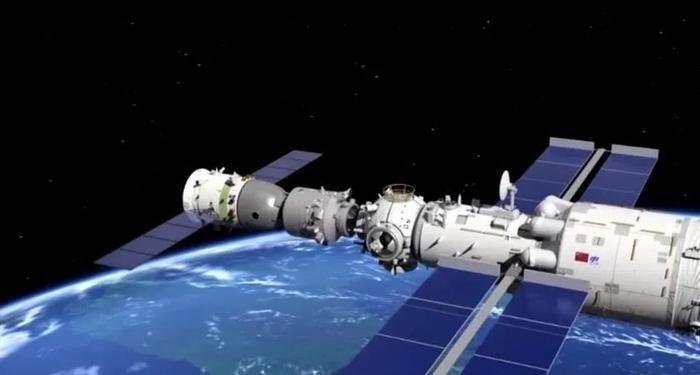

1991年,苏联一名宇航员刚飞上太空,国家解体了。他被遗落在太空上311天。当他好不容易回到地球时,更悲催的事情发生了。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!1991年5月18日,谢尔盖·克里卡廖夫穿着绣有苏联国徽的宇航服,乘坐联盟TM-12号飞船从拜科努尔发射场升空时,没人能预料到这位33岁的工程师会成为人类航天史上最特殊的“时空漂流者”。和平号空间站的舷窗外,地球依旧蓝得令人心醉,克里卡廖夫和同伴沃尔科夫正在安装量子物理舱的对接模块,他们不知道地面控制中心的大屏幕上,红色旗帜正在陆续降下。列宁格勒机械学院的高材生从小听着加加林的故事长大,他的父亲是参与卫星设计的工程师,母亲在学校教孩子们仰望星空。1988年首次太空任务中,他创造了115天驻留记录,还帮可口可乐公司测试了能在失重环境开启的太空易拉罐,这个价值百万美元的小实验,成了冷战末期美苏太空合作罕见的温馨注脚。三年后当他再次启程时,谁都没注意发射塔架上斑驳的锈迹,就像没人察觉这个超级大国正在崩解的裂缝。12月26日那天,通讯频道里地面指挥员的声音突然变得迟疑,克里卡廖夫后来回忆,对方像宣读天气预报般平静地告知:“苏联已停止存在。”和平号成了悬浮在近地轨道的时光胶囊,两个穿着苏联制服的宇航员在失重环境中面面相觑,他们胸前绣着的CCCP字母突然成了历史文物。更荒诞的是,哈萨克斯坦的拜科努尔发射场突然成了外国领土,莫斯科的航天局正在被分割成十五个国家的资产,没人说得清该由谁支付下次货运飞船的燃料费。地面传来的画面里,克里姆林宫尖顶上的红旗被三色旗取代,街头人群争抢着廉价面包,而空间站的食品储备只够维持三个月。美国宇航局送来的补给包裹里夹着《纽约时报》,头版刊登着叶利钦站在坦克上的照片,沃尔科夫把报纸揉成团塞进垃圾处理器:“我们现在算什么?太空难民?”最绝望的时刻,克里卡廖夫通过时断时续的无线电联系上妻子,听筒里女儿问“爸爸什么时候回家”的声音让这个完成过7次太空行走的硬汉第一次在失重环境中流泪。1992年3月17日,当TM-13飞船终于对接成功时,克里卡廖夫发现返回舱的座椅套被换成了俄罗斯国旗的蓝白条纹。他在回忆录里写道:“降落伞打开时看到哈萨克草原上的积雪,我突然意识到自己成了没有祖国的人。”着陆舱门开启的瞬间,记者们的长焦镜头捕捉到两个“最后的苏联人”穿着印有镰刀锤子的宇航服,站在新国家的土地上。这场311天的太空奥德赛后来被证实根本不存在“美国营救”的戏剧性情节,TM-13飞船早在苏联解体前就已发射待命。但比谣言更残酷的是现实:克里卡廖夫回到的“家”早已面目全非,科罗廖夫能源集团的研究所里,工程师们正在变卖图纸换面包,他获得的“俄罗斯联邦英雄”金星勋章是用镀金废金属打造的。令人唏嘘的是,这位创造803天太空停留记录的传奇宇航员,晚年最大的成就是培训中国航天员,当年苏联用举国之力打造的航天体系,最终在东方找到了新的传承者。