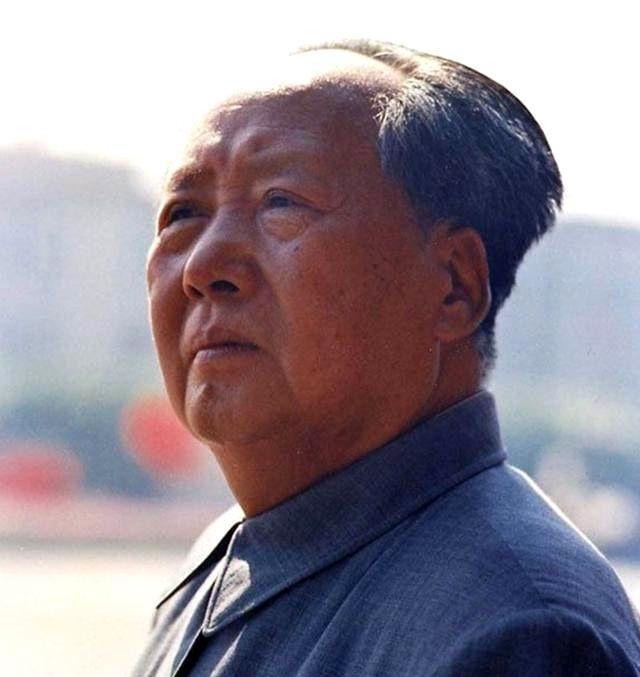

1940年延安,毛主席刚踏入食堂,木棍已朝他后脑砸下!千钧一发,警卫蒋泽民扑身相

1940年延安,毛主席刚踏入食堂,木棍已朝他后脑砸下!千钧一发,警卫蒋泽民扑身相护,棍子重重落在自己身上,瞬间晕死,鲜血淋漓。毛主席却浑然不觉,扭头一看,急步上前,不是关切自身安危,而是扶起了这名昏厥的忠诚卫士。敬请有缘人留个“关注”在延安的那段岁月里,革命风云跌宕起伏,刀光剑影时刻潜伏,但正是在这样的动荡中,一些忠诚无畏的身影,悄然撑起了历史的脊梁。蒋泽民,这个名字或许不会频繁出现在教科书中,但在许多关键历史时刻,他一次次站到了风口浪尖,为党和人民、为毛主席,舍生忘死地守护着信仰的方向。他的一生,从出身贫寒开始,年幼时靠放猪和给地主打短工勉强糊口,1931年,“九一八”事变让东北沦陷,他毅然加入抗日义勇军,从此踏上革命之路。多年的战斗锤炼,在辽西山林中摸爬滚打的岁月,不仅磨练了他的意志,也让他对敌斗争的警觉性达到了极致。1935年,他被选送前往苏联学习军事理论与技术,那段时间不仅扩展了他的视野,更使他对党的信仰愈加坚定。回国后,蒋泽民来到了延安,这是一座象征希望与未来的红色高地,在这里,他结识了毛主席,也在一次次任务中逐渐成为毛主席身边最值得信赖的警卫人员之一。1940年,延安正在接待一位来自国民党的抗战专员,为展现团结抗战的诚意,毛主席亲自陪同参观,并邀请对方共进午餐。群众情绪高涨,青年食堂门口挤满了人,毛主席一边挥手示意,一边缓步向前,就在这看似平静的氛围中,蒋泽民突然发现人群中有一青年眼神游移、举止怪异。他本能地警觉起来,迅速锁定了目标——那人手中竟暗藏着一根粗重木棍!事发突然,那青年竟然冲出人群,抡起木棍,直奔毛主席后脑而去,毛主席正值跨门之际,进不得、退不能,生死只在瞬息之间。蒋泽民没有丝毫犹豫,猛地扑上前去,用自己的右臂挡住了,那一棍砸下的力道之大,令他顿时失去知觉。但他仍咬牙坚持,用左手将木棍夺下,又一脚将行凶者踢翻在地,直至其他警卫将其制服,毛主席这才转过身,惊讶地发现蒋泽民已倒在地上,手臂血肉模糊,脸色苍白如纸。那一刻,主席顾不得自己,连忙蹲下身扶起蒋泽民,蒋泽民迷迷糊糊地睁开眼,第一句话却是:“主席,您没事吧?”语气中满是焦急和担忧,这一幕,深深触动了毛主席,他紧紧握着蒋泽民的手,眼中闪烁着感激与钦佩的光芒。蒋泽民从不以自己为中心,作为东北抗联出身的战士,他最后能一直守在毛主席的身边,他出现——令蒋介石身边那些“老资格”侍卫都感到意外。重庆之行长达四十多天,蒋泽民寸步不离、寸土不让地保护着毛主席,在签订《双十协定》、毛主席平安返回延安之后,这段隐秘而惊险的警卫工作才告一段落。然而,他的征程并未就此止步,东北战场形势严峻,他主动申请返回前线,新中国成立后,他继续投身于军事运输与后勤建设,从东北到沈阳,从抗法援越到抗美援朝……奋斗不息,他始终保持一名战士的姿态,默默无闻地做着最繁重却最关键的工作,几十年如一日,他用忠诚和坚守写就了一部真实的英雄史。晚年,他将这些峥嵘岁月汇成回忆录,只为让更多后人了解那个时代的信仰和热血,他曾说自己并不伟大,只是幸运能站在伟人身边,看见历史前进的方向。但其实,像蒋泽民这样的人,才是推动历史车轮的无名英雄,2012年,百岁离世,他的一生跨越了风雪交加的抗战年代,也见证了山河一统、人民翻身的光辉历程。他曾在风口浪尖挡下那一棍,也曾在无声处默默坚守,他用一生的忠诚诠释了什么是“对党忠诚、对人民赤诚”。今天,我们再回望蒋泽民的故事,不仅是在缅怀一个战士,更是在致敬那个信仰坚定、责任为先的时代。风雨再大,也有人撑伞前行;时代向前,总有人逆光守望,蒋泽民就是那个在暗夜中守望光明的人。