抗美援朝结束后,朱德来找毛主席,关起门讲:我们该清理门户了! 1953年,抗

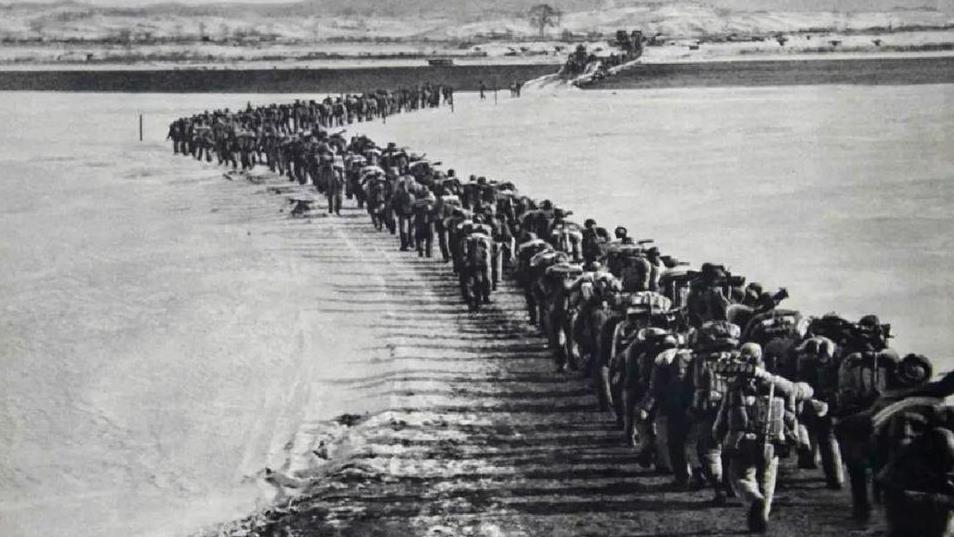

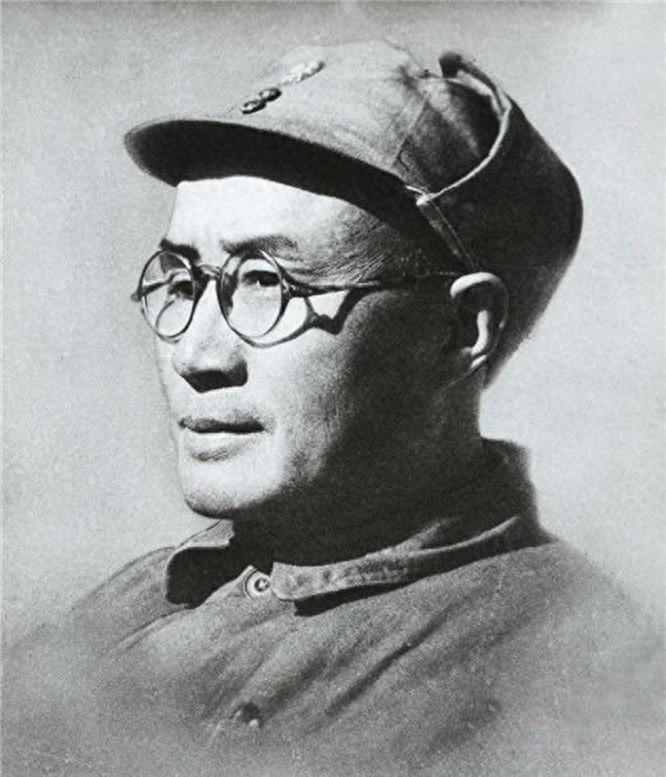

抗美援朝结束后,朱德来找毛主席,关起门讲:我们该清理门户了!1953年,抗美援朝停火谈判落定,战线终于稳住,这时的中国,刚刚从连年战火中缓过来,百废待兴。但毛泽东在杭州召开的军委会议上,突然提议,是时候考虑台湾问题了,这个提法一出,军政高层立刻围绕“如何破局”展开了热烈讨论。朱德的判断很直接,要解台湾之局,得先把沿海岛屿这道壳给打碎了,他用了一句很重的话:“我们该清理门户了。”陈毅也没掩饰自己的急切,他建议,从大陈岛先下手,这地方虽不大,却是国民党东南沿海布防的心脏,拿下它,其他小岛就成了孤军。毛泽东听得很认真,但并没有马上表态,摆在眼前的不只有岛,还有背后可能跳出来的美国第七舰队,他得掂量清楚,是稳一稳,还是冒一次险。苏联那边传来建议,希望中国暂缓大规模对台作战,把握刚赢下抗美援朝的外交红利,别在海峡边再起风波,可朱德坚持认为,统一进程不能永远靠喊口号,得动真格。而且这事不能急于求成,要分阶段来,先清外围,再谋核心,他的话打动了毛泽东,两人私下定下基调,不急攻台,但一定要先拔钉子。最终军委拍板,启动对大陈岛等岛屿的战备研究,不少人后来才明白,这场看似是小岛争夺的战斗,其实是新中国第一次主动出击的战略布局,战火可能还没燃起,但筹码已经悄悄摆在桌上了。说干就干,战场没选在岛上,反而先把空中和海上的通道给抢下来,1954年初,华东军区的战机接连击落国民党轰炸机,开了中国空军在海上作战的先河。接下来几个月,解放军空军多次出击,把敌军的空中优势一点点撕掉,海军那边也没闲着,太平号这艘号称“蒋军第七舰”的旗舰,被我军鱼雷快艇击中,六天后沉底,这下,大陈岛外的海天,再也不是国民党的天下了。张爱萍临危受命,接下前线指挥权,他的战法不是硬冲,而是挑最能咬断敌人联系的地方开刀,他定了一江山岛为第一目标,这里地势孤立,却正好是大陈岛的门锁。只要拿下它,大陈岛就像断了粮道的孤城,他在前线组织了多轮兵棋推演,还安排海军、空军和陆军频繁联合演练,确保一旦动手就是一击必中。1955年初,空军、海军、陆军一起打响一江山战役,轰炸、炮击、突击步步推进,国民党守军措手不及,短短两天时间整座岛就被清了个干净。王生明这个敌军的核心指挥官也没能逃出去,死在了岛上,战役结束后,解放军三军联合作战的战术被第一次真正写进实战教材。对外界来说,这场战斗打得干净利落,对中国军队来说,它的意义远不止“拿下一块地”。这是一场用战术试出制度,用制度稳住边界的战争,从此之后,敌人在海上想靠几艘舰艇做强心针的日子,彻底过去了。一江山岛打下来之后,海面安静了,但岛内岛外却开始起了波澜,蒋介石一边让美国舰队护航撤离大陈岛民,一边对外宣称是“战略转移”。可谁都知道,这其实是战略失败的代名词,几十年来第一次,岛上的百姓亲眼看着蒋军仓皇撤退,心里那个“反攻大陆”的念头,也跟着一艘艘军舰沉入了海里。不仅台湾内部情绪开始松动,美国那边也起了争论,大陈岛的撤离让华盛顿有人开始怀疑,值不值得长期替蒋家背锅?尤其是在一江山战役中,美军并未直接介入,他们也在试探北京的底线,从战后美方对台政策调整的节奏来看,这场看似局部的小战,实则掀动了外交和舆论的大水花。而对于解放军来说,一江山之战不仅是军事胜利,更是一次体系验证,第一次真正意义上的三军协同作战,意味着中国军队终于跳出“单线突进”的老模式。后来的很多作战思路和联合作战编组,都是从这里摸索出来的,从海岛解放到边境防守,从海军崛起到空军现代化,一江山像个钥匙,开了很多门。朱德当年说“清理门户”,看似只是一句军事命令,其实埋的是战略种子,等到几十年后再回头看,会发现它扭转的,不只是几座岛的归属,更是整个台海局势的主动权。说朱德是军人,没人反对,但说他只是军人,那就太低估他了,他一辈子打仗,却总在打完仗后琢磨“下一步”。从南昌起义走出来的他,早就不只是个冲锋陷阵的将领,而是能把前线和全局绑在一起的决策者。他跟毛泽东在井冈山并肩时,总结出那套游击战口诀,不光救了红军命,还成了后来几十年军队建制的雏形。到了建国后,他干的也不只是带兵。纪委、人大、军委,他在多个系统里转,最重要的是,他从不脱离现实。特别是1953年到1955年这几年,正是中国由战争状态转向建国整顿的关键期,朱德提出来的“清理门户”,不是激进冒进,而是压强式推进。先解周边岛屿,再看时机考虑台湾,他一步步地搭桥铺路,压缩了蒋军的反攻空间。很多人只记得他是元帅,却忘了他更是战略家的那一面,他懂得什么阶段该进,什么时候该停,哪些岛该打,哪些话该讲。