引言

在历史的长河中,总有一些瞬间让人铭记。1950年,当“抗美援朝”的号角响彻中华大地时,无数中华儿女挺身而出,以各种方式支援前线。而在抚顺战犯管理所内,一位特殊的人物——清朝末代皇帝溥仪,也作出了一个令人动容的决定。他当场撕开自己的棉衣,取出了一件珍贵无比的宝物,郑重地表示:“我自愿上交。”这一幕,不仅是对历史的告别,更是新生活的开始。

正文

一、末代皇帝的跌宕人生溥仪,这位生于深宫之中的末代皇帝,自小便被赋予了不同凡响的命运。然而,历史的车轮滚滚向前,他的“皇帝梦”终究只是黄粱一梦。从被冯玉祥赶出紫禁城,到在天津的七年蛰伏,再到被日本扶持成为伪满洲国的傀儡皇帝,溥仪的一生充满了波折与无奈。

1945年,随着日本投降,溥仪试图逃亡日本,却在沈阳机场被苏联红军俘虏。在苏联的五年战俘生涯中,溥仪经历了从绝望到反思的心路历程。他多次上书苏联领导人,请求永远居留苏联并入党,但均未得到回应。最终,在1950年,溥仪被引渡回中国,踏上了前往抚顺战犯管理所的火车。

刚被引渡回国的溥仪,内心充满了恐惧与不安。他害怕新中国会对他进行审判,甚至枪毙他。然而,新中国的宽容与关怀,让他逐渐放下了心中的戒备。在抚顺战犯管理所,溥仪开始了他的改造之路。

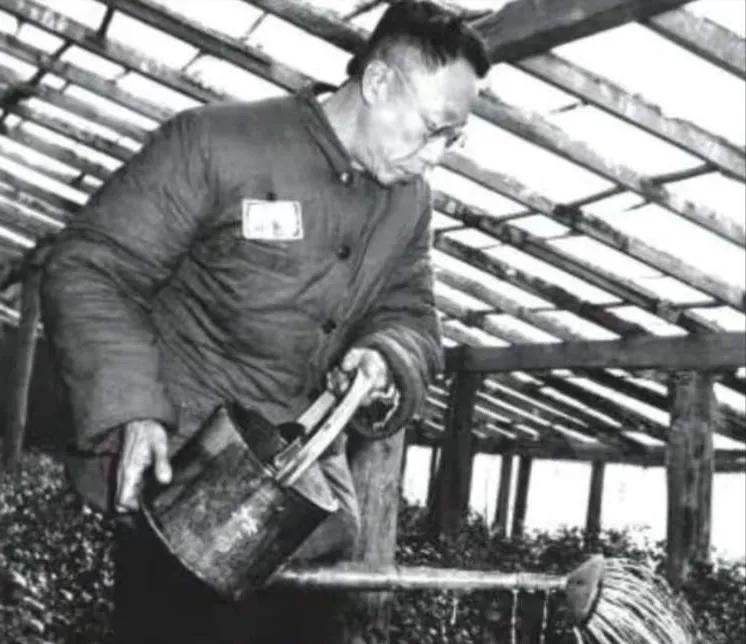

起初,溥仪对劳动和思想改造充满了抵触情绪。他习惯了衣来伸手、饭来张口的日子,对一切要自己动手的生活感到极不适应。但在管理员们的耐心教导和帮助下,溥仪慢慢学会了洗衣服、修补衣服袜子、打扫卫生等基本技能。更重要的是,通过思想教育,溥仪开始反思自己过去的所作所为,逐渐认识到了自己的错误。

1950年10月,抗美援朝战争爆发。全国人民积极响应号召,纷纷捐款捐物支援前线。在抚顺战犯管理所内,犯人们也积极行动起来,为志愿军炒炒面、做棉衣等。溥仪在听到这一消息后,内心深受触动。他思考良久,决定拿出自己身边最珍贵的宝物——乾隆皇帝的“田黄三联章”来支援抗美援朝战争。

这枚“田黄三联章”是乾隆皇帝的私人印章,价值连城。它见证了清朝的辉煌与衰败,也承载了溥仪对过去的回忆与留恋。然而,在抗美援朝的大义面前,溥仪毅然决然地选择了上交。他撕开自己的棉衣,取出这枚珍贵的印章,郑重地交给了改造营负责人。这一举动不仅表达了他对国家的忠诚与支持,也标志着他彻底与过去告别,迈向了新生活。

溥仪的自愿上交行为得到了新中国的高度认可和赞扬。中央领导亲自派人前来抚顺看望他,并传达了中央的明确指示:感谢溥仪的爱国行为,并希望他能够积极改造,争取早日出狱。同时,中央也明确表示,“田黄三联章”是民族的瑰宝,应该陈列到博物馆供后人瞻仰。

在之后的岁月里,溥仪继续积极改造和学习。他逐渐放下了皇帝的包袱,将自己当成了一名普通公民。1959年12月4日,溥仪因表现良好被特赦出狱。在国家的关照下,他成为了中央文史研究馆馆员,开启了新的人生篇章。

结论

溥仪的1950年自愿上交行为,是他人生中的一个重要转折点。它不仅标志着他彻底与过去告别,迈向了新生活;也体现了他对国家的忠诚与支持,以及对抗美援朝战争的深切关怀。这一举动让我们看到了一个末代皇帝在历史洪流中的挣扎与抉择,更让我们看到了一个普通人在国家大义面前的坚定与勇敢。

回顾溥仪的一生,我们不禁感慨万分。从一个高高在上的皇帝到一个普通的战犯再到新中国的公民,溥仪经历了无数的波折与磨难。但正是这些经历让他更加珍惜来之不易的新生活,也让他更加深刻地认识到了自己的责任与使命。如今,“田黄三联章”静静地躺在故宫博物馆里,见证着历史的变迁与时代的进步。而溥仪的故事也将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断前行。