引言:很早就想写响堂山,作为北齐造像之巅峰代表,响堂山石窟所涵盖的叙事内容广度与诸多形制方面的特殊性,都是其他石窟所无法替代的。从今年2月份开始断断续续写了一些文字,中间又去补拍了一些素材,一直到6月份才写完,恰巧响堂山石窟研究院邀请我去参加他们7月份的研讨会,这篇文章正好可以派上用场。字数不算多,但基本上讲清楚了我想要表达的内容。此文收录在《再造像-当代文化视阈下的石窟艺术学术研讨会论文集》中。

◆

概 述:响堂山石窟的规模并不宏大,但因与东魏-北齐皇室的特殊渊源,雕刻工艺极为精湛,且有诸多独特的形制特征,历来被中外学者所重视。此文重在探究响堂山石窟造像的表征与特质,包括其背后所折射出汉地对外来文化的吸收与接纳;皇室对流行经义的选择与自我譬喻;本土工匠在面对文化交融时所表现出的创造力,以及呈现皇家造像所使用的造形处理方式。另,对于南北响堂山各石窟的开凿年代与分期,早有许多考证,结论基本趋于一致,只有细微的差异。主要是北响堂山石窟一期的开凿时间上限存在分歧,一种说法认为能早至东魏晚期,另一种说法认为开凿于北齐文宣帝高洋在位期间。笔者根据佛像与石窟布局以及纹样的形制特征,认为响堂山第一期年代为北齐时期较为准确,故此文引用的例证都以这个年代范围为基本。以下将从塔形窟、宝珠火焰纹、佛像的造型样式这三方面去展开阐述。

关键词:响堂山石窟;造像;特质;工艺

一

关于塔形窟的思考

响堂山有许多塔形窟,这是其最显著的一个特色,即依山岩凿窟,窟顶有大型的浮雕覆钵以及塔刹。

较为典型的北响堂大佛洞(第3窟)、释迦洞(第6窟)、双佛洞与刻经洞(第7-8窟),南响堂第3、7窟以及水浴寺西窟等都为塔形窟形制(图1)。这种独特的结构区别于汉地其他石窟,关于这种塔形窟,此前已被许多学者注意并有相关研究,如1956年王处非先生所著《参观三处石窟笔记》,韩国学者苏铉淑所著《宝塔纹的形制与含义》,赵立春著《响堂山北齐“塔形窟龛”》《响堂山塔形窟述论》等。目前学界对塔形窟的含义并未有完全明晰的结论,但塔形窟的结构是受印度影响,这个观点是趋于一致的。

值得注意的是,印度样式的影响固然十分明显,但本地工匠融合创新的成分实则更多,其特殊形制也并非横空出世,在前朝是有迹可循的。

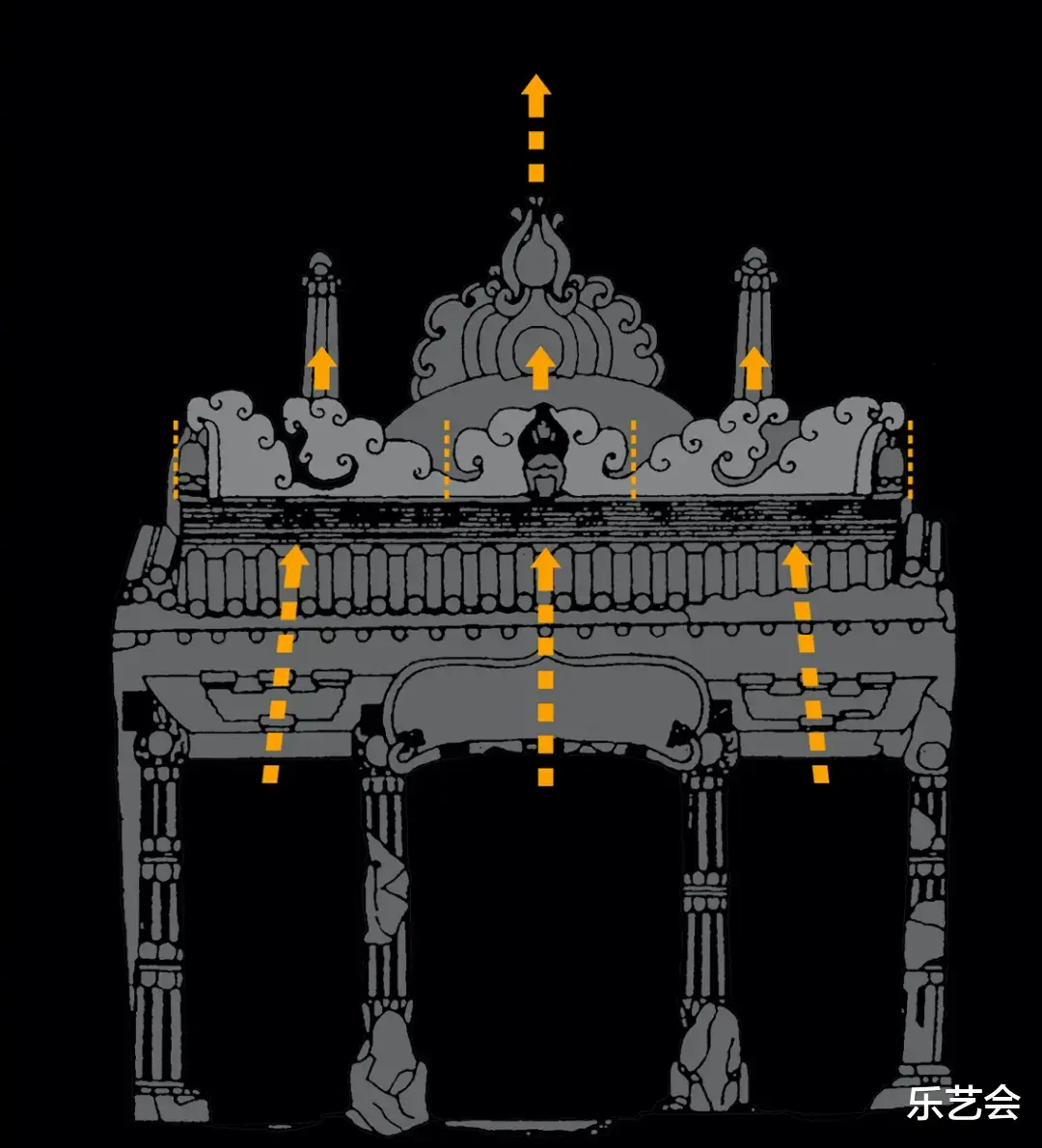

换一个角度来看,响堂山的塔形窟只是在塔形龛的基础上所进行的概念深化,把原本是造像龛的区域掏空成石窟了(图2),所以崖壁之上的覆钵、塔刹以及阁楼式建筑还是浮雕样式,而并非真如印度的窣堵波一样呈圆雕结构;从形制来讲,塔形龛要早于塔形窟,有许多实例来证明这一点,比如公元2-5世纪的犍陀罗造像中就已有覆钵塔式造像龛(图3),阿旃陀以及埃洛拉石窟中的窣堵波塔身也有造像龛。甘肃出土的一些北凉石塔,上面有覆钵结构的莲花塔顶,如高善穆石塔、以及早年交河故城出土的一些北凉石塔等;北魏也有许多覆钵塔形龛以及楼阁式塔形龛,如云冈石窟第2窟东壁、以及第6窟南壁,楼阁式塔型龛是中式楼阁与印度式塔刹结合的典范(图4)。这时期属于汉化改制的阶段,所以相对于十六国或者云冈石窟一期造像来看,塔本身的汉式元素更浓重。而北齐政权对于汉化改制较为抵触,鲜卑化与西胡化极为严重,统治阶层对印度样式的接纳就在情理之中,这也是北齐造像承袭了印度笈多风格而与前朝差异巨大的原因。所以响堂山石窟的塔形龛相对云冈石窟中的塔形龛而言更为印度化,其覆钵式塔形窟与阁楼式塔形窟也都有更多印度造型的影子。

但是我们应该看到响堂山塔形窟这些印度式的表征并非体现了其最重要的特质,其核心意义在于总体叙事以及多元融合的构成方式。

把山体当作塔的概念,再在塔身开凿石窟,内部有塔中心柱,四周有造像龛,装饰有各种纹样等呈现出丰富的佛国世界,这种做法在印度找不到与之对应的形制。印度的阿旃陀石窟、埃洛拉石窟中能见到许多覆钵型塔,塔上也有造像龛,但是未有把整个山体当作塔,内部凿成石窟的例子。

且其外在的造型也并非与印度式的佛塔相同,而是经过了许多改造,比如独特的三叉形塔刹,以忍冬卷叶与宝珠火焰为饰,火焰的光华强烈,外侧还有宝珠柱,有些还融合了中式斗拱元素等,这是工匠对其改造加工的结果(图5-7)。目前还未有发现比响堂山塔形窟更早的例子,所以响堂山的塔形窟的重要意义在于其开创性的把“塔”所具有的内涵与“石窟”所具有的崇佛与礼佛功能结合在一起。表面看只是由塔形龛变换为塔形窟,但本质上意味着塔形窟开凿的目的与内部的架构都有其特殊意义,背后体现出流行经义对于皇家的影响,以及皇权与佛教的依附关系,当然,其中还蕴藏着史书中所记载的作为陵寝的独特功能。

高氏皇室自东魏高欢篡政开始就一直有用经文来造势,进而神化自己的身份、稳固自己权力的传统。如高欢采纳幕僚卢景裕们的建议,将当时流行的观世音信仰经文更改为《高王观世音经》,经文中出现多处高王的名字,如:“高王观世音,能救诸苦厄”,高王即等于高欢[1]。高澄与高洋则受到西域僧人瞿昙般若流支所译《正法念处经》的影响,同时对北齐皇室影响较大的经典还有北魏时译制的《大萨遮尼干子所说经》,以及北齐时流行的《弥勒下生成佛经》等,以上这些经典内容都有一个明显的共性,即对转轮圣王的详尽描述与推崇。以《正法念处经》为例:“一切诸法,命为根本,人皆护命,不杀生者,则施其命...彼人若愿生人中胜,得转轮王,七宝具足王四天下”“若愿出世,若梵、若魔、若帝释王、若转轮王...随愿皆得”等此类描述不胜枚举[2]。而北齐皇室总是以转轮圣王种自居,如北响堂南洞的《齐晋昌郡公唐邕写经记》中有言:“且未闻于三世,我大齐之君,区有义▢不思,家传天帝之尊,世祚轮王之贵。”经文中提到的不杀生,也能与高欢所受菩萨戒的记载相联系,[3]菩萨戒最重要的部分便是不杀生。《续高僧传》:“法上…德可轨人,威能肃物,故魏齐二代历为统师…乃下诏为戒师,文宣常布发于地令上践焉。”高洋将头发布于地,让高僧法上踩踏而过,模仿燃灯佛授记的场景,这无疑折射出高齐皇室将自我譬喻为佛的意图。

转轮王则几乎直接等同于阿育王。阿育王施土因缘故事早在犍陀罗造像中就已出现,那个往释迦牟尼钵中施土的孩童就是阿育王的前身。西晋安息的译经僧人安法钦译制的《阿育王传.卷第一.本施土缘》:“佛言我若涅槃百年之后,此小儿者当作转轮圣王四分之一,于花氏城作政法王号阿恕伽(阿育王),分我舍利而作八万四千宝塔饶益众生。”[4]结合近来四川出土的众多南朝阿育王像来看,可知北齐皇室以及南朝对阿育王信仰十分推崇。

阿育王时代最突出的举措便是造塔,多称为“阿育王塔”。

如《阿育王传》所言“分我舍利而作八万四千宝塔”,八万四千虽为虚数,但阿育王时代确实鼎力扶持佛教,建寺造塔无数,这无疑对汉地影响深远。此后南北朝境内所出现的众多塔形造像等便是在一特殊信仰背景下的产物。如上所述,塔的主要功能实则为埋藏舍利或者遗物,汉地塔的结构由地面以上的塔与地面以下的地宫组成,地宫主要是埋藏功能,所以响堂山塔式窟形制或许确实与陵藏有关,已有许多史料以及实例来印证这一点,兹举一例如《续高僧传》卷第二十八:“寺即齐文宣之所立也,大窟像背文宣陵藏中诸雕刻骇动人鬼”。[5]近年来,北响堂山大佛洞中心柱北壁上方确实发现有疑似陵藏的方形空洞,学界对此已有论述,如刘东光、赵立春等,但它并非真正的陵墓,而是虚葬。

从宏观来看,在山崖之上开窟造墓,辅以建筑结构的做法最早可至埃及中王朝时期的崖墓,此后的希腊、波斯都延续了下来,希腊化时代或略早一点的崖墓可参照土耳其境内的利西亚崖墓群,尽管墓葬与佛教石窟的宗教功能不同,但二者采用的建筑形式是类同的。但塔形的含义并非都一定与陵藏有关系,如临漳出土的一件覆钵塔形四面造像,其形式与响堂山一脉相承,但只是供养之用(图8),响堂山其他塔形窟也不具备陵藏的功能。

从造型美学来看,响堂山的塔形窟无疑代表了北齐石窟艺术的顶峰。

中国工匠并没有严格按照印度的塔式结构来处理整个造型,而是依循了所要表达的主旨在进行融合创新。以北响堂第7-8窟(双佛洞与刻经洞)为例,两者实际上是本为一体,只是分成了上下两层结构,总体为一个大型的覆钵塔形。双佛洞开在覆钵中央,窟门装饰有宽大的火焰纹,与两旁的宝珠火焰连成一片,一直延伸至最外侧山花蕉叶,底下用7层叠涩来衬托,视觉上充满翻卷飘逸的节奏感,而并未失去稳定。覆钵塔丘外形简练,无多余装饰,顶部的塔刹主体则由三枝忍冬叶结合宝珠火焰纹组成,中间一支直立,外侧两支则以优美的弧线往外伸展,有高低错落感。整个塔形窟的装饰布局十分和谐,繁密与简练互相映衬,体现出皇家造像系统中的端庄与华美(图9)。

再如南响堂第7窟,整个窟形是印度式覆钵塔与中式仿木建筑完美结合的典范。底下的前廊外立面为仿木结构,四柱三开间,窟门楣为尖拱与两侧的斗拱相连,窟檐也是仿木瓦垄。顶部为覆钵塔,其造型与双佛洞不同,覆钵底端装饰有三组相互连接的火焰纹样,金翅鸟居中,这三组火焰的设计实则与底层的三开间构造相呼应,匠心独具。覆钵顶部为宝珠及火焰纹组成,两侧有浮雕宝珠柱。总体架构主次分明,多元融合的结果并不突兀,上下关联,造型简练而不失精致(图10)。

内部中心柱的坛基四角用威猛的畏兽来承托,相比巩义石窟中心柱旁的小型蹲狮而言,这也是一种创举,显示了北齐王朝对这种畏兽的喜爱,这类神兽还多次出现在墓葬壁画与石刻中(图11)。巩义石窟也有很多神兽,形态各异,更为奇特,有很多并不作承重之用;响堂山石窟中的神兽几乎都在作支撑功能,没有自由奔放的例子,而且造形都十分统一,没有五花八门。可见北齐时期的古典美学与北魏汉式灵动洒脱之风不同,气质的差异体现在这些表征中。

二

宝珠火焰纹的世界

响堂山的塔形窟形态各异,本身已属特例,然从其构造来看,我们能发现一个非常突出的共有元素,即宝珠及与之相关联的火焰纹。这种题材不仅仅体现在窟外,在石窟内部则更为明显,可以说已成为响堂山石窟份量最重的装饰元素,尤其以北响堂最为突出,其出现的根源以及造型涵义都值得深入探究。

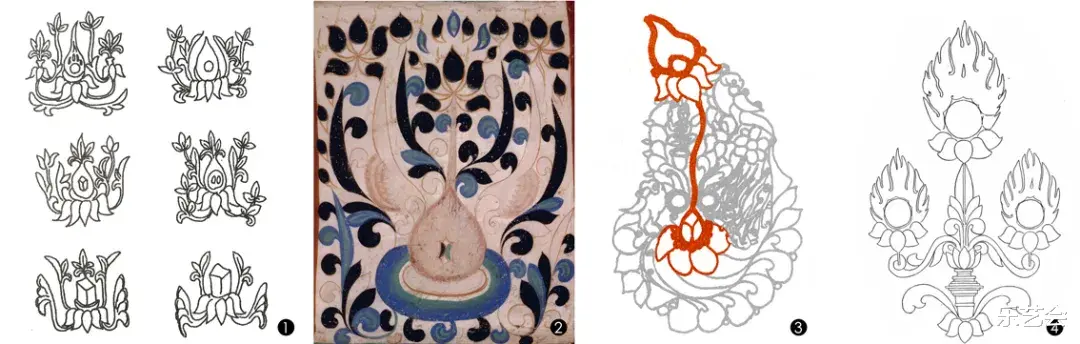

经文中的宝珠是一个较笼统的名称,其实有多种类型和称谓,常见的如神珠、明珠、摩尼宝珠等,摩尼宝珠也被称为如意珠[6]。宝珠总是与火焰或者光华联系在一起,如《佛说长阿含经》:“有摩尼珠,名曰焰光”[7],《不空罥索神变真言经》:“摩尼宝珠绕上光焰”[8]。《正法念处经》:“宝珠光明,或青或黄或赤或黑”。[9]从图像本身而言,摩尼宝珠的特性主要通过火焰光的形态体现出来,有的火焰形状简单,只呈现一个顶端有尖角的圆形;有的火焰纹极为复杂,有丰富的叠加层次,火焰的轮廓线也极有韵律感。而大多数宝珠都承托在覆莲之上(也有少数为仰覆莲),形成经典的莲花宝珠纹组合。结合它们所出现的场景来看,火焰外形简单的宝珠纹代表火焰光的初始状态,而火焰形态复杂的宝珠纹则体现出熊熊燃烧之势,它们并非是种类的不同,而是同一物体的不同状态(图12)。

响堂山石窟的宝珠火焰纹造型之精美,数量之繁多可称为北齐石窟之冠,在前朝也难以找到与之比肩的例子,后来所有朝代的石窟造像都未能再现如此华丽的景观。从宏观角度来看,这种特色的出现是伴随着石窟本身的特质而产生的,或者可以认为塔形窟的形成根源也是其最大的助推力,是弥勒下生与净土信仰的体现,而弥勒信仰与转轮圣王信仰有密切关联。如《佛说弥勒下生经》:“尔时法王出现,名曰蠰佉,正法治化七宝成就。所谓七宝者,轮宝、象宝、马宝、珠宝、玉女宝典、兵宝、守藏之宝。”蠰佉即转轮王。又如《佛说长阿含经》:“今此神珠真为我瑞,我今真为转轮圣王”[10]。另外,根据响堂山石窟中的一些局部细节来,其中又或受祆教的影响,如中心柱壁基坛的某些香炉似祆教圣火坛(图13);有很多神王的手持物为火焰,这与一般的神王组合不同(图14);还有整个窟门外框全围绕一圈火焰纹(图14);甚至有些忍冬缠枝纹样中也揉进了火焰纹,如刻经洞窟门上的经典缠枝纹样,其中已把忍冬叶的末端处理成飘扬卷曲的火焰纹样,与中间的宝珠火焰纹相互呼应(图15),这些都是不同寻常的例子。

宝珠火焰纹样最为华丽的洞窟当属大佛洞,尤其是四周窟壁上那些塔形龛的装饰(图17)。

工匠为了呈现这些精美的纹样,把纹样以外的石壁都剔除了一层,这一层大约有5-8厘米的厚度,且其余大面积区域并没有刻画内容,留白,只是为了突出这些塔形龛以及这些精美的纹样。石壁最上层的区域有未雕凿完工的千佛,原本应该是无数个小坐佛形成浩瀚无边的佛国世界。工匠对于处理这种大型空间的布局显得十分有序且克制,主次分明,这让进入洞窟的礼佛者专注在塔中心柱的主体造像上,在绕塔行进中,四壁的塔型龛为第二视觉,刚好在他们的视线范围依次经过。大量的留白也给予了火焰光华极大的腾升空间,有肃穆与神圣感。巩义石窟那些精美的窟壁浮雕也是这种处理方法,但面积无法比拟,因题材有异,宝珠火焰纹完全不及大佛洞。

从雕刻手法来看,这些宝珠火焰纹看似为平面浮雕,但实际上火焰的边缘都是凸起的,这需要在完全雕出火焰形状之后留出边缘线,再逐步将边缘线以内的部分剔除、磨平,让边缘凸显出来,极耗工时。火焰的外形复杂,但其实分为左右两部分,以中线大致对称,在中间有叠加,形成完整的火焰尖,这种处理让平板的浮雕充满了节奏感,也让复杂多变的火焰显得聚拢而不飘忽,有旺盛的生命力。在其他石窟雕刻中很难见到这样的细节,体现出北齐皇家工匠对形式美感的极致追求(图18)。

塔形龛的塔刹是由三枝忍冬卷叶结合莲华宝珠纹组成,中间一枝直立,两侧枝为弧形,整个组合呈现出三叉形,宝珠火焰处于顶端,都有覆莲为托。塔刹连接在覆钵丘顶的覆莲之上,也意味着从一个母体覆莲内再生长出三枝覆莲,枝叶为忍冬叶,然后在顶端再生长出三颗宝珠火焰。北响堂双佛洞覆钵顶上的塔刹也是这种形制,十分特殊。这种三叉状的塔刹,云冈石窟中也有多处例子,但只是简单的叉状,没有忍冬卷叶纹样(图19);从表现理念来看,在北魏-东、西魏石窟与壁画中能找到一些近似的例子,如莫高窟第288窟西魏壁画上的摩尼宝珠图、巩义石窟穹顶的浮雕忍冬莲华宝珠纹样、河北磁县东魏墓出土的透雕金饰等,但只是单独一枝,而没有呈现出三叉状(图20)。综合来看,响堂山石窟这种特殊的忍冬宝珠纹三叉塔刹或许是采用前朝三塔刹之形制,结合了莲华化生概念演变而成。

笔者推测这也属净土思想的体现。日本学者吉村怜对在《天人诞生图研究-东亚佛教美术史论文集》中对于莲华化生现象多有论述,他把这种莲华称作“天莲华”认为净土世界所开放的天莲华具有“生命之华”的机能,同时还能发出光辉,是光明的象征。[11]笔者认同这种看法。愿生净土,托育宝华,莲华化生的含义对于汉地佛造像的各类图像组成影响深远。

还有一个较明显的现象,即大量的宝珠火焰纹出现在柱头上,这种柱子应与佛经中经常出现的“宝幢”“明珠柱”为同一物。如《佛说长阿含经》:“转轮圣王于清旦在正殿上坐,自然神珠忽现在前,质色清彻,无有瑕秽。时,王见已言:‘此珠妙好,若有光明,可照宫内。’时,转轮王欲试此珠,即召四兵,以此宝珠置高幢上”。但从功能来说,宝珠柱并非如某些学者提到的只作为装饰之用,它当然还具备支撑的功能。

响堂山石窟雕刻有很多单独竖立的浮雕宝珠柱,如南响堂第7窟与北响堂释迦洞的塔顶覆钵塔丘两侧(图21),有学者认为这种纯粹作为装饰用途的柱子是受阿育王柱的影响,笔者认为此观点有待商榷。

首先,阿育王柱是立于窣堵波塔基的四角,高大宏伟,而南响堂第7窟这两根立柱是在覆钵丘两侧,较为矮小,且只是作为局部装饰。其次,阿育王柱的顶端都有蹲狮,这是非常重要的特征,狮子作为护持的涵义,围绕在佛塔的四周,其总体造型源头可追溯自波斯。上述阿育王柱这些特征与南响堂第7窟顶上的宝珠柱是完全不同的,若谈及与犍陀罗窣堵波的渊源,其造型也有可能是来源于覆钵丘上的装饰柱,如斯瓦特地区出土的2-5世纪覆钵塔,可见覆钵丘身围绕有许多直立的小柱形装饰,分为两种柱形,一种柱的顶端有忍冬纹饰,这种特征与南响堂第7窟的宝珠柱接近;另外一种柱的顶端站立着金翅鸟,这也与南响堂第7窟覆钵丘底端居中的金翅鸟相同(图22)。柱型相近的还有约2世纪阿马拉瓦蒂地区的窣堵波,挑台上有许多立柱,这些立柱的象征意义并不十分清楚,可能是举行某种仪式时的支撑柱,但显然并非阿育王柱(图23)。响堂山覆钵型塔顶上的柱还有另一种可能,即仅仅只是作为一种装饰,为与经文所对应,营造出大光明的净土世界,并非一定与窣堵波塔有关。

这种宝珠柱又经常会与龛楣以及顶部的火焰纹组合在一起,形成一个相互连结的空间关系。

关于窟门楣上的火焰纹,显然来源于犍陀罗以及印度石窟中经常出现的尖拱门,门楣两端卷起变成凤鸟的造型都很相似,只不过传入汉地之后逐渐被改造成了火焰形(图24),这个改造在北魏晚期就已很明显。但是窟门两侧竖立起宝珠柱的例子在北魏却很难见到,东魏偶有例子,北齐才开始大量出现,而响堂山石窟无疑属于此种形式的引领者。响堂山窟门柱的特殊性还在于将柱与石窟壁分离开来,变成了两根圆雕柱与窟楣联结,由此又形成了一个多层空间,这种例子在响堂山有多处。另,山西左权县“高欢云洞”石窟也是这种形式,可见都属于统一体系(图25)。圆雕的柱底又或采用狮子来承托,这种形式可在汉代建筑构件中找到对应,但有外来因素的影响(图26)。总言之,相对于北魏时期流行的同类型浮雕图像而言,这样的柱形无疑更显皇家威仪。

从制作工艺来看,开始凿平石窟立墙面的时候就需要把柱子与狮子单独留出石料来。柱子与地面呈斜角,所以在雕刻柱子之前需要计算好角度,一旦掏空中间、定型之后,难以更改。相比其他常见的石窟门,这种变化耗费的工时不容小觑,这等于是在固定不变的崖壁上掏空出两头狮子与两根柱子,比在石壁上刻出浮雕造型要更为复杂。

至于宝珠柱的支撑功能,可从南响堂第7窟窟门、南响堂第5窟北壁佛坛基座上的神王龛、南响堂第1窟(华严洞)以及“高欢云洞”等诸多例子得到印证(图27-30)。

总体来看,宝珠火焰纹与龛楣火焰纹以及佛像背光上的火焰相互辉映,营造出恢宏浩瀚的气场,使整个石窟空间变得极为殊胜。

三

佛像造形

开窟实施者在未动工之前就已设想好了窟外的样式、窟内的架构、佛像的造型、窟壁的装饰等,这一点从石窟内外互为关联的宝珠火焰纹就能看出来。相对于规划石窟的空间结构而言,佛像的造形处理是一个相对明晰的流程,工匠只需要在设定好的位置把他们雕刻出来就行。但佛像是整个场域中的重点,所有的叙事都是围绕他们而展开。选择用哪种表现方式来实现窟主的主旨、佛像的开相与着装形态如何呈现、以及工艺流程等这些牵涉到操作层面的问题是需要深思熟虑的,尽管有经验可依循,但响堂山石窟的佛像让我们看到了工匠的融会贯通能力与把细节做到极致的精神。

作为北齐皇家造像正统,佛像的造形样式与细节都值得我们反复咀嚼,其中尤以北响堂大佛洞、释迦洞最为可观。

这类中心塔柱式的大像,通道的空间局促,工匠并不能退到很远去观察整体比例,所以在制作粉本的阶段就必须考虑周详,包括在狭小的空间里让近距离的人仰视大佛所产生的透视差异,所以粉本一旦在石面上定型是不会轻易更改了。条件所限,在幽暗的窟室里会肯定会产生照明不足的问题,即使有再多的油灯也无济于事,而且油灯的数量肯定是有上限的,窟内没有散热设备,要解决空气不流通、粉尘以及高温等诸多问题。工匠在面对高达十二米的中心柱上的巨大图稿时,他们根本看不到整体,在动刀雕凿的时候实际上是等于从局部开始进入,整体的概念只能留存在脑海里。响堂山石窟有许多三米多的佛像,其视觉比例十分和谐,技巧并没有多余地显露出来,高级工艺塑造出轻松与沉着的形态,从整体到每一个脚趾头的气息都是统一的,没有一丝散乱,完全体现出工匠的自信和从容(图31)。

总体来看,受印度笈多马图拉古典美学的影响较大。

佛像的发髻基本上只分为两种,小圆锥点状的螺发与右旋转式螺发,只有极少数的磨光式发髻;佛衣也主要有两种类型,一类来源于马图拉式的通肩大衣,另一类属于本土自创的敷达双肩下垂式;开相恬美、神态宁静、躯体饱满匀称、比例协调等这些都是笈多造像美学的体现(图32)。

其实整个北齐时代都深受笈多造像样式的影响,最为明显的当属青州造像。佛像的身形起伏有致,薄衣紧贴在躯体上,有的近乎裸体的形态;佛像的脸形圆润,眉骨高耸,鼻梁挺直,目光深邃,嘴角有淡淡的笑意。即使如此,青州造像也还是有很多本土化融合的特征,如佛的面相并非与笈多造像相同,而是综合了汉人的特色;躯体的处理、衣服、纹样等都经过了本土文化过滤。相比之下,响堂山石窟的佛像实则有更多的本土特征,造像范式的制定者在面对印度样式涌入时并没有全盘照搬,在吸纳融合中体现出对分寸的拿捏(图33)。佛像的脸形绝非是印度样式,相反带有更多本土特点,眉骨也不如青州造像那样凸出,有的佛像鼻梁与眼睛的比例甚至已中原人无异,其中或能体现出高齐政权对于胡汉冲突,巩固集权所做的调和。尽管高齐皇室西胡化极盛,但作为鲜卑化的汉人,除了利用佛教经义神话自己的身份之外,还在造像上融合汉文化特质,最大限度拢络民心。

值得注意的是,汉地面相之学对佛像造型所产生的影响。这个观点,笔者此前已有提及,简言之,汉地造像可视为本土面相之学与佛陀三十二相相互融合的产物。

中国人对于相面之术早就有一套根深蒂固的认知,春秋战国时代已有成熟的相面之术,汉代开始已有十分完备的理论著述,如许负著《相书》,为最早系统研究面相之术的著作,至魏晋南北朝时期,相面之风尤为盛行,如《北齐书.皇甫玉传》中就有著名术士皇甫玉用布蒙着眼给文宣帝高洋摸骨相的记载,“皇甫玉,不知何许人。善相人…显祖既即位,试玉相术,故以帛巾袜其眼,而使历摸诸人。至于显祖,曰:此是最大达官。"[12]关于此类记载有很多,占象算卦相面等都归于易学范畴,故上至君王下至百姓莫不崇信。至唐宋,关于相面术的著作多不胜数,相书中对于一个尊贵、非凡的面相有大概一致的认定标准,比如头顶的方圆程度、顶额的形状、三停五岳(面部各区域的比喻)的比例以及形态等。《神相全编》中有言:“量三停之长短,察面部之盈亏...左颧为东岳,俱要中正,不可粗露倾塌,额为南岳,亦喜方正,不宜撇竹低塌,右颧为西岳,亦与左颧相同,地阁为北岳,喜旺方圆隆满。”汉人对于理想化面相的理解无疑会影响到佛像的开相,所以这也能解释为何汉地的佛造像总与印度有别,即使是在犍陀罗样式影响最为深刻的十六国时代,有很多佛像的脸型也还是具有本土改造的影子,而响堂山北齐佛像则愈加明显地体现了这些特质(图34)。

石之不朽,可供万世供养膜拜,工匠必然会在佛首上倾注最多的心血。佛的开相其实就是被工匠精确设定后的最理想化的神态,是智慧、宏大、包容、觉悟之显现。响堂山的北齐佛像展现出亲和、静穆而华贵的一面,这与其他地区的造像不同。亲和是最大的特点,体现在佛像的眼神与嘴角的微笑上,虽然高坐莲华,但却感觉与人并没有距离,眼皮略低垂,却并不会眯成条细线,而是在平静地注视你;嘴角的微笑很有分寸,恬淡中带一点和蔼,可见工匠在竭力塑造一种可以全心依托的大觉悟者(图35)。

从佛衣样式来看,响堂山石窟的佛像以通肩式大衣与敷搭双肩下垂式为主,前者明显可见印度马图拉的影子,但衣纹并没有体现出马图拉式的躯体起伏感,而是平缓地披覆在身上,衣纹的走势也没有太多变化,呈U形,柔和地布满整体。工匠在制造一种对称、规律、有序的形式感。看似简单,实际上每一道衣纹都包含了许多精心设计,如大佛洞正壁主佛身上的衣纹,虽然呈左右对称式,但是按照宽窄间隔错开的规律排列,一道宽衣纹间隔一道窄衣纹,且两者还有工艺之区分,宽衣纹为阳刻,上又刻了几道阴刻线,打破了宽大僵硬的视觉感;窄衣纹是凹下去的阴刻,简单几乎无其他工艺,目的是与宽纹产生简与繁的对比(图36)。两者交错,在庄重肃穆的气场中制造出了韵律感,线条本身已不是在表达服装的自然结构,而是在营造一个平静又广阔的场域,“若见诸相非相,则见如来”[13]。这种概括的手法显然打破了具象写实的桎梏,与犍陀罗、马图拉的通肩式衣纹都不同,是本土匠人对笈多样式吸纳而创新的结果,有中国人对造型艺术的理解(图37)。

值得一提的是,笈多王朝两大佛像样式之一的萨尔特样式却并没有出现在响堂山,那种紧致的,完全体现身形起伏近乎裸体感的佛衣,以及袒露出右肩的衣服都绝难看到,邺城临漳却偶见有这种例子,但青州造像却有大量的萨尔纳特式,包括最为知名的曹家样。可见高齐皇室对于外来佛像样式的认同是有选择性的,审美理念也处于汉地固有思维之内。响堂山的佛像,总体基调十分庄重,姿态端正,即使是菩萨像也完全不如笈多的菩萨那样具有十足的肉体感,身形只是略微弯曲,显得优雅、端庄。这些表征都是立足于汉文化环境下被主观改造的结果。

其中有一类佛衣完全是本土自创,即敷搭双肩下垂式,有很多学者也称之为中衣搭肘式,以及还有偏衫一说等,这些名称都是后人的总结,其在北齐时确切的名称已难以考证(图38)。

这种佛衣的特点是右肩有一片单独的袈裟,自背后敷搭下来。有学者认为这是单独的中衣,而左边披覆的上衣自背后绕至右腋再搭在左手臂,或者搭在左肩,中衣外露,所以称之为中衣搭肘式。笔者认为这个看法也值得商榷,目前看到这类佛衣右肩披覆的袈裟是否一定是中衣,或者说名称是否准确代表其样式,有讨论的余地。

这种衣服双领敞开,露出僧祇支,有的还系有带子,庄重又有仪式感,显然是中土的发明,就像褒衣博带一样,体现了汉地典律的变动与自主性(图39)。从目前最可信的例证来看,敷搭双肩下垂式佛衣最早出现在北齐。有些学者认为能至东魏乃至北魏,这显然经不起推敲。持这一观点的主要依据来自于几例被认为早于北齐的造像,例证分别有:龙门石窟普泰洞北壁坐佛,栖霞山石窟中的第18窟正壁右侧坐佛,安阳大留圣窟北壁坐佛,济南四门塔内的四尊坐佛。由于早年对佛像断代的不严谨,很多著作上的年代标注都有差池,以至被学者误引。上述这些例证都没有超过北齐,如栖霞山的佛像,能明确到南朝的只有两尊而已,且为通肩式的变体,其余大多为唐宋以后修配,第18窟的那尊坐佛更偏于唐宋;安阳大留圣窟是北魏开凿,而北壁的坐佛实为北齐时放入;济南四门塔的四尊坐佛与塔的年代一致,都为隋代,关于此不再详细展开。这种佛衣被认为与法上改制有关联,结合其特殊性以及出现的时间来看,此推断符合情理。无论如何,响堂山石窟中的敷搭双肩下垂式佛衣可视为对北齐乃至隋唐佛衣影响最大的发源地。

从工艺的角度来看,响堂山石窟造像可以代表中国石窟雕刻工艺的一流水准,坚硬细腻的石灰岩有利于复杂雕工的呈现,工匠可以逐步雕刻出华丽精巧的细节,这一点与云冈石窟的砂岩不同。从许多局部可以看到工匠对于大型佛像的形体处理显得十分放松,用刀沉着、笃定,一组组细密的刀印十分轻松地落在形体结构上,高低错落,起承转合之间让体积感显露出来(图40),朴实平缓的刀法带着一种不着力的高级感。这让我想起丢勒的版画,每一根线条在表达明暗的同时也在表达体积,每一根都十分精准,交织出十分可信的立体图景。大佛的坐姿稳健,手臂自然弯曲前伸的姿态十分松弛,形体的转折过渡十分自然;华贵的菩萨像,端庄站立,丰腴柔软的形体充满智慧与恬淡的气质。静态中的衣纹气韵流动,精心布局的每一根舒缓的线条凝聚了超然广大的境界(图41)。

四

结语

响堂山石窟造像作为北齐石窟艺术的顶峰,其整体格局与石窟的内部架构以及佛像雕刻细节等都统一在华贵而庄重的气场中,相比同时代其他石窟造像,更显其殊胜的特质,集中体现了特殊的文化背景、少见的窟形样式、多元交汇的艺术形态、以及工匠对于印度古典美学的接纳与再创造的能力。其中,独特的宝珠火焰纹样,华丽壮美,无以复加;本土自创的佛衣样式与笈多通肩式佛衣相互辉映;佛像有恢弘辽阔之气度,同时也具备亲和细腻之情感,可称为形而下的技艺与形而上的主旨完美融合的典范,彰显了北齐皇家造型美学所能达到的高度。

注释

[1]唐·释道世撰《法苑珠林校注卷.第十三卷》第466页:“具状闻奏,承相高欢表请其事遂得免死,敕写此经传之,今所谓高王观世音经是也。”北京,中华书局,2003

[2]《四库全书》,元魏·瞿昙般若流支译《正法念处经》卷第二:“一切诸法,命为根本,人皆护命,不杀生者,则施其命。若施命者,施一切乐;第一施者,所谓施命。如是思惟:生天之因,最胜戒者,所谓施命。若愿染爱境界胜乐,不杀为因,彼人则生若梵、若魔、若帝释王。彼人若愿生人中胜,得转轮王,七宝具足王四天下...若愿出世,若梵、若魔、若帝释王、若转轮王王四天下七宝具足,随愿皆得”

[3]唐·释法琳撰《辨正论十卷》:“高齐高祖文宣皇帝(讳洋)降就日之灵,垂望云之庆,河图负字......宪章觉者,轻轮王之尊,固是大权应物弘誓利生者也。天保之始请稠禅师,受菩萨戒。”

[4]西晋·安息三藏安法钦译《阿育王传·卷第一》:“佛言我若涅槃百年之后,此小儿者当作转轮圣王四分之一,于花氏城作政法王号阿恕伽,分我舍利而作八万四千宝塔饶益众生。”

[5]《续高僧传卷·第二十八 ·感通篇下·隋京师大兴善寺释明芬传十》:“仁寿下敕。令置塔于慈州之石窟寺。寺即齐文宣之所立也。大窟像背文宣陵藏中诸雕刻骇动人鬼。”

[6]《四库全书 》,宋·法雲《翻譯名義集·帝王篇》:“ 有摩尼珠。大如膝

盖。大论云。如意珠状如芥粟。又云如意珠。出自佛舍利。若法没尽时。诸舍利皆变为如意珠。观经指如意。为摩尼。天台云。摩尼者。如意也。

[7]姚秦·佛陀耶舍共竺佛念译《佛说长阿含经二十二卷》:“有摩尼珠,名曰焰光"

[8]唐.菩提流志译《不空罥索神变真言经》:“其索两头作龙头状,绕上火焰...四角台上金刚摩尼珠印绕上火焰...外宝地界上种种色摩尼宝珠绕上光焰。”

[9]元魏·瞿昙般若流支译《正法念处经》:“宝珠光明,或青或黄或赤或黑”

[10]姚秦·佛陀耶舍共竺佛念译《佛说长阿含经二十二卷》:“转轮圣王于清旦在正殿上坐,自然神珠忽现在前,质色清彻,无有瑕秽。时,王见已言:‘此珠妙好,若有光明,可照宫内。’时,转轮王欲试此珠,即召四兵,以此宝珠置高幢上,于夜冥中,赍幢出城;其珠光明照一由旬,现城中人皆起作务,谓为是昼。时,转轮圣王踊跃而言:“今此神珠真为我瑞,我今真为转轮圣王。”

[11]吉村怜著《天人诞生图研究·东亚佛教美术史论文集》第30页:“净土世界所开放的天莲华具有“生命之华”的机能…是光明的象征。”中国文联出版社,北京2001年12月

[12]唐·李百药著《北齐书.卷四十九. 列传第四十一》:“皇甫玉,不知何许人。善相人,常游王侯家。世宗自颍川振旅而还,显祖从后,玉于道旁纵观,谓人曰:'大将军不作物,会是道北垂鼻涕者。'显祖既即位,试玉相术,故以帛巾袜其眼,而使历摸诸人。至于显祖,曰:"此是最大达官。"

[13]元魏·天竺三藏菩提流支译《金刚般若波罗蜜经》:“凡所有相,皆是妄语。若见诸相非相,则非妄语。如是诸相非相,则见如来。”

(学识与精力有限,纰漏难免,敬请诸位批评指正。部片佛像图片来源于芝加哥大学所做的数字响堂山项目官网,感谢侯楠山提供了许多高清大图。)