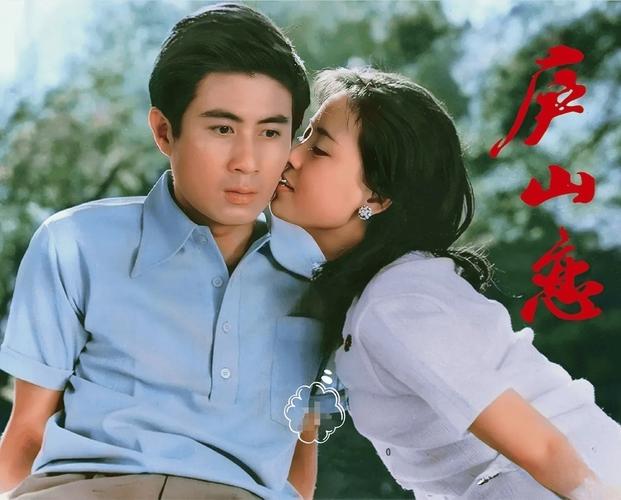

2015年《庐山恋》35周年特别展映礼后台,59岁的张瑜与张建亚意外相遇。监控画面记录下微妙瞬间:她本能抬手整理鬓发,指尖在触碰到他赠送的翡翠发簪时骤然停顿。这份持续0.3秒的迟疑,被现场粉丝拍照上传,配文"世纪同框"冲上热搜榜首。

五年前的合作早已埋下伏笔。2010年拍摄《庐山恋2010》时,张建亚作为艺术顾问每日坐镇片场。道具组发现,张瑜总会提前半小时到场,将导演椅调整到最佳角度——这正是张建亚年轻时的工作习惯。

时间退至1985年旧金山唐人街,28岁的张瑜在潮湿的地下室拆开离婚协议。赴美留学的第三年,这位金鸡百花双料影后,正同时打着三份工:中餐馆洗碗、唐人街裁缝铺钉扣、电影资料馆整理胶片。

某夜收工途中遭遇抢劫,她死死护住装着结婚戒指的布袋,额头撞上消防栓留下永久疤痕。这个细节直到2021年央视《光影人生》访谈才首度曝光,张瑜轻抚额角:"那时候觉得,守住戒指就像守住婚姻。"

1982年上影厂《雷雨》片场,25岁的张瑜接过张建亚递来的俄文版《演员的自我修养》,扉页写着"给未来的表演艺术家"。这本被翻烂的书至今存放在她上海故居,内页密密麻麻的批注里,藏着两个秘密:某页角落画着婚纱草图,末页夹着褪色的玫瑰标本。

他们的定情信物总是与学术相关。张建亚为助她备战金鸡奖,手抄300页《世界电影史》;张瑜则回赠整本《导演视听语言》读书笔记,空白处写满对男友作品的点评。这种智性恋模式,最终却成为婚姻的裂痕之源。

1979年上海图书馆门口,22岁的张瑜攥着焦晃开的书单徘徊。刚凭《庐山恋》爆红的她,羞于向老艺术家求教。郭凯敏将她推向戴着厚镜片的青年:"找建亚,他能帮你弄到绝版书。"

张建亚当时正在为毕业作品头疼,听闻女神需要陀思妥耶夫斯基的《白夜》,连夜敲开戏剧学院教授家门。当他把泛黄的珍本交给张瑜时,衬衣后背已被汗水浸透——这个场景后来被张瑜写进自传:"那是我第一次闻到爱情的味道,混合着油墨与槐花香。"

如今的张瑜隐居洛杉矶,客厅挂着《王先生之欲火焚身》剧照——这是两人离婚后唯一的合作。她投资的AI影视公司估值超20亿,却坚持每天手写工作日志,字体依旧保留着给前夫写信时的娟秀。

张建亚在太湖畔开了间导演工作室,学生们发现他总在下午三点冲泡美式咖啡。"张老师说过,这是某人留学时养成的习惯。"助理透露。两位老人每年互寄贺卡,2023年的卡片上,张瑜抄了句拜伦的诗:"若他日相逢,我该如何致意?以沉默,以泪水。"

从借书萌动的青春爱侣,到跨洋离散的中年陌路,张瑜用四十年印证了《庐山恋》的台词:"有些风景只能路过,有些人注定错过。"当被问及是否后悔当初选择,她望向窗外梧桐:"人生如戏,我的剧本里从没有'如果'二字。"