电影《逆行人生》的海报上,作为导演编剧主演的徐峥和影片的一众主演们穿着黄色的外卖员工作服在镜头前露出夸张的笑容,焦距外,他们的身后是一群为工作而忙碌进出着的外卖员们,在这个海报之下一则被大家转载的评论这样写道:

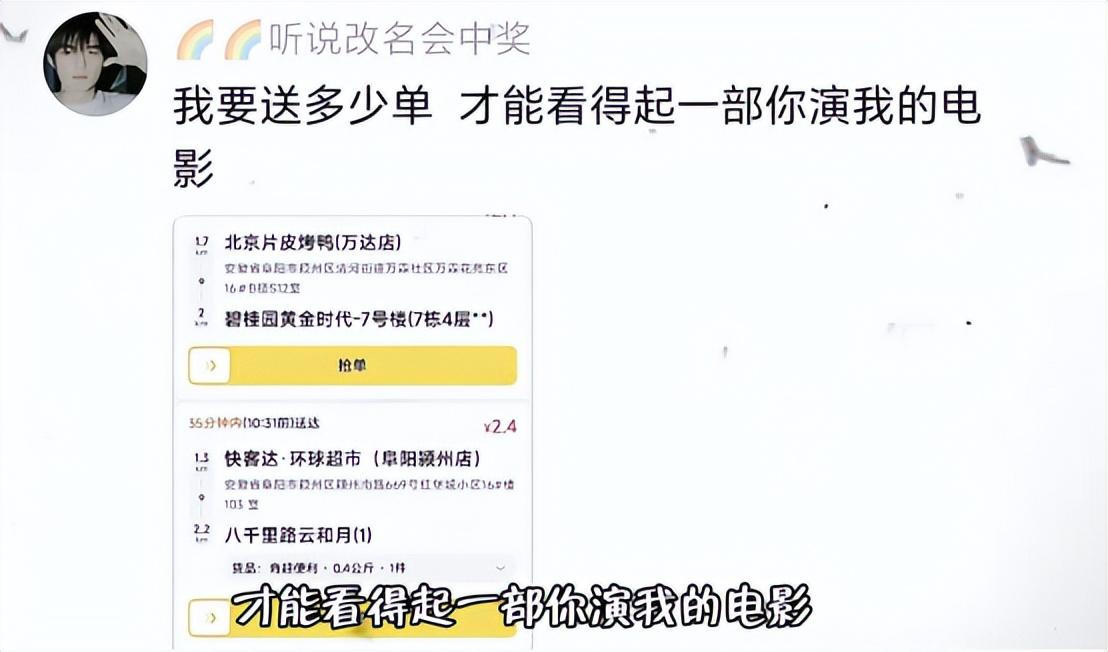

“有钱人在演我们,还让我们花钱去看自己。”

“前面在笑的都是演员!后面不笑的才是真实的外卖员!”

《逆行人生》讲述了互联网“大厂”的中年程序员高志磊在遭遇裁员之后,在父母的疾病、儿女教育和房贷的压力下,限于年龄门槛无法再就业的他选择脱下“孔乙己的长衫”,成为一名外卖平台的专送骑手维系家庭生计的故事。

在《逆行人生》这部影片的宣发阶段,海报的发布已经引起了争议和讨论,紧随其后的是对其歌颂苦难的挞伐与吐槽。

也正好是在这部影片上映后不到一周的时间,8月12日杭州西溪世纪中心小区保安让兼职大学生外卖员下跪的事件引起了上百名外卖员来到该小区抗议。

许多网友们将影片的海报与外卖员下跪、抗议的画面并置,形成了一种讽刺。诚然这些网友对于影片的批判多建基于对于海报视觉的读解,这对于一部电影的评价而言有失公允,毕竟影片的内容如何讲述和表现底层才是真正能判定其是否对于底层有所剥削或是对于现实有所回应的关键。

不过这样基于朴素反感其实也并非空穴来风。

在电影史中,不同的电影人和理论家也就现实主义电影的伦理问题有过许多的争议,如何在作品中呈现底层、怎么样的呈现才更贴近“现实”的问题甚至衍生出了不同的风格与流派。

近年来中国的现实主义题材电影也接连涌现,电影人对底层的拍摄在何种程度才会构成了一种剥削?什么样的电影是一种现实主义电影?这些电影真正呈现了社会议题的症结吗?

《逆行人生》的争议中的矛盾也触及了这些在中国电影的现实主义题材热里的核心问题。

当电影导演在触碰现实主义题材的时候,对于电影所表现的对象与主题之间的矛盾一直以来都是争议的话题。

这甚至涉及到不同的电影观之间的矛盾。在对“现实主义”的求索中,意大利新现实主义是一个重要的脉络,这个电影运动诞生于二战后墨索里尼政权垮台后的意大利,主张是通过非职业演员、实景拍摄、尽量少的剪辑与叙事手法来表现意大利社会底层与劳工阶级的日常生活。

这样的电影风格极大地影响了第六代导演的创作,贾樟柯的《小武》就用简单而写实的影像刻画了一个山西县城中的边缘人梁小武的生活境遇和情感世界。

从在意大利新现实主义的理念中,相较于墨索里尼时代专门描绘上流生活的“白色电话片”与历史剧中用专业演员表现意大利上层阶级的生活和古典世界,或是好莱坞类型化的电影叙事以及明星体系,非职业演员和简单的线性叙事因其更贴近一种现实状态的戏剧性而更符合一种现实主义电影伦理。“有钱人在演我们,还让我们花钱看自己。”这一朴素的伦理指责较真起来,也是能够在电影史中找到这样的一番关于现实主义伦理的争议。

其次,徐峥过分成功和投机的电影商人形象的确也是触发反感的原因之一,甚至在影片发行阶段,就有影院经理针对徐峥在四年前疫情爆发之际将本要在院线上映的《囧妈》的网络发行权卖给了抖音一事而抵制《逆行人生》的放映。

但是,尽管是在今天被公认的现实主义电影当中,使用非职业演员也并非常态,使用职业演员出演穷人更像是一种过分的伦理苛责,一位演员若是能真正地共情、体认一个底层的角色。

那么因此而获得高额的酬金在行业体系中自然是合理的。在演员的表演层面,我们只应将那种劣质的对于底层角色的表演视作“剥削”而不应唯身份论,电影表演因其需要在逼近的近景镜头以及观众在放大数倍的银幕前曝露自己的情感表现。

因而流露出的真实弥足珍贵,而刻奇的表演也无处藏身。

至少在《逆行人生》里,演员们都贡献了相对贴切的表演,徐峥对于中年男性角色的模式化表演尽管没有什么值得惊艳的部分,但是也更符合影片的调性。影坛中也不乏职业演员出演了许多底层的角色。或许更应该在表演层面被指责“有钱人演穷人”类似由姚安娜主演的电影短片《海边升起一座悬崖》这样的电影,在这样的文艺电影视觉风格的包装下,她用一种几近面瘫式的演技表现一位住在山村中江边小镇的女孩,从面孔里透露出来的是一种与环境格格不入的陌生和割裂。

《逆行人生》在表面上具备许多现实主义电影所应有的要素,无论是对于外卖员群体生存境遇的反映或是在电影的视觉美学上的选择。

其看似仅仅只是在情节上做了“徐峥式”的类型化的处理,如一些喜剧桥段以及从危机中拯救起家庭的圆满结局。

但是影响现实主义的关键其实并不在于是否有类型化的要素,而应该是除了展现一种底层困境之外,是否回应了底层困境里的真问题。通过对比一个有类似情节主题的电影,我们或许可以将其中的问题看得更加明晰。

经济下行被大厂“优化”、面对不合理的补偿金为了给突发重病的父亲手术只能选择妥协、限于年龄的条件无法再找到合适的职业、妻子是家庭主妇而孩子正要升上国际学校,主人公高志磊只能尝试外卖这个只需体力而不设门槛的劳工职业勉强维系生活的开支。

在影片以这样绝望的中年困境展开,剧情的第一幕就向我们指向其类型,一种“中年危机电影”的叙事,也是导演徐峥所擅长和偏爱的类型。

2019年英国导演肯·洛奇执导的影片《对不起,我们错过了你》讲述了这样一个相似的故事,遭遇次贷危机的瑞奇失去了此前的工作还背负了巨额的债务,为了维持生计,他卖了妻子工作用的轿车,买了一辆货车成为一名服务于连锁物流公司PDF的“自雇”送货员。

主人公所面临的同样是一个“中年危机”的现实困境,但是与《逆行人生》不同的是,影片在开头的部分点出了存在于英国物流行业中的零工经济对于劳动者权益的普遍的侵害 —— “自雇”。

影片的开头,物流公司的负责人向瑞奇说明着合约:

“你不是员工,你是自雇。你不为我们工作,你是与我们合伙工作。你不为我们开车,而是提供服务。没有雇佣合约,也没有目标绩效,只有基本运送要求。没有工资,只有服务费,你明白吗?”

而这样的一份“自雇”的劳动关系,也令瑞奇在结尾遇袭后不仅无法获得相关的工伤赔付,甚至要赔偿公司在这次意外事件中除保险覆盖的赔付之外的损失。

“零工经济”的此番问题当然并非仅发生在英国。

《逆行人生》中所呈现的外卖骑手群体所面临的其中一大问题便是不被保障的劳动权益。

《逆行人生》中并非没有呈现出算法对于骑手效率的监管与逼促和骑手的安全风险,无论是主人公高志磊或是电影里的老抠都曾因担心配送超时而在赶路中遭遇车祸。

但是,这样的“风险”在高志磊通过成为“单王”还清房贷拯救维持中产家庭的叙事中被转化成了一种在情节叙事里需要被克服的“困难”。

主人公高志磊在角逐单王之夜被货运车撞倒在地后带着还淌血的脸捡起货箱中的外卖继续向目的地跑去。

最终在十二点准点时送达夜总会成为“单王”。

在这里,被货运车撞倒在地的情节变成了完成“零点时送达”这一“最后一分钟营救”的情节任务的阻碍。而在老抠的车祸受伤的事件当中,仅提到了撞车的肇事方对其赔付的一笔私了的款项和老抠女儿的白血病对这样一笔“横财”的需要。这些事件当中都未出现与平台方或是保险公司之间的任何交涉。

影片中关于专送骑手劳务关系缔结的片段也被略去。更遑论在影片的结尾,外卖骑手面对系统的“内卷式”竞争的问题并没有解法,有的只是程序员高志磊的一个能够提升外卖员送餐效率问题的“路路通”小程序,算法带来的内卷竞争真的能被迎合算法效率需求的程序所解决吗?

尽管我们很难要求在层层审核之下苛求社会问题为题材的中国电影能够指出一些在政府政策层面的保障缺失,如劳工权益的保障难以通过工会的形式合法地与平台方进行谈判等,但是如果连平台企业与用人单位这些非政府机构的结构性问题都无法指出,仅仅是传达一种“生活不易”的共情,所谓现实主义又何从谈起呢?

我们回顾一下《逆行人生》中的类型叙事就会发现,阶级滑落的中产成功通过“零工经济”度过大厂裁员所带来的经济危机,带着一家人换了房子重新努力生活。

这个故事有着一种迎合“灵活就业”方针的主旋律价值导向,而许多灵活就业者面对企业的裁员时的劳动权益真的能受到保障吗?

主人公高志磊在影片开头硬气地要与公司谈劳动仲裁,最终因为急需用钱而选择了妥协,但是如果他坚持进行劳动仲裁,又真的能得到公允的结果吗?这个被悬置的问题我们不得而知。

《逆行人生》并非没有揭露任何外卖行业的现实境遇,只是在这样的价值倡导与关键细节的忽略中,现实里此类群体所面临的一些更为严峻的问题又被遮蔽了。

当下在中国的社会问题题材电影中你仍然能够看到许多社会问题被提出、呈现。

2018年,同样是徐峥主演并与宁浩共同担任监制的电影《我不是药神》曾是中国红极一时的社会问题电影,上映时不仅引起了舆论对于抗癌药药价的关注,甚至影响了相关法规和进口药降价措施的推进。

当时时任总理李克强回应电影引发的舆论作出了重要批示要求有关部门加快落实抗癌药降价保供等相关措施。我们暂且搁置影片中与原型事件有出入而导致的争议,就影片的社会效益而言,其确实达到了新闻报道甚至人大政协提案所无法达到的效果。

《我不是药神》的成功有许多因素,尽管对原型人物陆勇判决影响最大的《药品管理法》在影片上映一年后才审议通过,但是其中相关药品加入纳入医保的政策以及对于抗癌药降关税的措施在影片上映之前已经得到部分的落实。

此外,关于医保的问题在影片中也没有任何一句台词提及,而是将对立的矛头指向正版药的药厂——这或许是一种规避审核的策略。

近年来许多在类型上成功又激起对社会问题一定程度讨论的影片,都或多或少的在情节上回避着现实里的“真问题”而又巧妙地迎合了社会主流叙事,这似乎已经成为了一种心照不宣的创作方针。

所以就有既要拍摄写实主义的题材又要求拍摄内容“求真、求善、求美”。

借用这个概念里“健康”的定义,我们也可以将中国近几年来的电影类比为“健康新现实主义”,其反映了社会问题,但是既规避了问题的核心矛盾,又迎合了一种鼓励、积极、正能量的主旋律宣传方针。

去年年底上映的电影《年会不能停!》也有着类似的模式,这部关注互联网大厂的裁员问题的喜剧在讽刺大企业中的科层制弊病与形式主义的职场黑话的同时。

却也将整个裁员的罪责归咎于面对互联网浪潮中呼吁企业转型的改革派总裁,而国企厂长出身、与工人阶级心连心的董事长则是作为最后审判正义判官,带着对工人阶级的情感审判改革派资本家。

这既巧妙地迎合了当下兴起的左派主义叙事,又替在互联网企业中的白领打工人出了气,形成了一种“上面本意是好的,就是下面执行出了问题”的感觉。

然而,互联网打工人面对裁员的维权行动在影片中被煞有介事地提出,却又被轻巧地回避。意外调任到人力资源部的主人公与本要维权抗议的员工谈判时,因为误会“优化”的含义而用涨薪10%意外地将这一矛盾化解,误解式的笑料将这一比起互联网黑话更值得批判的维权问题轻松带过,真正的维权抗争则是要由被官方叙事所肯定的社会主义工人主体来完成。

诚然我们不应该对审查之下一部电影所带来的批判抱有过分浪漫主义的期望,但是如《年会不能停!》《逆行人生》一般,这类导致了更深刻遮蔽的“现实主义题材电影”是否值得被不加批判的全然地赞许呢?

徐峥在影片上映后接受新华社记者采访时说“现实主义电影的追求是呼唤善意与理解。

”在看了《逆行人生》之后,观众面对外卖员时也可能真会多一分理解与善意,尽管这听上去十分的温吞而像是一种鸡汤,也并非我们所应该认同的现实主义精神。

但是这些“健康新现实主义电影”,的确仍在媒体的议程设置里为我们提供了一个契机,一个能够讨论、了解这些社会问题的契机,他们就像春晚中的小品,带着正能量与一种被表演的、“正确的”批判谈论这一年里出现的社会民生问题。

我们无法期待这样春晚舞台上的小品有多大的突破,但是至少能够在评论区吐槽其中的夸饰与造作,舆论对于现实问题的讨论和反馈才让这类影片的社会效益得以实现。

或许,重要的不是这些电影,而是我们在可以讨论的地方应去重新思考电影所展现的现象,指出那些他们或有意或无意掩起的毒疮。