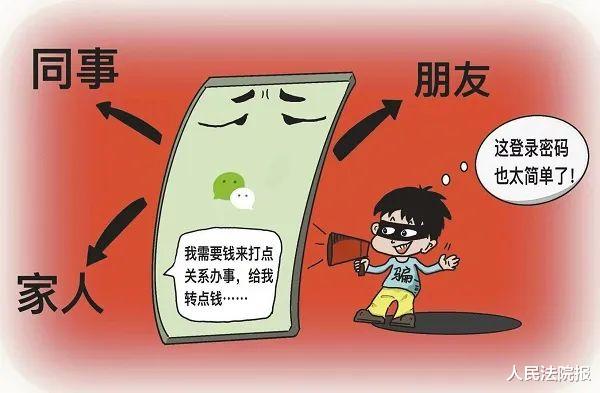

你的微信登录密码是不是跟微信用户名一样?支付密码是不是会设置成自己的生日或者直接免密支付?你可能觉得,设置一个简单的密码方便记忆,殊不知,这样的做法可能给不法分子提供了可乘之机。

近年来,诈骗犯罪的手段愈发隐蔽,其中一种便是不法分子通过盗用他人的微信账号来实施盗窃、诈骗等犯罪行为。微信账号内钱款极易被侵吞,亲友往往会基于对账号的信任而交付财物,给账号真正的主人造成极大的困扰,而这一切,往往开始于一个较为简单的密码——

2023年9月16日,周某因行政违法被北京市公安局丰台分局决定行政拘留十日。拘留前,周某给妻子张某打电话说自己因为参与网络赌博被南苑派出所拘留。张某不清楚具体情况,十分担心。

几乎同时,被告人常某某在微信群里寻找是群成员且是自己微信好友的微信用户,将用户名作为登录账号和密码尝试登录。经过多番尝试,常某某成功登录到微信名为“周某”的账号。通过账号内聊天内容,常某某判断周某应该是涉嫌参与网络赌博被抓了,正好张某发来信息“公安局找你,老朱出事了,把你牵连了,你没事吧”,常某某推测出张某应该是周某的妻子,所以回复“需要钱找关系”。

9月17日,常某某使用自己的手机再次登录周某的微信账户,发微信让张某取款1.8万元,用来“打点”,还让张某用其身份证去办一张新的手机卡、买一个二手手机,并要求张某在二手手机上实名注册新的支付宝账户供其使用。张某准备好新的手机卡、手机和1.8万元现金后,常某某叫闪送取走这些财物。张某一直以为发微信的常某某就是周某,需要用钱托关系,没有怀疑过对方常某某的身份。

其间,常某某以打点关系持续用钱为由,向张某索要账号、密码和验证码,登录张某原有的支付宝账号支出1万余元。同时,登录张某新开立的支付宝账户支出2万余元。以上两个支付宝账户共计3万余元。通过以上手法,常某某冒充周某骗取张某钱款共计11万余元。同时,因为周某设置了微信小额免密支付,常某某还用周某微信消费使用1400余元。

9月26日上午,周某释放后取回手机,发现微信是登录状态,而且没有新收到的朋友消息。回家后,周某发现微信显示被其他设备登录,重新登录后发现有转账消费的情况,周某赶紧将此情况与张某沟通,二人发现被骗。次日,周某拨打“110”报案。常某某被民警查获后,起获现金1.63万元,其余赃款均被常某某挥霍。

北京市丰台区人民法院经审理认为,被告人常某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予处罚;被告人常某某又以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已经构成盗窃罪,依法应予处罚,并应与其所犯诈骗罪实行数罪并罚。鉴于被告人常某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,但其不思悔改,在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法对其从重处罚。

据此,丰台区法院判决被告人常某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币4万元;犯盗窃罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币2000元;决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币4.2万元。责令被告人常某某退赔被害人张某经济损失人民币11.208万元;责令被告人常某某退赔被害人周某经济损失人民币1454元。随案移送手机等物品,依法予以没收存档;在案扣押现金人民币16300元,依法并入本判决第二项执行。

一审宣判后,常某某不服,上诉至北京市第二中级人民法院,二审法院经审理裁定:驳回上诉人常某某的上诉,维持原判。

观 察 思 考

数字经济时代,请保管好你的个人账号

随着信息技术的飞速发展,人类社会的数字化程度日益加深。技术的发展极大地便利了人们的日常工作和生活,同时也滋生了新的犯罪手段和犯罪样态。网络因其具有匿名性、跨地域性、即时性等特征,逐渐成为犯罪的高发领域。

新的社会背景下,人民群众的财产载体也有了新的变化,随着电子支付的全面普及,虚拟的网络账号及账号内的财产成为人们财产的重要组成部分。针对财产的诈骗犯罪、盗窃犯罪的发生场景也从传统的线下转移到了线上。

以微信为例,从最初功能单一的通讯工具,现已发展为兼具支付、购物、社交、生活缴费等多种功能于一体的综合性APP,具备重要的财产价值和浓厚的个人属性。因此,从财产遭受侵害的角度,一旦个人的虚拟账户遭到他人登录,将会带来如下的风险:

一是个人信息泄露风险。微信账号中包含着使用者大量的私人信息,如姓名、手机号、身份证号、聊天记录等敏感信息,一旦账号遭到他人非法登录,账号主人敏感的信息将完整暴露在不法分子面前,不法分子不仅侵犯了账号主人的隐私权,更会利用微信内反映出的内容继续实施违法犯罪活动,造成衍生伤害。

二是财产安全风险。如果使用者的微信账户绑定了银行卡、开通了微信支付等功能,当账号遭到他人登录时,账号内的资金会面临极大的风险,成为不法分子盗窃和侵吞的对象。不法分子极有可能利用账号内呈现出来的信息来对微信内的亲友实施诈骗,造成双重危害后果。

此外,不法分子盗用账号后,还会在微信群、朋友圈内发布赌博、招嫖等违法犯罪信息,意图对不特定的人实施诈骗等犯罪行为,给账号的主人带来极大的困扰。

数字经济时代,个人的账号安全极为重要,北京二中院特此提示:

设置强密码双重保护,开启双重验证模式。很多用户为了方便记忆,喜欢使用简单的密码如生日、名字、连续的数字或者常见的单词等。这些密码容易被猜测或者破解,从而增加密码泄露的风险。建议在设置微信等重要账户的密码时,应包含大小写字母、数字和特殊字母,保证密码的足够复杂,熟记密码。避免使用容易被猜到的信息。此外,微信等应用提供了双重验证功能,可以在登录时设置额外的验证步骤,比如手机验证码或指纹识别、人脸识别等,可以大大增加账号的安全性。

提高个人警惕性,转账前核实对方身份。通讯账号具有极强的人身属性,亲密关系人往往会基于对账号本身的信任而进行转账,不法分子往往利用亲密关系之间的这种信任来骗取钱财,因此一旦涉及转账、交付现金等事项,即便是在亲密关系人之间,也应当通过语音或者视频的方式核实对方身份的真实性。此外谨慎添加好友,不随意添加陌生人为好友,防止被不法分子利用。

定期检查账户安全,警惕异常登录。定时检查APP账户内的登录记录,查看是否有异常登录情况,是否有非自己操作的转账记录。如果发现非本人操作的登录记录,应立即更改密码并核实账户的变化情况,必要时及时向公安机关报案。同时用户在不同网站或者服务上同时使用相同的密码,一旦其中一个账户密码被泄露,其他所有使用相同密码的账户也将面临安全风险,一旦一个常用账户发生异常,自己应先进行全面排查。

相 关 法 条

《中华人民共和国刑法》

第二百六十四条:盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

来源:人民法院报·6版

作者:邵泓斐

责任编辑:辛九慧丨漫画:蔺颖|联系电话:(010)67550730|电子邮箱:fzk@rmfyb.cn