【编者按】

当展厅书法陷入精微技巧的竞逐时,金熙长将目光投向风雨剥蚀的崖壁。本文以“屋漏痕”为密钥,揭示书法线条的终极法度——自然力与人文笔触的共舞。

金熙长从雨水蚀岩的肌理中提炼“疾涩辩证法”,在横竖撇捺间重构天人共振的书写逻辑:钟鼎文的朴拙不是标本式的临摹,而是与风化岩痕对话后的重生。

这种将自然沧桑转化为笔墨呼吸的智慧,直指当代书法的症结——我们是否在追求“完美线条”时,遗忘了笔墨本是与天地博弈的痕迹?当岩壁上的“天漏痕”与宣纸上的“屋漏痕”遥相呼应,书道便不再是案头技艺,而成了接通洪荒之力的精神祭仪。

原文标题:

古为今用,道法自然

——金熙长谈书法艺术中屋漏痕的启示

在书法美学中,“屋漏痕”意义深远。隐士书家金熙长提出“学书法要求学于古人后还要求学于天地”,“屋漏痕”很好地体现了这一理论。

从图片中的“天漏痕”可看到,岁月在岩石上留下印记,雨水沿石壁流下形成独特纹路,或粗或细、或直或曲,这些自然痕迹如同书法线条,充满生命力。在古人的书法理论里,“屋漏痕”代表自然、质朴且有力的笔法,颜真卿就曾提到,书法线条应如屋壁间雨水渗漏的痕迹般自然沉稳。

“屋漏痕”从自然现象升华为美学意象,其审美价值在于蕴含“自然法度”。雨水顺墙而下的痕迹,既遵循重力法则又受材质肌理制约,恰似书法线条在纸墨对抗中产生的“涩势”与“骨力”。金熙长将这种理念提升为“天人感应”的艺术哲学,书家应以“天地为经,古法为纬”。在借鉴商周金文朴拙之气时,要体悟风化岩石的沧桑肌理,把笔墨转化为自然法则的视觉呈现。

金熙长还提到借鉴雨水渗漏速率变化,在行笔中构建“疾涩辩证法”,横画取“屋漏”之凝滞,竖画得“天漏”之畅达,形成节奏对比。这一理论以自然哲学重构书法本体论,深化了“书画同源”的认知,揭示了艺术创造的元逻辑。

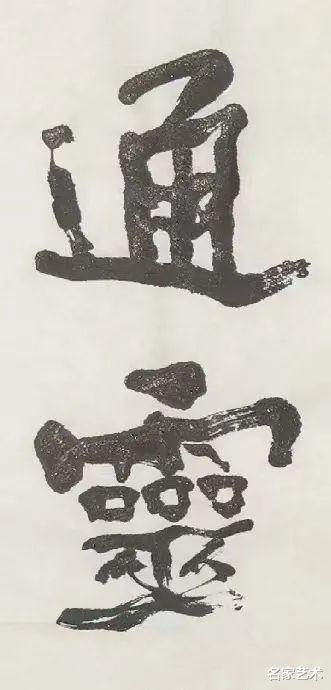

(金熙长书法作品局部)

金熙长强调学书法既要学古人笔法、结构和气韵,也要向天地学习。“天漏痕”是大自然的杰作,有天然去雕饰的美感。古人挥毫泼墨时不受拘束的创作心态产生的线条和结构具有质朴感,如同“屋漏痕”的自然美,在书法中体现为天然浑成的韵味。

在书法实践中,要达到古拙野逸和天然浑成的境界,需将古人书写技巧与自然之美融合。书写时,借鉴钟鼎文朴拙线条,融入风化岩石般的粗糙质感,让笔墨自然流淌,使字的形态兼具古代经典的庄重古朴与自然的灵动随性,这样的作品才能彰显出书法艺术在古今融合中的独特魅力。

(金熙长近作)

编辑策划:刘永伟

图片摄影:童善润