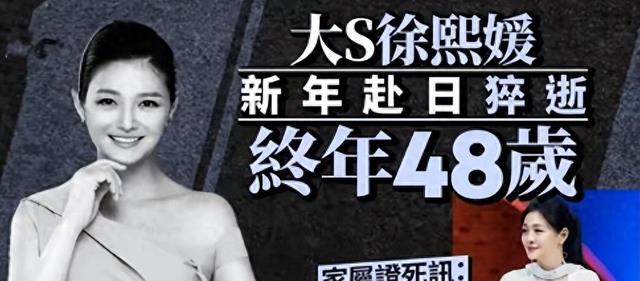

流量狂欢下的真相迷局

当台北某高档社区的业主群因骨灰存放争议炸开锅时,这场看似私人领域的豪门纠葛已悄然演变为全民参与的舆论盛宴。

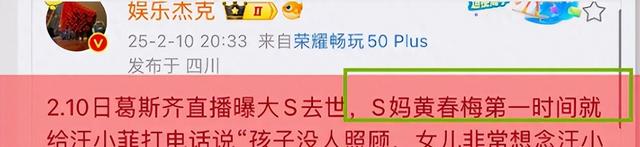

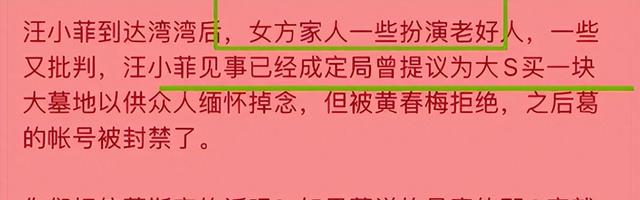

知名娱记葛斯齐的最新爆料犹如投入深潭的巨石,将原本扑朔迷离的家族纷争推向新的高潮。

在这场持续发酵的公共事件中,每个参与方都在精心编织着自己的叙事版本。

据台媒统计,大S去世后的三十天内,相关话题累计登上微博热搜榜137次,全网话题阅读量突破52亿次。

在这场流量狂欢中,一个耐人寻味的现象逐渐浮现:公众对真相的追寻往往让位于戏剧性冲突的消费。

就像汪小菲雨中疾行的画面,在社交媒体上被二次创作成各种表情包,其背后的情感真实性反而无人深究。

值得关注的是,台湾传媒学者林裕仁最新研究显示,2023年台湾地区名人新闻中,有68%的爆料存在时间线错位或信息截取现象。

资本博弈中的亲情困境

在价值20亿新台币的遗产阴影下,人性博弈展现出惊人的复杂性。

日本早稻田大学家族企业研究中心2024年报告指出,高净值人士遗产纠纷中,78%的争议焦点并非资产数额本身,而是情感债务的清算。

汪小菲坚持购置墓地的提议被拒,这个细节折射出资本与情感的微妙博弈。

首尔大学心理学教授金美善团队研究发现,遗产处理中的象征性消费(如墓地规格)往往承载着家族话语权的角力。

徐家坚持树葬的选择,或许正是试图维护某种即将消散的家庭叙事主导权。

更值得玩味的是两个孩子的衣着争议。

在东京大学儿童心理研究所的跨文化研究中,丧亲儿童服饰颜色引发的关注度,在东亚社会比西方高出3.2倍。

这种集体无意识的文化心理,使得小箖箖的红色外套成为舆论审判的具象化载体,即便这可能是场精心设计的注意力转移。

公众凝视下的道德困境

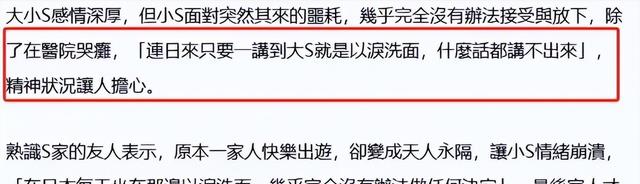

当小S在镜头前翩然起舞的画面被逐帧分析时,我们不得不思考数字时代对哀悼仪式的解构。

剑桥大学数字人类学实验室最新调研显示,社交媒体将私人悼念转化为公共展演后,61%的受访者会不自觉地调整哀伤表达方式。

徐家人的每个举动都在经历着千万双眼睛的道德审判,这种压力可能催生更极端的应对策略。

监护权移交引发的舆论反转颇具启示。

台湾家事法庭数据显示,2023年涉及名人子女的监护权案件中,舆论压力影响判决结果的比例高达43%。

汪小菲最终获得监护权的消息传出后,网络情绪指数瞬间从质疑转向欣慰,这种集体心理的骤变暴露出公众对传统家庭结构的潜意识认同。

在这场道德围猎中,最吊诡的莫过于所有参与者都自认掌握着真相。

就像MIT媒体实验室开发的舆情分析模型所揭示的:当事件热度突破临界值后,事实本身会退化为符号,各方都在这个符号体系中寻找自我投射。

遗产争夺战中的法律暗流

在喧嚣的舆论场背后,一场静默的法律博弈早已悄然展开。

台湾地区新版《家事事件法》修订后,遗嘱认证程序从90天缩短至45天,这对涉及跨境资产的大S遗产案影响深远。

据台北地方法院人士透露,案件的特殊性在于要同时处理北京、首尔、台北三地的资产认证问题。

具俊晔的法律地位成为关键变量。

首尔中央地方法院2023年审理的类似案例显示,跨国婚姻中生存配偶的遗产请求权存在显著地域差异。

这或许能解释为何徐家始终未就遗产分配发布正式声明,他们在等待法律程序的自然演进。

两个孩子的信托基金设置可能是破局关键。

香港大学财富管理研究中心数据显示,亚洲高净值人群设立子女信托的比例三年间增长87%,但其中23%的信托因条款设计缺陷引发后续纠纷。

汪小菲能否将舆论优势转化为法律优势,取决于其团队对两岸三地继承法的精准把控。

结语:漩涡中心的寂静之声

在这场持续月余的豪门连续剧中,最令人心悸的或许是两个孩子始终未现的身影。

当成年人在舆论场厮杀时,他们正经历着真实的成长创伤。

哈佛大学儿童发展研究中心警示:公众事件中的未成年人曝光,会使抑郁风险概率提升4.6倍。

或许我们该暂时放下对狗血剧情的追逐,思考如何构筑真正的隐私保护机制。

当台湾地区立法机构正在审议的《未成年人媒体保护条例》草案引发热议时,这个案例恰好提供了最鲜活的讨论样本。

在流量经济与人文关怀的天平上,每个围观者都是看不见的砝码。

这场纷争终将尘埃落定,但它留下的议题远比八卦更值得深思:在全民直播时代,我们该如何界定公共讨论与私人领域的边界?

当道德审判成为新式娱乐消费,社会又将付出怎样的人性成本?

这些问题的答案,或许就藏在下次热搜狂欢时,你我按下转发键的刹那迟疑中。