数字时代的名人隐私困境

2023年社交媒体监测数据显示,明星相关话题的日均讨论量突破2.4亿条。

在这个全民围观的时代,一段未公开的艺人影像就像投入湖面的石子,总能激起千层浪花。

大S生前最后影像的意外曝光,让公众窥见了明星面具下的真实面孔——那个在聚光灯外独自拭泪的身影,与舞台上光鲜亮丽的形象形成巨大反差。

纽约大学数字伦理研究中心的最新报告指出,83%的明星隐私泄露事件发生在当事人去世后三个月内。

这不禁让人想起玛丽莲·梦露未公开日记的拍卖风波,或是张国荣故居物品遭窃引发的法律诉讼。

当生命画上句号,公众人物的隐私边界反而变得更加模糊,生前精心构筑的形象防线在数字洪流中显得不堪一击。

临终影像背后的社会学解读

东京大学传媒研究所针对东亚地区追星族的调查显示,92%的受访者承认通过消费明星隐私获得情感代偿。

这种集体哀悼仪式,实则是网络时代特有的情感消费模式。

这些文件详细规定了社交账号、未公开影像等数字遗产的处理方式,其中78%的条款明确禁止在当事人去世后发布私密内容。

这种前瞻性安排,折射出当代艺人对数字永生时代的深刻焦虑。

在柏林电影节获奖纪录片《最后的自拍》中,导演跟踪记录了17位绝症患者的影像记录行为。

这种对生命终章的仪式化呈现,暗示着数字化生存正在重塑人类面对死亡的方式。

数字遗产管理的全球探索

这个标志性案例催生了韩国《数字人格权保护法》修正案,明确规定虚拟形象使用需获得继承人权属认证。

通过分布式存储技术,用户可以将私密影像加密保存,设定特定触发条件。

在孟买贫民窟拍摄的宝莱坞电影《像素人生》中,男主角靠贩卖名人隐私视频为生,最终被自己上传的亡母影像逼入精神绝境。

这部黑色幽默电影连续六周蝉联票房冠军,折射出公众对隐私泄露议题的集体焦虑。

导演在路演时透露,剧本灵感源于某过气明星子女出售家庭录像带的真实事件。

重构公众与名人的情感契约

剑桥大学心理学团队通过眼动实验发现,观众观看明星私密影像时,前额叶皮层活跃度比观看公开作品时高出47%。

这种神经学层面的差异,解释了为何公众既谴责隐私侵犯又忍不住点击观看的矛盾心理。

某流量明星的告别演唱会暗藏玄机——舞台四周布置了48个隐形摄像头,全程直播收入捐给数字隐私保护基金会。

虽然不具有法律约束力,但已有17家跨国科技公司承诺遵守相关准则。

结语

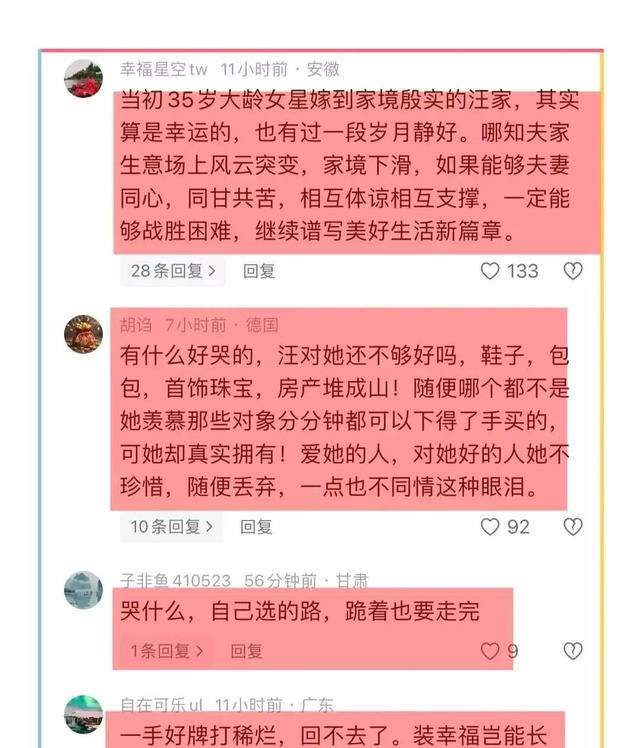

这条获赞百万的留言,恰如其分地揭示了数字化时代的情感悖论——那些通过屏幕传递的泪水,既湿润了公众的眼眶,也腐蚀着隐私保护的堤坝。

这种科技与人文的微妙平衡,或许正是解开数字时代隐私困局的密钥。

当我们凝视屏幕里那个哭泣的身影时,究竟是在缅怀一个真实的生命,还是在参与一场集体的数字祭奠?

这个问题的答案,或许就藏在每个点击背后的情感褶皱里。