很多人提起长征,就会想到红军艰苦跋涉,翻雪山、过草地的种种画面,那是一段让人肃然起敬的历史。不过你可能不知道,1934年,红军其实有机会避免这场生死攸关的长征。

如果当时能够抓住一次合作的机遇,红军或许就能摆脱第五次反“围剿”的困局,甚至改变整个中国革命的历史进程。这件事情和“闽变”有关,说到这里你可能会问:什么是“闽变”?

要说“闽变”就不得不提蔡廷锴,蔡廷锴是谁?他的名字可能不像蒋介石、毛泽东那样被熟知,但他在那个时代可是一位大人物。他出生于广东,一直在军中任职,是一个靠真本事打仗的将军。他手下的19路军,曾是国民革命军第四军的一部分,这支队伍因为战斗力强,被称为“铁军”。

1932年,日本侵略者悍然发动了“淞沪事变”,日军占领上海外围地区。蔡廷锴率领19路军和蒋光鼐一起,不顾蒋介石的不抵抗政策,选择硬拼日本人。虽然最终没有守住阵地,但他们以少敌多,狠狠地打击了日军的嚣张气焰。

可以说,19路军是当时全国最有血性、最能打的部队之一。然而正是因为他们的“硬气”,战后却得不到蒋介石的好脸色。

蒋介石是什么人?他一向忌惮有能力、敢对抗自己命令的部队。淞沪会战后,他便把19路军调到福建,一方面是为了削弱他们的势力,另一方面也是让他们参与“围剿”红军,借刀杀人,搞个两败俱伤。

19路军将士虽然战斗力强,但心里越来越不满,觉得自己为国家抗日流了血,最后却落得被内部打压的下场。

时间来到1933年底,蔡廷锴和19路军的将领们终于忍无可忍。他们决定反蒋,组建“中华共和国人民革命政府”,同时高举“反蒋抗日”的旗帜,这就是历史上有名的“福建事变”,也叫“闽变”。

蔡廷锴一反蒋,福建成了全国关注的焦点。他们的口号是抗日救国,同时也对蒋介石的独裁提出强烈反对。蔡廷锴和蒋光鼐意识到,光靠自己势单力薄的19路军,无法扛住蒋介石的反扑,于是他们试图寻找盟友,而当时最强的反蒋力量就是中央苏区的红军。

1934年初,19路军派人与红军联系,双方在瑞金签订了一份《反日反蒋的初步协定》。协议的内容主要是双方联合抗蒋、抗日,甚至可能组建联合军事行动。然而,遗憾的是,这个“联手”的机会最终还是落空了。

这时候你可能会问:红军和19路军为什么没合作成功?明明19路军在福建、红军在江西,两支军队如果合力,完全有机会打破蒋介石的第五次“围剿”计划。

原因之一,是国际层面的影响。当时苏联和蒋介石之间的关系已经开始缓和,苏联认为蒋介石对抗日本更符合他们的利益。苏联通过共产国际向中共施压,要求红军保持独立性,认为国民党内任何派系,包括蔡廷锴,都不可靠。

另一个重要原因是红军自身的情况。当时红军内部也存在争议,是否要和国民党“系”的19路军合作,并没有达成一致意见。

话说当时的局势对红军非常不利。1934年,红军正处于第五次反“围剿”的关键时刻,蒋介石调动了近百万中央军,对红军根据地展开了大规模围攻。相比之下,红军的兵力和装备都处于劣势,再加上“左倾”错误的军事路线,红军陷入了被动挨打的局面。

与此同时,19路军也是腹背受敌。虽然他们在福建成立了革命政府,但兵力有限,而且没有外援的支持。蒋介石很快反应过来,调集中央军,对19路军发起了猛烈的进攻。可以说,当时红军和19路军都处于困境。

假如两支军队合作成功,不仅可以从兵力上形成优势,更重要的是能够将福建、江西一带连成一片,建立更大的根据地。这片根据地不仅可以为红军提供稳固的后方支撑,还能通过福建的沿海港口获得外援。

这一点在历史上并非没有先例,比如“北伐战争”时期,孙中山就是通过广州的港口接受苏联援助,才有了后来的黄埔军校和北伐军。

1925年,孙中山逝世后,国民党内部矛盾不断,陈炯明等地方军阀试图分裂广东政权。蒋介石当时以黄埔军校为基础,组织了一支“东征军”,向陈炯明的军队发动了大规模进攻。

这次东征能够成功,和苏联的援助密不可分。当时苏联向黄埔军校提供了大量的武器和物资支持,包括步枪、机关枪,甚至火炮,这些武器大大增强了东征军的战斗力。

最终,蒋介石的东征军在短短几个月内就彻底击溃了陈炯明的势力,稳定了广东政权,为后来的北伐战争打下了基础。

如果把这个故事放到红军和19路军的合作上,你会发现非常相似的地方。当时红军也需要通过福建的出海口,获得外部的物资援助,而19路军掌控着福建沿海的重要地区。

试想一下,如果红军和19路军真的联合起来会发生什么?当时蔡廷锴手下有5万精兵,红军也有10万人,两军合力,不仅能挫败蒋介石的“围剿”,还可能将根据地扩展到福建沿海。

更重要的是,福建有出海口,红军完全可以从那里接受苏联的物资援助。这一点很关键,孙中山当年北伐成功,很大程度上也是靠着苏联援助来的军火。

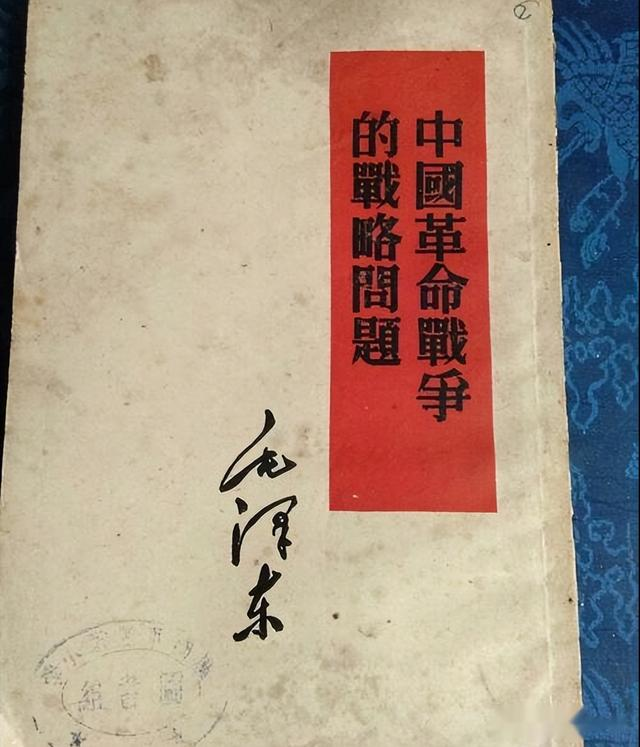

此外,福建、江西地势相连,两军如果稳住局面,完全可以把战线从东南往北推进,对国民党核心地带形成威胁。毛泽东曾在《中国革命战争的战略问题》中提到,红军当时应该突进到浙江一带,威胁敌人核心地区。

这说明红军在战略上已经考虑过类似的可能性,但遗憾的是,种种因素让这个机会最终成为了“历史的遗憾”。

而且历史也没有“如果”。1934年,蒋介石以迅雷不及掩耳之势对福建发动进攻,19路军孤立无援,很快就被中央军击溃。蔡廷锴被迫流亡海外,而“中华共和国人民革命政府”也随之解散。与此同时,红军在江西根据地节节败退,最终被迫进行战略大转移,也就是后来我们熟知的“长征”。

历史的进程有时候就是这样,哪怕只差一步,就会是完全不同的结果。红军和19路军如果能够联手,或许可以在东南地区建立一个更加稳固的革命根据地,甚至可能直接推动全国范围内的反蒋抗战。可惜,这次“闽变”最终成了一次没有结果的尝试。