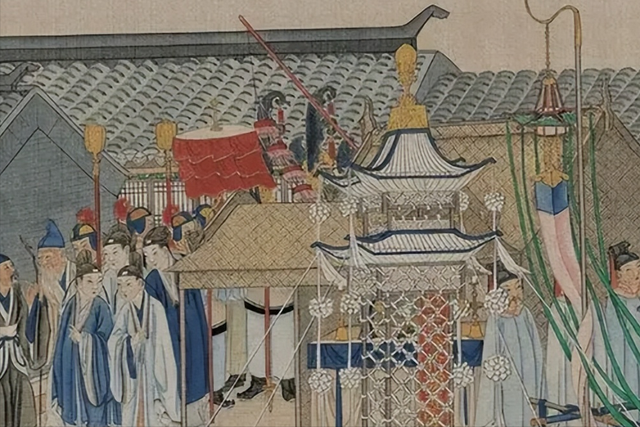

中国自古就是一个礼仪之邦,无论婚丧嫁娶,都讲究一整套程序。在这些礼仪中,又以丧葬礼仪为最重要。

在丧葬礼仪中,享年和终年是两个我们最熟悉的词语。

两者在表面上似乎没有太大区别,但是实际上,古人对这两个词的使用却有很多讲究,稍有不慎就可能犯大忌。

那么享年和终年之间有何不同,为何古人会如此看重?

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾。

社会贡献享年本身就含有一种比较庄严、肃穆的语气。它表示使用者对死者及其一生的高度尊重与缅怀。

使用享年可以表明,逝者在世时为国家和民族作出了巨大贡献,值得后人敬仰和怀念。

一般来说,对社会有重大贡献的政治家、科学家、艺术家等名人大咖,在他们高龄离世时,媒体通常会选择使用享年来表示对其的敬意和深切哀悼。

如国宝级科学家袁隆平逝世时,新华社等官方媒体都用的是“享年”。

而终年只是在叙述一个客观事实,没有太多感情色彩。

如果死者在世时的知名度不是很高,或对社会贡献一般,报纸媒体通常会选择使用较为中性的终年。

年龄考量

在使用享年和终年来表示死者年龄时,除了社会贡献大小以外,死者的实际年龄也是一个非常重要的判断依据。

具体来说,如果死者的年龄在50岁至59岁这个区间,那么使用终年来表示其寿数通常是比较合适的。

但是,如果死者的年龄已经到了60岁以上,尤其是进70、80岁的高龄老人,那么报纸媒体通常会使用享年来表示对其的敬意。

这是因为在中国文化中,能够享年至70、80岁的老人是比较少见的。能够长寿是一个值得尊重的事情。

所以报纸在讣告中会使用享年来表明对老人的敬重之情。

当然,有时即使不到60岁,由于某人的社会地位或贡献非常高,媒体也可以酌情使用享年。

这需要综合判断。但就常规情况下,使用享年的年龄标准主要是60岁及以上。

除此之外,在古代社会,人们对不同年龄段死者还有不同的称呼。20至29岁逝者为“存年”,30至39岁为“得年”,40至49岁为“酉年”,等等。

现代社会已经很少人知晓这些规则了。

亲疏采用不同

在使用享年和终年两个词时,其实还有一个比较重要的判断维度,就是这位死者与使用者的情感关系有多亲近。

具体来说,如果死者是使用者的亲人、长辈或者关系极为密切的知心好友,那么通常会优先使用享年。

这是因为享年一词表达了使用者对死者的哀思、惋惜之情,以及一种亲近肃穆的情绪。所以用于亲人、知心好友通常很合适。

但是,如果死者与使用者的关系不是那么亲近,只是普通朋友或远方亲戚,那么使用终年通常会更好一些。

因为终年一词相对中性,只是在陈述一个事实,没有太多感情投入其中。对于不那么熟悉的人,使用终年可以避免关系过于亲热的尴尬。

同样,在新闻报道中,由于新闻工作者和死者通常没有私人关系,所以也会使用比较中立的终年词汇。

不同时代的丧葬术语

中国自古重视丧葬之事,所以产生了大量关于丧葬的专用术语。这些术语的变化也反映了不同历史时期的丧葬文化。

“享年”在中文讣告语言中的使用,源远流长,可以追溯到中国汉朝时期。在汉朝以前的古文献中,“享”字就已多次出现,但还未被用于表示人的享年。

在古代,“享”字的搭配对象主要是一些国家级祭祀,其基本意思是虔诚祈福。

到了汉朝,“享年”一词才开始出现,意思广泛,可以表示对他人年龄的描述,也可以对还在世的长者寿命的祝愿。

经过发展,到了魏晋南北朝时期,“享年”逐渐被确立为墓志铭中表示亡者享年的专用语词。

虽然当时使用并不十分规范,但这已经奠定了“享年”在丧葬语言中的地位。

至唐朝时,墓志铭的制作在各阶层中广泛流行,“享年”一词的使用频率因此大大增加,逐步成为约定俗成的专用语词。

由于古人非常重视丧葬仪式,碑文墓志也被视为孝道的体现。“享年”作为墓志铭的格式化语言,也开始承载一定的祈福寄托,不是单纯的陈述语词。

再到了宋朝时,墓碑已形成风气,士大夫们纷纷为先人立碑刻志。“享年”成为墓志铭的标配格式。

在这一时期,“享年”正式脱离普通寿命祝愿的义项,成为丧葬语言的专用词汇,表示某人去世时的享年。

由此可见,“享年”源远流长,承载着悠久的文化内涵。

从最初广泛的寿愿,到逐步演变为丧葬语言中的专用词汇,“享年”见证了中国丧葬文化的发展轨迹。

相对而言,“终年”的使用历史则没那么悠久。这个词语最早出现在周朝时期,当时的意思是“一年”或者“全年”,表示时间概念。

在先秦时期的文献中,“终年”还没有被应用于丧葬语境,而是保留着时间词的本义。

一直到了近现代,“终年”才由时间词转化为表示亡者享年的丧葬语词,并逐渐在丧葬语言中流行开来。

之所以出现这一转变,主要与“终”字本身的意思有关。“终”包含“结束”之意,所以适合表示生命的结束。

再加上近现代丧葬仪式简化,“终年”作为一种简单直白的表达,也就越来越常用于讣告之中。

可以说,“终年”作为丧葬语词的使用历史不过百年,相对于“享年”的悠久历史要短得多。它的丧葬语义是后起的,也比较简单,不含有太多额外的文化寄托。

礼仪承传价值意义

古代的一些丧葬礼仪今天看来可能过于繁琐复杂,比如报丧等级的不同,以及对享年和终年使用的种种规定。

但是这些礼仪背后所反映的文化意蕴,还是很值得我们学习的。

当然,一些过分复杂的礼仪规则今天已经不太适合完全继承下来。我们可以在学习其精神内涵的同时,进行必要的简化,使之更符合现代生活需要。

作为中华民族的后人,我们既不能固步自封,也不能麻木抛弃历史。以开放包容的心态,继承和发扬民族文化的核心精髓,则我们才能在浮躁中不迷失自我。

享年和终年背后的文化内涵,正是中华民族博大精深的文化瑰宝。我们既要敬畏生命,又要求大同存小异。

当我们在词语细节中体味到先民的智慧时,民族的血脉和精神也就永存心间。

参考文献

参考文献【1】《史记》

【2】《资治通鉴》

【3】享年.百度汉语 [引用日期2019-06-12]

【4】终年.汉典 [引用日期2013-09-27]