“基辛格先生,我们如何才能够战胜中国?”

一次活动现场,久不露面的基辛格出现,一位美国上将激动地将问题问出口,基辛格一生访问中国百余次,在对中国的了解上,基辛格绝对是他们中的佼佼者。

面对这样的问题,基辛格低头略略思索,很快给出了一个十分中肯的答案,那么,他是如何回答的?

访中百次的认知

访中百次的认知1971年7月,在章文晋等人的陪同下,基辛格安稳落地北京,迎接他的人是叶剑英等人,对他礼貌而热情,并告诉他此时周恩来总理还在忙,稍后就会接见他。

这让基辛格十分震惊,此时的他秘密而来,只是个挂了名的美国干部,周恩来身为总理却并不在意他的身份,反而愿意和他见面。

他们先被带去钓鱼台宾馆休息,在住所一应安排上,中方保持了足够的礼貌和热情,既不会冷落客人,又不会显得过分热情。

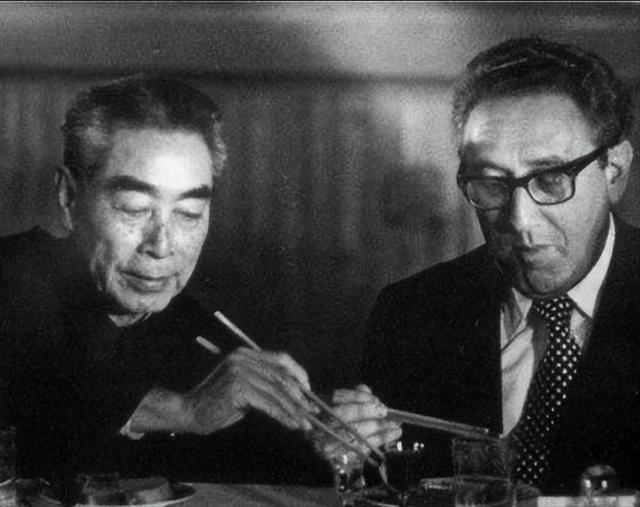

在他们一行人稍作休息后,周恩来总理也来到了钓鱼台,并且和基辛格见面,接下来就是有关于正式谈话的内容,基辛格难免有些紧张,在他看来,中国是个共产主义教条非常浓厚的国家,再加上他们和苏联打交道的印象,难免有些先入为主的强硬印象。

但和周恩来总理谈话却颠覆了他对中国的认知,整个谈话过程都十分轻松,一切似乎都应该是如此云淡风轻,泰然自若,就好像一切都已经中国的计划中,没什么能够打算他们的安排。

这样的外交风格让基辛格感到非常惊讶,更震惊于中国对分寸的掌控,一切似乎都是刚刚好,这让他对中国有了新的认知,并展示出了浓厚的兴趣。

他将在中国的所见所闻全部告诉了尼克松,并且大力促进中美关系正常化,他能够感受到中国的发展将会远超他们的想象。

此后,他更是多次访问中国,想要对中国进行更加深刻的了解和学习,而随着他对中国了解的越多,中国的厚重历史就越是深深吸引着他,而在一次次接触中,他对中国的认知也在不断的刷新。

中国崛起之路

中国崛起之路在近代历史中,西方国家率先进行了工业革命,而那时的中国依旧处于封建社会,和世界的发展其实存在着很大的脱节。

以至于西方列强用坚船利炮打开中国的国门时,中国几乎是没有任何准备的面对了科技领先的西方诸国,在这样的情况下,中国并没有屈服,反而是想要反抗。

不过,这种反抗一开始西方列强并不放在心上,为了自身的利益,他们也愿意让一部分中国人去他们的国家留学,学习,他们理所应当的认为这些人就是他们未来的人才储备。

然而,这些人在学习到新思想后,首先想到的就是改变自己的国家,当时,清王朝的人口算是比较多的了,寻找救国之法的人也渐渐多了起来。

不过,落后不是一天形成的,救国之路也不可能一天就寻找到,为此,中国经历了一段黑暗又阵痛的日子,甚至背负着巨大的屈辱,即便如此,中国依旧没有放弃前行的道路。

在苦难和贫苦的日子里建立了新的政权,而在新中国成立后,留学于他国的学子一个又一个接着回国,或许回国的日子是苦难的,但他们愿意为自己的祖国,一个全新的祖国增添一份力量,让她迸发出足够的活力,从此扬帆起航。

其实,当时很多外国人都并不能理解这些人作为自身领域中的佼佼者,他们留在国外的待遇和生活显然会更好,可他们却依旧选择回到贫穷的祖国中去,从无到有去生产。

在这些人的努力和托举下,新中国没有的东西一样一样出现了,他们甚至未雨绸缪为国家留下了大批人才,比如钱学森,在他授课时,只要有学生没听懂,他就会不厌其烦再讲一遍,哪怕是很简单的问题。

就这样,在一代代人的努力下,我们看到了戈壁上原子弹爆炸的蘑菇云,不断进入太空执行任务的神舟系列,以及很多很多独属于中国的技术,我们已经从当年的落后一路追赶上来,甚至跑在了很多国家前面,成为当之无愧的大国。

美上将的问题而中国的发展美国自然也看在眼里,在苏联解体后,美国成为世界霸主,而中国的成长引起了美国的注意,甚至有了和美国齐头并进的趋势。

可美国一向都是“霸权主义”,因此将中国当成了“假想敌”,甚至多次对中国展开制裁,虽然有用,但是却并没有影响到中国的发展,反而在重压之下,中国的很多技术都再次突破,也是让人非常惊讶。

无论是特朗普的第一任期还是拜登执政时期,如何战胜中国都是美国人关心的课题之一,因此,在基辛格出现于人前时,美国上将才会忍不住问到:“基辛格先生,我们要如何才能够战胜中国?”

这是他们很多人的梦想,也许这很难,但他们需要一个为之努力的目标,或许在似不久后就能够实现。

面对这位上将的问题,基辛格低下头开始思索,过了一会儿才hi不紧不慢说道:

“今天,或许是我最后一次和大家探讨关于国方面的问题了,在我看来,只有美国国民的意志力和凝聚力超过中国时,美国才有战胜中国的可能,希望你们在座的精英可以好好揣摩。”

这番话让在场的人窃窃私语,但问问题的美上将却明白了基辛格的意思,毕竟美国内部的问题有多少他们都知道,例如两党不和,人种歧视问题等等,都会影响美国的凝聚力。

但是中国不一样,中国在面对危难时,乃至整个崛起的过程中,都展现出了超强的凝聚力,凭借这股凝聚力,即便是亡国灭种之危,中国依旧坚持能够继续反抗,保护自己的国家。

而基辛格这个答案可以说非常中肯了,也一针见血指出了两个国家的不同,但事实上,在当前局势下,中美两国谋求合作发展,实现双赢才是最好的局面。

信源:《百岁基辛格见证半世纪中美风云》——中国知网 作者:姜浩峰《论中国》——作者:基辛格