图片来源于网络

在中国革命的宏大叙事中,师生情谊往往被历史的波澜掩盖,但有这样一场情谊却穿越岁月,闪耀着独特的光芒。

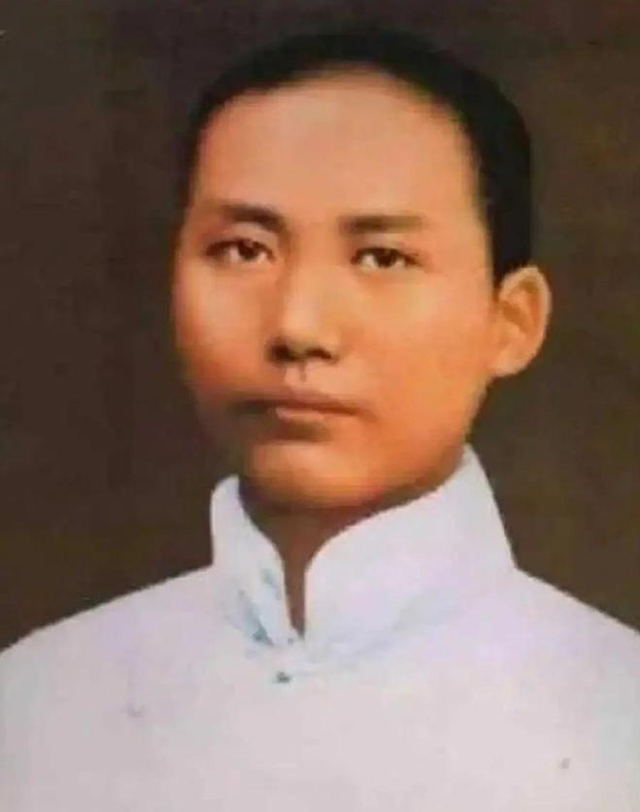

1912年,一位18岁的青年踏入湖南省第一中学,他的名字叫毛泽东,真正改变他命运的是校长符定一。

这位学贯中西的教育家,为何能独具慧眼,在众多学生中发现毛泽东的非凡才华?又是什么让符定一不惜动用一切资源,甘心冒着生命危险去保护这位学生?

图片来源于网络

在动荡的时代洪流中,他们的师生情谊如何超越了普通的师生关系,成为历史长河中不可磨灭的印记?

这段跨越时代的师生情谊,又为后来的中国革命埋下了怎样的伏笔?

知遇之恩1912年,毛泽东刚刚考入湖南省第一中学,年仅18岁,与众多怀揣梦想的少年不同,他的身上有种与生俱来的沉稳与远见。

这种气质并非来自于他的家庭背景,而是在他那颗渴求知识、洞察时代潮流的心中悄然生长,而这一切恰恰被符定一这位深知学问真谛的教育家敏锐地察觉到了。

符定一,时任湖南省第一中学校长,早年毕业于京师大学堂,学贯四书五经、掌握西方的先进思想,堪称学术界的翘楚。

在当时的湖南教育界,他是一位德高望重的人物,眼光锐利、胸怀宽广,能够看到不同年轻人的潜力,不为世俗所动,毛泽东因此成了他心中的那颗未被打磨的璞玉。

图片来源于网络

那年,毛泽东提交了一篇关于“民国成立、百端待理,教育与实业应以何为重”的试卷,文章如一股清流立即引起了符定一的注意。

因为他一向秉持严谨的教学态度,从不轻易对学生做出评价,但这篇文章却深深打动了他,全文立足现实、言辞铿锵,既有严谨的学术逻辑,又充满对时局的敏锐洞察。

整篇文章洋溢着一种博大而深邃的气息,显现出一个年轻人的非凡胆略与抱负,让符定一不禁惊叹,这样一位少年的思维与眼光,与许多成年人相比都显得异常出类拔萃。

图片来源于网络

为了进一步了解毛泽东的才华,符定一决定亲自考校这个学生,当他随意写下“论救国之道”的命题后,毛泽东立即拿起笔进入写作状态。

不到一个小时后,一篇长篇大作跃然纸上,符定一看着这些文字心中不禁感慨万千,这篇文章足以让他确信,眼前这个年轻人不仅是一个出色的学生,更是未来的革命家。

他没有再多说什么,默默下定决心,无论如何,毛泽东一定是值得培养的,随后郑重地将《御批通鉴辑览》交给他。

图片来源于网络

那一刻,毛泽东深知,自己已不仅仅是一名普通学生,他已经得到了导师的认可,自那时起,师生二人的命运开始紧密相连。

这段师生情谊如同一颗种子,在彼此的心中生根发芽,最终开花结果。

毛泽东在湖南省第一中学的日子并不长,这段时光却对他后来的思想深度与革命道路产生了至关重要的影响。

图片来源于网络

符定一不仅在学术上给予他无私的指导,更在生活中为这个怀才不遇的青年提供了极大的支持与鼓励。

在他的教导下,毛泽东逐渐形成了自己独立的思考方式,不再拘泥于传统的学术框架,反而开始追求更为深刻与广阔的理论体系。

随着毛泽东对知识的渴求不断加深,他的思考也越来越深刻,他开始关注农民、工人,关注国家的政治变革和社会改革,提出了一些独到的见解。

图片来源于网络

这一切,正是符定一所培养的目标——不仅要培养学生的知识,更要培养他们的责任感与社会使命感。

日子一天天过去,符定一看着这个青年一步步走向成熟,心中既有欣慰也有隐隐的担忧,他深知毛泽东的未来将充满风雨,但他更知道,这个青年必定会在历史舞台上留下绚烂的色彩。

舍命守护1925年,对于毛泽东来说是充满危险和挑战的一年,那时的他已经是湖南革命的风云人物,领导了反抗军阀赵恒惕的工人运动,带领长沙工人展开了声势浩大的罢工。

图片来源于网络

这一切,彻底激怒了赵恒惕,他将毛泽东列为重点追捕的目标,毛泽东的处境变得异常危险。

符定一得知毛泽东的处境后,立即做出了一个惊人的决定,他要用尽一切办法,保护自己心爱的学生,还是未来国家的栋梁。

当时,他动用自己的一切社会关系,只为尽快让毛泽东脱离湖南,前往安全的地方,尤其是时任湖南省政府秘书长的李秘书长,也就是他的表弟。

面对符定一的请求,李秘书长一开始显得有些犹豫。

图片来源于网络

“毛泽东是什么人,为什么您会为他如此冒险?”

“他是我的学生,也是未来可堪造就的大器之材,未来的成就必定会超越你我。”

此外,符定一亲自带着厚礼,一点一点打通那些关键人物的关系,以延缓赵恒惕的抓捕命令,最终成功地将毛泽东的逮捕令推迟了十多天。

随后,他开始抓紧时间安排毛泽东尽快离开湖南,前往广州等安全地方,避免被赵恒惕的势力捕捉到。

临行前,他默默地将所有积蓄交给了毛泽东,推了他一把,叮嘱道。

图片来源于网络

“你快走,湖南不能再呆了,赵恒惕已经开始追捕你了。”

这一别,便是数年之久。

师生荣光随着时间流逝,毛泽东的革命事业如同奔流的江河,逐渐汇聚起磅礴的力量,成为了中国历史上一股无法忽视的强大动力。

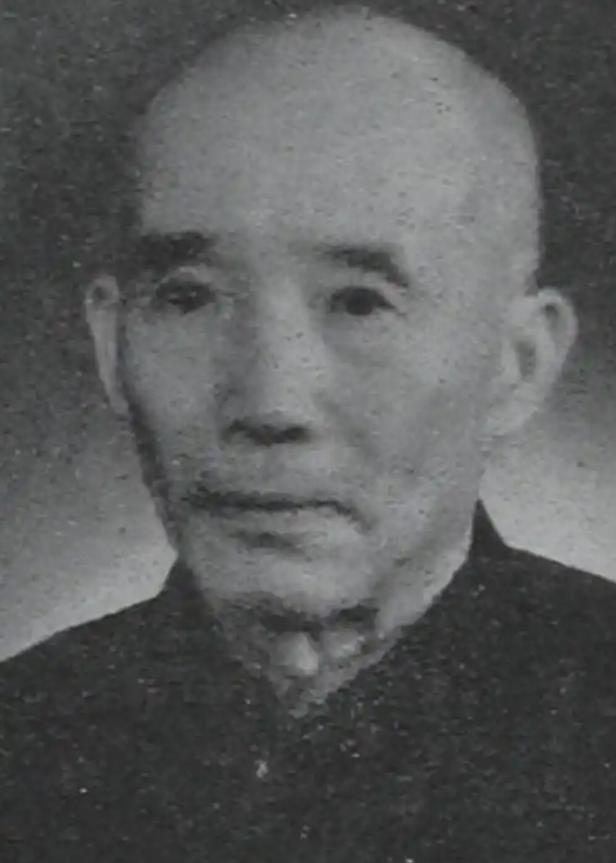

符定一虽然早已从前线的风云人物变成了一个深居简出的学者,但他与毛泽东之间那份深厚的师生情谊却从未改变。

图片来源于网络

新中国成立在即,毛主席终于实现了他在青年时期就深藏心底的理想,带领中国走向一个崭新的时代,符定一虽已年迈,却在历史的洪流中以另一种形式继续贡献着自己的智慧与力量。

毛主席深知,自己所取得的一切成就背后,离不开曾经为他引路的符定一,导师的学识与教诲早已深深植根于他的思想之中,成为人生路上的一盏明灯。

1949年,毛主席迎来了属于中国的伟大时刻,符定一也终于完成了自己的学术巨作《联绵字典》,是他多年学术生涯的心血结晶,凝聚了他对文字学的深刻理解和精湛的研究成果。

图片来源于网络

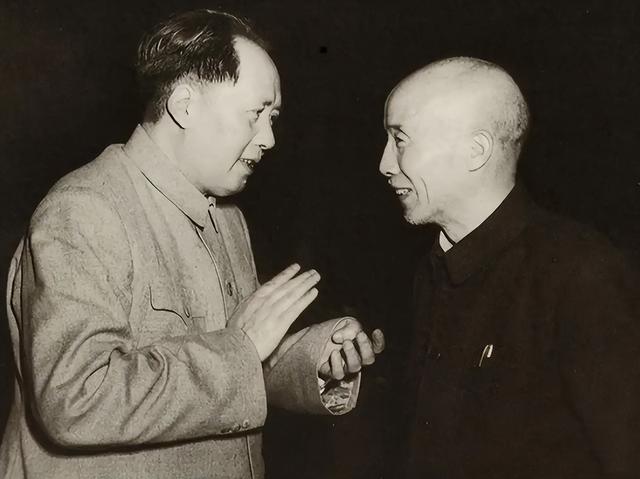

新中国成立不久后,毛主席特意召符定一来京作客,久别重逢的时刻,毛主席恭敬地向符定一行礼,亲自请符定一坐上了主位。

这一刻,毛主席不仅仅是革命领袖,更是一位感恩的弟子,深知如果没有符定一的慧眼识才和悉心教导,自己的人生轨迹可能会截然不同。

这次会面中,师生两人聊起了许多往事,回忆起那些岁月中的点滴,讨论过往的风云变幻以及中国未来的发展方向。

图片来源于网络

这一切都显示出了两人之间深厚的师生情谊,而这种情谊早已超越了师生关系,成为彼此心中最深的依赖与敬重。

毛主席非常了解符定一的品质与才华,也知道他并不是为了权力与荣光而奋斗,他并不在乎个人名利,只关心如何通过自己的知识为国家、为民族做出更大的贡献。

对于符定一来说,他的人生已经圆满,不仅培养出了毛主席这位改变历史的弟子,还通过自己的努力,将中国的文化瑰宝《联绵字典》这部传世之作奉献给了国家。

图片来源于网络

50年代,毛主席开始对中国的文史事业进行重新审视和规划,发现当时我国的文献研究存在许多空白和不足。

为了改变这一情况,毛主席特意为符定一的学术成就提供支持,让他担任中央文史馆馆长职务,也是对符定一毕生学术成就的高度认可,象征着他在新中国文化事业中的崇高地位。

难能可贵的是,尽管符定一在新中国历史上占据着重要位置,他却始终保持着一份谦卑与淡泊,不在意荣誉,反而专注于自己的学术研究与文化传承。

他的心中始终保持着对毛主席的深厚感恩,并将自己的所有成就视为对毛主席的最深敬意。

图片来源于网络

1958年,符定一因病去世,享年81岁。

在他的葬礼上,毛主席亲自派人送上花圈,并在悼词中对符定一的学识与贡献给予了高度评价。

“符定一先生是我们工作中的一面明镜,他为我们作出了巨大的贡献。”

毛主席深知,符定一的离世标志着一个时代的结束,但他的精神与学问,永远会在中国的历史上留下深刻的印记。

如今回首,符定一的一生虽然没有像毛主席那样轰轰烈烈地改变世界,但他所做的每一件事都深深影响了毛主席,也深深影响了新中国的文化事业。

图片来源于网络

他的学问、他的精神像一颗永不熄灭的火种,始终照亮着中国革命的道路,毛主席的成功不仅仅是个人的辉煌,也是符定一无私奉献、谆谆教诲的结果。

这段师生情谊,将永远镌刻在中国革命的历史长河中。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!