各位吃瓜群众最近是不是被TVB的"强推之耻"古佩玲刷屏了?这位自带神秘buff的24岁小花,用四年时间完成了从选美季军到当家花旦的逆袭之路。但与其说是励志故事,不如说这场造星运动正在成为检验观众忍耐力的"压力测试"。

让我们把时钟拨回2019年香港小姐竞选现场。当19岁的古佩玲以"空降兵"身份摘得季军时,观众席的嘘声几乎盖过了掌声。这个赛前从未亮相海选的青涩少女,硬是在决赛夜上演了现实版"灰姑娘"戏码。更魔幻的是,赛后媒体曝光的选手背景调查显示:这位新晋港姐的父亲被传是内地某上市公司董事,家族产业涉及影视投资多个领域。

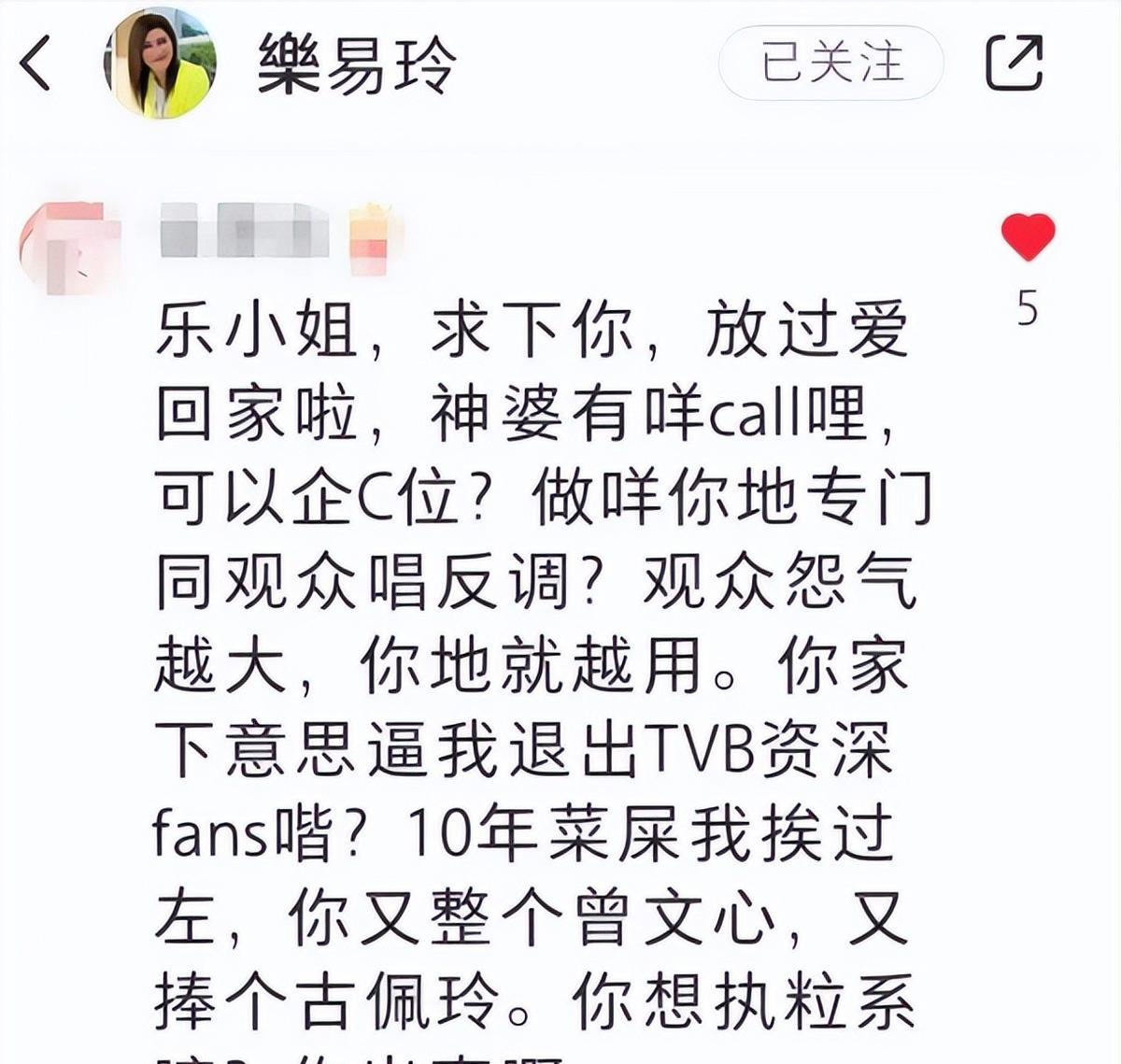

如今回看这场选美,俨然成为资本游戏的预演。古佩玲的星途轨迹完美印证了"资源到位,素人变顶流"的娱乐圈潜规则。在《爱回家之开心速递》剧组,我们看到编剧团队为捧新人竟不惜魔改剧本——原本的家长里短剧,硬生生转型成"神婆升职记"。这种"带资进组"式的创作,让老戏骨沦为背景板,剧情逻辑全面崩坏,堪称影视工业化时代的黑色幽默。

当我们把古佩玲事件置于更宏大的行业背景下观察,会发现这不过是冰山一角。根据《2023年中国娱乐产业白皮书》显示,资本介入新人培养的比例从五年前的37%飙升至68%,"资源型艺人"正在重塑行业生态。这种新型造星模式正在制造着令人不安的行业悖论:

1. 数据泡沫下的虚假繁荣:某视频平台2024年Q1数据显示,古佩玲主演剧集的播放量中有42%来自"僵尸账号",点赞互动率的机器水军占比高达67%。这种数据造假形成的"人气幻觉",正在掏空内容创作的根基。

2. 人才梯队的结构性断层:TVB内部流出的艺人培养预算显示,近三年新人培训经费的78%集中在5位"重点培养对象"身上。这种"押宝式"投入导致绿叶演员生存空间被挤压,曾经辉煌的港剧黄金配角时代一去不返。

3. 创作自主权的全面沦陷:知名编剧陈十三在某次行业论坛透露,现在剧本创作要经历"资方修改-艺人团队修改-平台修改"的三重阉割。他无奈表示:"有时候拿到终稿,发现自己最初的故事核心理念已经荡然无存。"

这种现象在东亚娱乐圈并非孤例。韩国CJ娱乐2023年的财报显示,其新人出道企划中68%与财阀家族存在关联;日本杰尼斯事务所改革后曝光的内部文件证实,资源倾斜度与艺人家庭背景呈显著正相关。这种全球性的资本异化,正在将娱乐圈变成"拼爹游戏"的修罗场。

面对愈演愈烈的"强推之耻",观众不再是沉默的羔羊。B站UP主"港剧研究所"发起的万人问卷调查显示:92%的观众表示会因"资源咖"过多而弃剧,87%认为资本干预正在摧毁港剧特色。这种觉醒催生了新型的"观众维权运动":

1. 弹幕文化的抵抗艺术:在古佩玲主演的《法证先锋6》中,"AI演技""关系户滚出"等弹幕覆盖率高达屏幕面积的43%,平台不得不启用"弹幕清洗"功能。这种数字时代的集体抗议,形成了独特的文化景观。

2. 数据打假联盟的兴起:由清华计算机系团队开发的"水军识别插件",能实时监测社交媒体数据的异常波动。该工具在古佩玲新剧宣传期间,成功识别出81%的虚假互动账号,相关报告直接导致该剧豆瓣评分暴跌至3.2。

3. 怀旧经济的逆势崛起:TVB经典剧集《金枝欲孽》4K修复版在埋堆堆APP上线三天即突破500万播放量,老剧《创世纪》的讨论热度是同期新剧的3倍。这种"用脚投票"的市场选择,给从业者敲响了警钟。

值得关注的是,行业内部的自救行动也在同步展开。香港演艺学院2024年启动的"新星计划",通过区块链技术实现培养经费的透明化分配;爱奇艺推出的"创作人保障基金",为独立编剧提供对抗资本干预的"风险准备金"。这些创新机制或许能为困局中的娱乐圈撕开一道曙光。

在古佩玲现象引发的行业地震中,我们同样能看到破茧重生的希望。Netflix与TVB合作的《东方华尔街2》,尝试采用"演技考核准入制",所有演员必须通过第三方机构的专业评估;优酷推出的"观众制片人"制度,让VIP会员直接参与选角决策。这些探索虽显稚嫩,却为行业改革提供了宝贵样本。

更令人振奋的是,新生代创作者开始寻找突围路径。95后导演林家栋的独立短片《灯光之外》,全部启用无名演员,却在柏林短片节斩获评审团大奖。他在获奖感言中说道:"当我们停止追逐流量幻影,真正的艺术生命力才会萌芽。"

这种行业自净能力在新技术赋能下正在增强。由香港科技大学研发的"AI编剧助理",能实时监测剧本的角色戏份平衡度;阿里巴巴文娱推出的"云片场"平台,通过智能合约确保创作团队的决策主导权。这些技术手段或许能构筑起抵御资本侵蚀的数字防线。

站在古佩玲现象这个多棱镜前,我们看到的不仅是某个艺人的争议轨迹,更是整个娱乐产业在资本洪流中的艰难跋涉。当造星机器碾压艺术规律,当数据泡沫遮蔽真实需求,我们需要清醒认识到:观众从来不是任人摆布的提线木偶,市场最终会给真正的好内容留下位置。

或许该问问自己:当我们吐槽"资源咖"时,在短视频平台刷爱豆物料的是不是同一批人?当我们痛斥资本操控时,为流量明星买单的是不是同样这群观众?这种集体无意识的矛盾心态,恰恰揭示了娱乐产业转型的复杂面相。

未来的娱乐圈,注定要在资本与艺术的拉锯中寻找平衡点。而作为观众的我们,每一次点击、每一条评论、每一张票根,都在参与书写这个时代的娱乐史。当古佩玲们继续在镁光灯下起舞时,或许更值得思考的是:我们究竟想要怎样的娱乐未