在军事战略领域,“难入侵”并非单纯由军力排名决定,而是地理、地缘、国防体系与战略纵深的综合体现。近期热议的“全球最难入侵三国”榜单中,美国、中国、蒙古赫然在列,传统军事强国俄罗斯却意外落榜。这一反差背后,隐藏着怎样的地缘密码与军事逻辑?

美国:海洋屏障与全球军事霸权的双重护盾

地理优势:天然“孤岛”效应:美国东西两侧被大西洋与太平洋环绕,形成天然防御屏障。任何大规模入侵需跨越海洋,而美军凭借全球最强的海军(11艘核动力航母)与空军(F-22、F-35等五代机),可对来敌实施远洋拦截。经济与科技霸权:美国军费常年占全球总额40%以上,支撑其军事技术领先地位。从卫星监控到网络战,从核威慑到无人机蜂群,美国几乎垄断了现代战争的“规则制定权”。邻国威胁真空:加拿大与墨西哥的军事实力难以构成威胁,北美大陆的稳定使美国无需担忧陆上边境冲突,专注发展“全球打击能力”。

中国:战略纵深与军事崛起的“东方长城”

地理纵深:以空间换时间的终极防御:中国960万平方公里的国土,从青藏高原到东南沿海,地形复杂多样。历史上,抗日战争已证明其纵深优势——即便局部失守,广袤内陆仍能支撑持久战。军事现代化跃进:东风系列导弹、歼-20隐身战机、航母战斗群等装备,标志着中国从“国土防御”向“区域拒止”转型。2025年,中国军力已稳居全球前三,并形成核常兼备的威慑体系。经济与工业韧性:作为世界第二大经济体,中国拥有完整的军工产业链与战时动员能力。即便面临封锁,其内循环经济仍可维持国防需求。

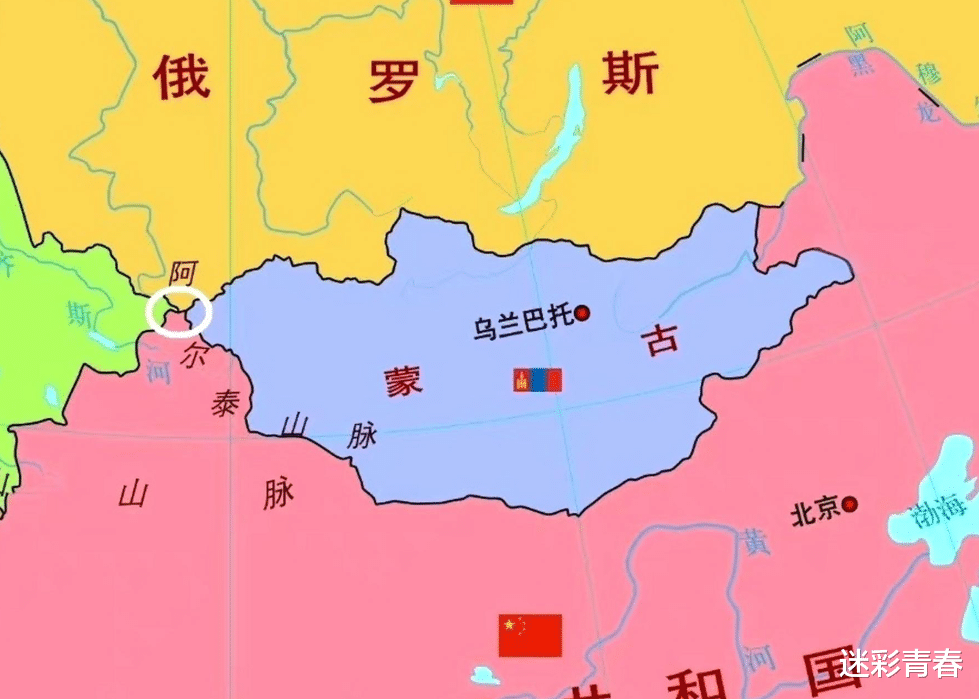

蒙古:中俄夹缝中的“地缘安全屋”

绝对缓冲区属性:蒙古被中俄完全包围,任何入侵必先突破两国领土。而中俄绝不会允许第三方势力染指这一战略腹地,形成天然的“地缘防火墙”。经济依赖下的被动安全:蒙古80%的出口依赖中国,能源与交通命脉受中俄控制。这种深度捆绑使其成为中俄“非军事化屏障”——入侵蒙古等于同时挑战两大国核心利益。国际博弈的“隐形护城河”:尽管美国推行“第三邻国”战略,试图拉拢蒙古,但其地缘现实决定蒙古无法脱离中俄影响。美蒙军事合作(如维和演习)更多是象征性姿态,难以撼动根本格局。

俄罗斯为何落榜?战争消耗与地缘困局

乌克兰战争拖累防御体系:俄乌冲突持续至2025年,俄军主力深陷东欧战场。ISW报告显示,俄军频繁使用高成本导弹与无人机,暴露出常规军备库存不足与后勤压力。地缘环境恶化:与北约东扩直接接壤,波罗的海、黑海方向面临多重威胁。相比美国的东西双洋、中国的中俄蒙三角,俄罗斯的陆上边境线过长且防御薄弱。经济制裁削弱长期战力:西方制裁导致俄军工产业链断裂,T-14坦克等新装备量产停滞。2024年RAND报告指出,俄军现代化进程已落后中美10年以上。

结语:安全密码的启示

“最难入侵”的本质,是地理、国力与战略智慧的融合。美国靠海洋与霸权,中国靠纵深与崛起,蒙古靠地缘“借势”,而俄罗斯因过度扩张陷入战略透支。未来,随着太空与网络战兴起,“防御”的定义或将改写,但地缘铁三角的启示永恒:真正的安全,永远建立在自知与克制之上。