在中国的历史文化中,古人把很多的语言浓缩成了经书,无论是《易经》、《道德经》还是《黄帝内经》,我们想要学习这些内容,就必须通过很多书籍去翻查这些写书的人,才有可能更好的理解这些浓缩的文字,例如,有学习道德经,就必须了解道德经的作者——老子。和老子类似的人有很多,例如大家熟悉的徐福、西施等。

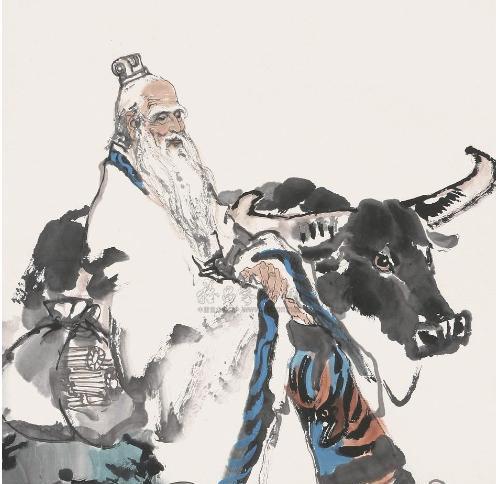

老子,道家学派影响最大的人。一部《道德经》,洋洋洒洒五千言,概括天地、人生、万物无所不涉及的超级经典,虽然是作为道家的首推经典,不但整个道家学派中具有很高的地位,在中国传统文化经典中也有较高地位。

史书中关于作者老子的记载则少之又少,更多的是关于他在函谷关受到尹喜的崇拜及死缠烂打之下留下了《老子五千言》,之后西出函谷无消息,后世在拜读《道德经》时候结合众多人提出了种种设想,老子何许人也,应该是成仙了,更应该是成佛了,就算是他胯下的那头青牛,也给它安排了很多角色。

作为百位历史名人的老子,在道教被创立后,被追称为道家学派的始祖,出生在陈国苦县,曾在周朝担任史官,以渊博的学识而闻名于当世,提倡遵循无为治世,然而当时周天子不但不解其义,反而使当时的百姓生活于战乱之中,罢官而出。

关于老子为何离开中原,也众说纷纭,比较有说服力的是腐朽的周王朝,礼崩乐坏,老子不忍心看到民不聊生,尤其是看到“王子朝之乱”,作为姬性的后人老子,决定西出中原。

方士徐福的消失就显得更有阴谋色彩。伟大的始皇帝统一六国以后,计划一统天下,但是由于人的寿命有限,就计划寻找所谓的仙丹,当时在民间很有名气的徐福就被请到了咸阳城,作为方士的徐福肯定知道仙丹不可求,而皇帝是更不可得罪。

在折腾了几个月之后想出来一个绝密的逃跑计划,带着3000童男童女出海东行,以找仙丹之名,合理合规的离开了是始皇帝的控制范围,至于出去之后到底去了哪里,后面依旧无明确记载,有人猜测说去了日本,但是现在日本人的文化及传承习惯,没有一点中国文化气息的影子。

从结局上看,徐福离开中原肯定不是偶然的,即为民间方士高手,当然深知炼丹之事可为而不可能有结果,继续留在中原,等待他的可能是死刑,也可能是肉刑,为了祈福及其家族的安全,走是唯一的上策,带着先进的技术,到海上闯荡一番也许还有机缘生活。

沉鱼落雁的西施,最后到底去了哪里,不仅让史官们着急,而且被很多人臆想。西施,作为男尊女卑封建时代的策反工具,相识于范蠡、师承于范蠡,也倾心于范蠡。

出生于卖柴家庭的西施,因战国的一场政治权谋而留名于世,范蠡为了将其培养为可以迷惑夫差的人,经过三年有余的培养,在多种计谋的配合下,成功的被吴王夫差接纳并宠爱,然而这个“祸国殃民”的女子,最后结局却让人猜测。

沉鱼落雁的沉,大概能够解释西施的去处,历史书上有很多关于西施具体沉法的描述,最终的结果都是死于江中,例如有说应愧疚自缢而成江的,也有说范蠡离开朝廷以后,追随范蠡归隐太湖。

也有说被范蠡沉于湖中,还说被吴人沉于江中,被勾践成于湖中何必越后沉于江中,遗憾的是这些都是传说。即使东坡城写道:五湖问道……乃携西子,但在最后出土的范蠡墓遗物考证,并无此记载。

其实之所以消失的真正原因并不是因为后人无记载,而是因为作为范蠡策反的工具,再加上本身就是在男尊女卑的封建时代,无论是范蠡还是勾践,他们更多关心的是结果,而不会去真正关心作为工具的西施的具体生活。

作为亦师亦友的范蠡,仅将其作为工具,即使有人关心也大多因为其美艳,这样的名角在当时最后也很大可能沦为官家或富家子弟的玩具,大概最后因花容月败而死在某个无人知道的角落,而更多的可能是死于非命,让人无法记载。

每一个人都会消失在历史的长河里,或有记载或无记载,或让人猜测或让人臆想,历史的车轮不会因为某个人而停止前进。

我吃斋

如果能找到孙悟空,应该也就能找到这些人!