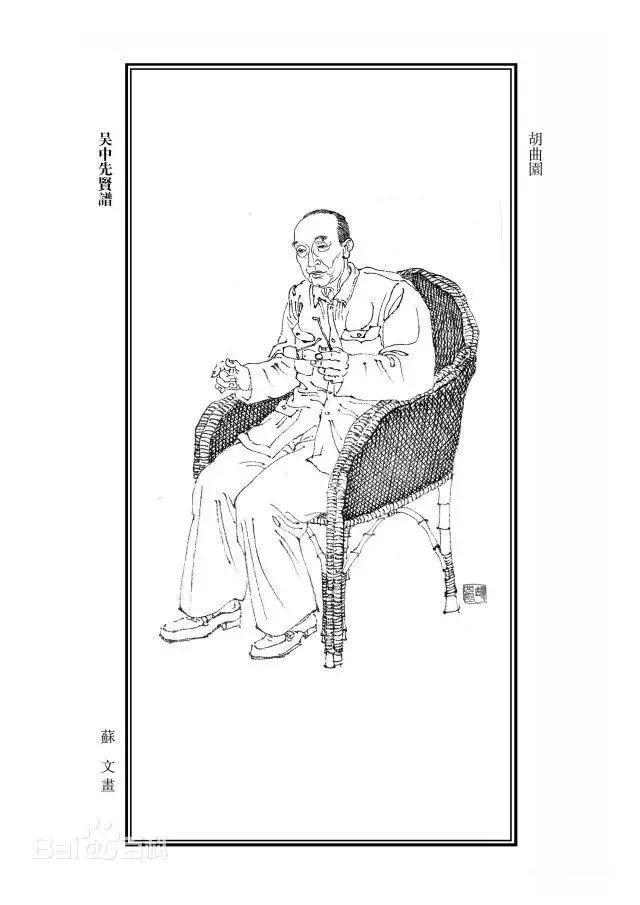

胡曲园(1905-1993),原名胡庭芳,湖北江陵人,马克思主义哲学家。1927年加入中国共产党,1930年毕业于北京大学文学院。1946年起任复旦大学哲学教授,1949年兼任复旦大学校务委员会秘书长和法学院院长,1956年至1986年任哲学系主任。主要著作有《形式逻辑》和《胡曲园哲学论集》等。

寻求救国救民的真理

艰难成长,立志报国

胡曲园4岁丧父,家境十分艰难,主要靠母亲和祖母耕种几亩薄地维持生计。1917年,胡曲园全家随叔叔胡鄂公迁居北京,他考入北京正志中学读书。政局的动荡,官场的黑暗,使少年胡曲园开始明白造成民不聊生的症结所在,朦胧地觉察到国家政治的腐败。以巴黎和会为导火线的五四爱国运动的爆发,更使他受到启蒙思想的熏陶,遂立下了献身于改造国家、社会的志向。由于五四运动中参加了示威游行,他被学校开除。这使他更加看清了军阀政府的反动本质,进一步坚定了救国救民的志向。随后,胡曲园转入北京第四中学,于1924年考上北京大学文学院德国文学系,他想以文艺为武器推动中国的社会改革和进步。

坚定信仰,执着奋斗

北京大学是五四时期新思想新文化的摇篮。当时,陈独秀、李大钊、鲁迅等都在北京任教,学校的民主空气很浓,学术活动十分活跃。胡曲园经人介绍,参加了湖北同乡改进社,该社实际上是共产党领导的外围组织,他在听了李大钊讲授的唯物史观课程后,对哲学逐渐产生了浓厚的兴趣,决定由文学专业转向哲学专业。1927年4月,李大钊惨遭军阀张作霖杀害。这一事件进一步激起胡曲园学习、研究马克思主义哲学的热情与决心,同时也使他清醒地意识到,只有马克思主义才能救中国,只有共产党才能救中国。就在这一年,胡曲园加入了中国共产党。同年年底,他被反动当局通缉,被迫去日本避难。

在日本期间,他先在东京补日语,后到京都与几个留日学生组织了哲学讨论会,并阅读了日本的马克思主义哲学理论家河上肇、永田广志等人的著作,从而开阔了研究的视野,为日后运用马克思主义哲学研究中国问题积累了经验。1928年6月发生皇姑屯事件,张作霖被炸死。胡曲园返回国内,继续在北大就读,担任地下党的党小组长。1930年4月,北京地下党为了纪念“五一”国际劳动节,组织了一次游行示威,胡曲园与未婚妻陈珪如一起被捕,他被关了半年多,出狱后刚好赶上北大的毕业考试补考,从而完成了求学生涯。这年年底,胡曲园偕陈珪如来到上海。

翻译原著,传播马哲

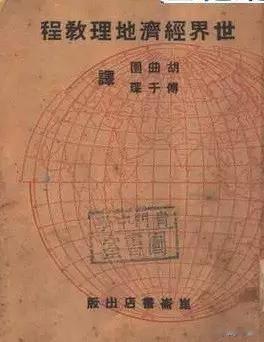

初到上海时,胡曲园曾在熊得山先生主办的昆仑书店工作,他在心弦书店出版过一本海涅的《抒情诗》译本。1932年,受李达委托,他与陈珪如一起翻译出版了苏联列昂节夫的《政治经济学教程》一书。

1935年前后,他参加了地下党组织的哲学研究小组,成员有艾思奇、沈志远、柳湜、任白戈、陈楚云、胡绳、陈珪如等。那时,艾思奇正在写《大众哲学》一书,每写成一篇,总要拿到小组里征求意见,然后修改定稿。这一时期,艾思奇和胡曲园夫妇交往甚多,常常在一起探讨哲学问题,他们为哲学的大众化,为马克思主义哲学在中国的传播,做出了显著成绩。

践履笃行的“民主教授”

以笔为枪,唤醒民众

在抗日救国这个关系中国命运、民族存亡的历史时刻,胡曲园教授作为一名忠实的爱国主义者、马克思主义哲学家,满怀对国家、民族的深情,写了一系列哲学文章。他经常用“天放”的笔名在上海一些刊物上发表“哲学讲话”、“新启蒙运动”等各类文章。1940年,胡曲园主编《哲学杂志》,并撰写了《论建立“民族哲学”的问题》《悼蔡元培先生》等文章在该刊第一、二期上发表。这些文章旨在维护民族的尊严、民族的独立解放和中华民族的优秀文化传统,唤醒人民的民族自觉,坚持反奴役、反愚昧的民主科学精神,激励人民奋起抗击日本帝国主义的侵略。

抗战胜利后,中国人民又一次面临历史性的抉择。胡曲园在《周报》《中国建设》等刊物上,运用马克思主义哲学原理,研究和尝试解决中国的问题,陆续发表了《道自由思想之路》《今后的文化任务》《辛亥革命的成功与失败》《中国思想的传统特征》《论个人主义》《论偶像》《中山先生的知难行易说》《中国思想的传统缺陷》等文章。

保护学生,争取和平

1937年起,胡曲园在上海法政学院讲授哲学概论,开始了他的教学生涯。他热情支持学生的爱国进步运动,并以马克思主义的思想理论影响和武装他们,即使在严酷、黑暗的政治迫害环境下,他也没有停止过对进步学生的爱国民主运动的声援。他还参加了由张志让、沈体兰、周予同、蔡尚思等人发起组织的“上海大教联”,积极投入反内战、反迫害、争取和平民主的斗争,因而被学生们称誉为“民主教授”。

学以渐博而相通

服务复旦,创建哲学系

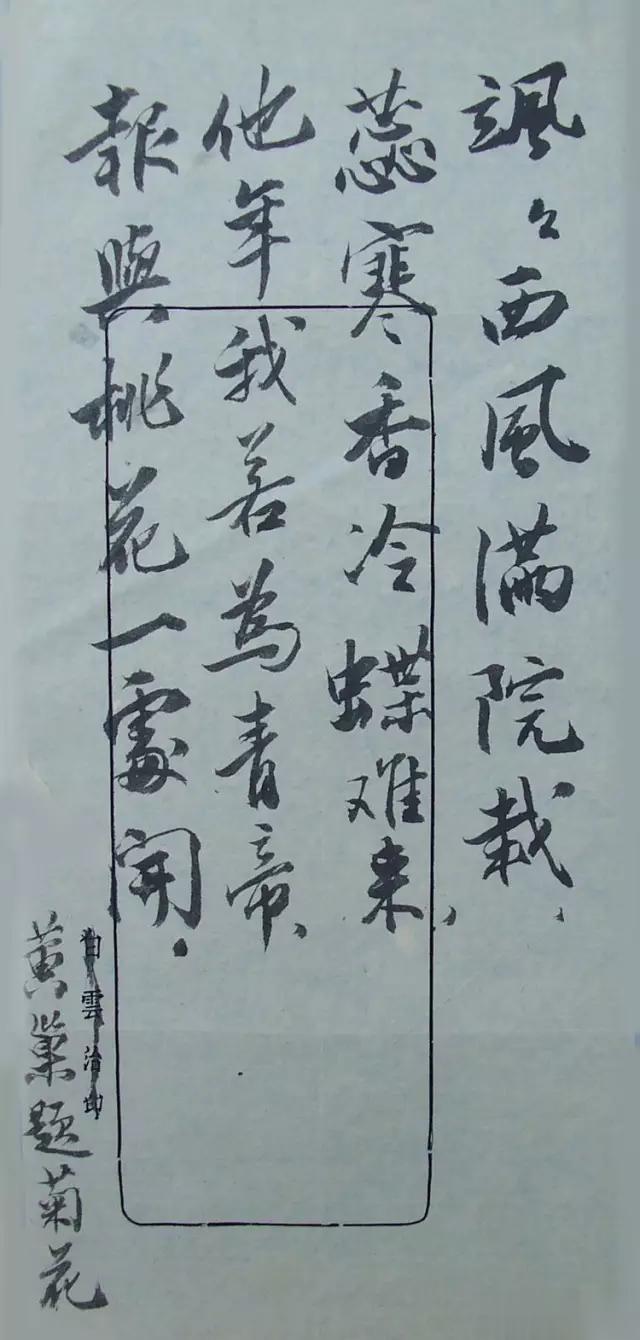

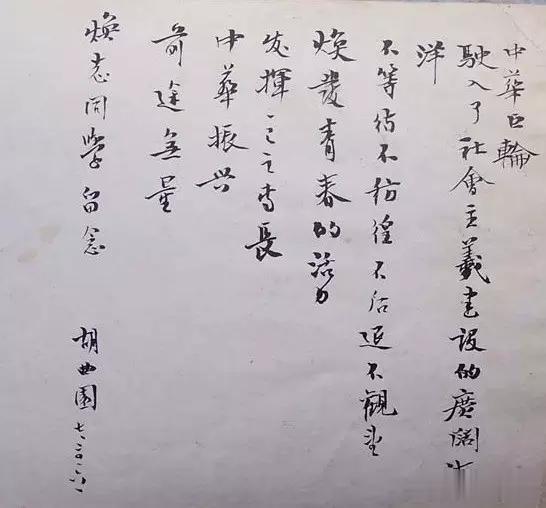

“心以积疑而起悟,学以渐博而相通。”这是胡曲园教授82岁时赠给一位青年教师的题词,录的是张居正的名句,这其实也是胡曲园教授一生勤于思索的写照。他认为,哲学对民族和国家来说,其重要性不是工具性知识的传授,而是帮助解决立场、观点、方法问题。为此,他特别重视思想解放,拒绝教条主义,倡导理论联系实际,主张学术自由探讨。

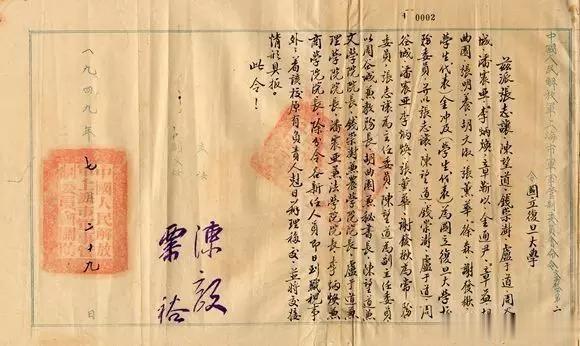

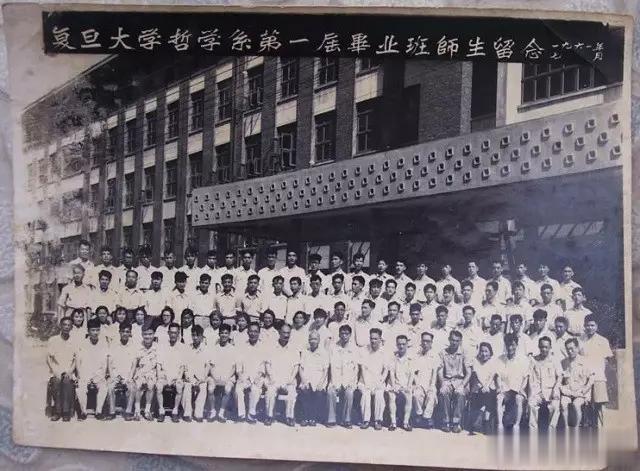

上海解放后,胡曲园教授担任复旦大学校务委员会委员、秘书长兼法学院院长。1955年,为适应全国哲学教学、研究和宣传的新形势,根据国家和学校的安排,胡曲园教授等开始筹建哲学系,当时复旦大学校长顾问、莫斯科大学哲学系副主任柯希切夫教授也积极协助。1956年复旦大学哲学系正式成立,胡曲园任首任系主任。

1949年7月陈毅、粟裕签署军管会命令,任命包含胡曲园在内的17人为国立复旦大学校务委员

哲学系原系主任胡景钟在回忆胡曲园先生时说道:“首任系主任胡曲园先生在世时经常告诫我们:要经得起寂寞,要沉下去做学问。文科的学问要靠积累,要像堆大山一样垒起来,这样才能从中悟出真理。办好哲学系,要从实际出发。建系初,胡曲园先生就指出不要全盘照搬苏联莫斯科大学哲学系的模式。这在当时是难能可贵的。他重视学科的长远建设,在1964到1965年间延聘外校教授来讲授宗教课时,他指定两位研究生去随堂听课,希望他们以后把这门课接过来。哲学学院今天以“守护思想,引领时代”作为院训,能成为全国哲学院系中有一定知名度的院系,这与胡老的办学思想的指引是分不开的。”

尊崇学术,桃李满园

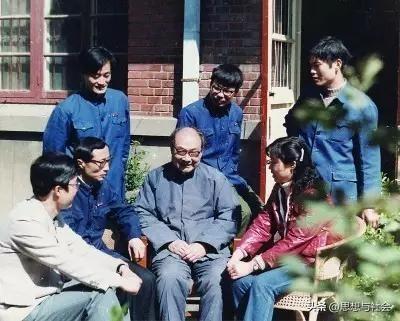

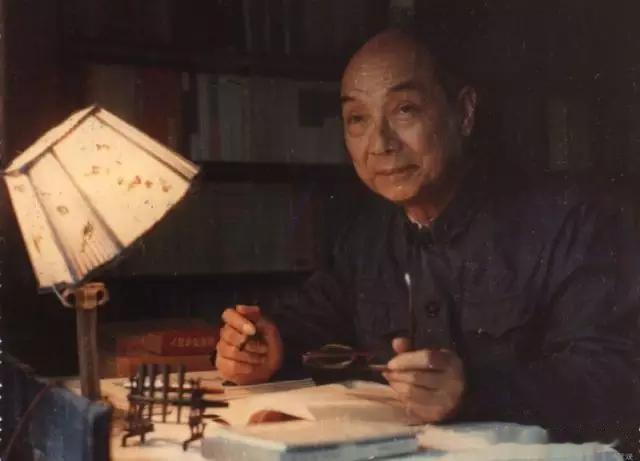

在担任复旦哲学系主任的三十年时间里,胡曲园并没有停止在教学园地里辛勤耕耘。他先后为本科生、硕士生、博土生开设多门课程。他培养的学生, 有不少已成为哲学理论战线上的精英。

他从上世纪30年代起就致力于多个哲学社会科学领域研究,学识广博、视野开阔,先后讲授过中国哲学史、外国哲学史、马克思主义哲学原著、马克思主义哲学原理等。胡曲园上课的时候常常不拿讲稿就只拿一本书,就能深入浅出讲叙,而且他不受苏联版教科书约束,和中西哲学史、科学与社会实际结合一体来讲原理,相当深刻又生动。胡曲园不仅教学好,给学生感觉他的人格魅力也很强。很多学生都表示,从胡曲园等复旦哲学系老一辈学者身上,看到的是他们对学术的追求、对真理的坚守、对学生的关爱。他们的名字将永载史册,激励一代代学子不懈探索、勇攀高峰。

参考资料:

金邦秋:求真求是的一代哲人——忆胡曲园教授,复旦名师剪影(综合卷),上海:复旦大学出版社,2013.11。

何锡蓉主编. 新中国哲学的历程. 上海:学林出版社, 2012.04.

燕爽主编. 复旦改变人生 近思录. 上海:复旦大学出版社, 2005.09

姚介厚.复旦大学哲学学院(系)60周年纪念——从学治学沐师恩.文汇报2016.6.24

胡景钟等.哲学与时代担当——写在复旦哲学系建系(院)60周年. 文汇报 2016.10.21