【前言】

2010年,有个挺让人难过的消息,毛泽民同志的妻子朱旦华走了。她不光是某个人的夫人那么简单,她还是咱们党里一位响当当的革命者。

她走的那天,江西省委公布了一份据说是朱旦华女士写的遗嘱。这份遗嘱公之于众,听到的人都深受感动。

这遗嘱里到底说了些啥,她到底是个啥样的女人呢?

【与毛泽民相识于新疆】

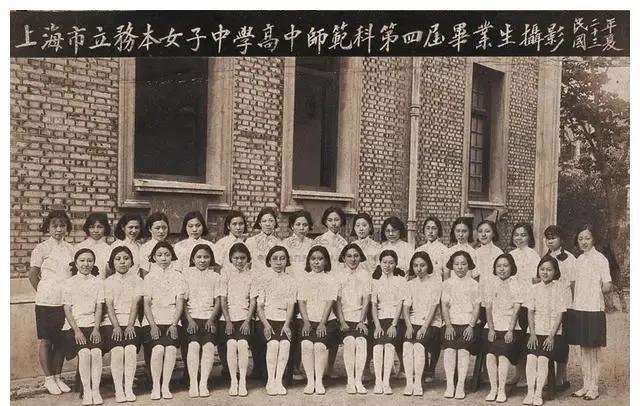

朱旦华,1911年在浙江出生,家里头日子过得挺苦。为了谋生,朱旦华只能边打工边上学。到了中学那会儿,她开始接触到一些先进的思想,主动跟共产党员搭上线,表达了想要去延安的意愿。

1937年那会儿,她踏上了去延安的路,进了陕北公学开始念书。一毕业,她就被派到了新疆。到了新疆的女子中学教书后,她特别卖力地传扬革命的道理,还有抗日救国的运动,真是个充满活力、满腔热血的革命女青年。

她和毛泽民能够认识,全都是因为他们的办事处主任邓发从中搭的桥。那天,邓发找到她,开口就说:“今天咱们不谈工作了,来聊聊生活上的事儿。”

朱旦华看着邓华,一脸茫然。邓发哈哈一笑,对她说:“小朱啊,你是不是快二十六七岁了?有对象没?”朱旦华刚要开口,邓发就急着往下说:“我给你介绍个人,你肯定见过,就是周厅长,周彬。”

其实,朱旦华对这个人也有印象,记得在不久前的会议上,自己还赞同了他的提议。邓发觉得,这就是他俩挺有默契的表现。

接着,邓发就透露说,周斌其实就是毛泽东的亲弟弟毛泽民,周彬只是他用的假名。朱旦华一听,心里头不由得一惊,敢情他就是毛主席的弟弟啊,难怪当初第一眼见到他,就感觉他身上带着一股什么都不怕的气魄。

随后,邓发便道:“周厅长身体状况不佳,还总是加班加点地忙,他那儿确实得有个靠得住的人帮忙。”

朱旦华心里已经有了数,琢磨了一会儿,后来在邓发的张罗下,她又跟毛泽民碰了头。毛泽民对她印象特别好,心想要不是在那次会议上朱旦华力挺自己,场面可能就得尴尬了。

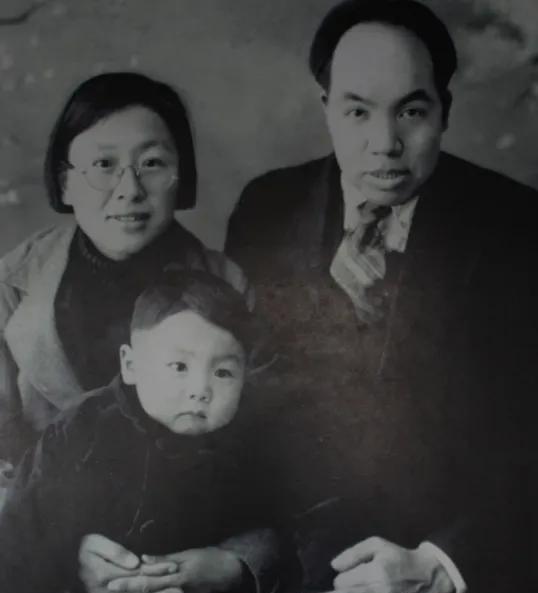

1940年那会儿,毛泽民和朱旦华两个人成了家,后来他们有了个儿子。毛泽民给儿子起了个名儿,叫“远新”。他解释说:“咱们韶山毛家,到我这一辈儿,名字里都带个‘泽’字,到了孩子们这一辈,就该用‘远’字了。”

【朱旦华的坚守】

但是,好景不长,到了1941年,蒋介石用利益诱惑盛世才,盛世才心思动摇,最后干脆倒戈相向。

盛世才跟了蒋介石后,没事找事,搞了个“暴动阴谋”,随便安了个罪名,就把陈潭秋、毛泽民他们给抓了。

在牢房里,毛泽民遭受了各种严酷的折磨,但他坚决否认了敌人编造的那些假话。可惜,他最终还是没能躲过盛世才的毒手,盛世才无情地把包括毛泽民在内的那一行人给杀害了。

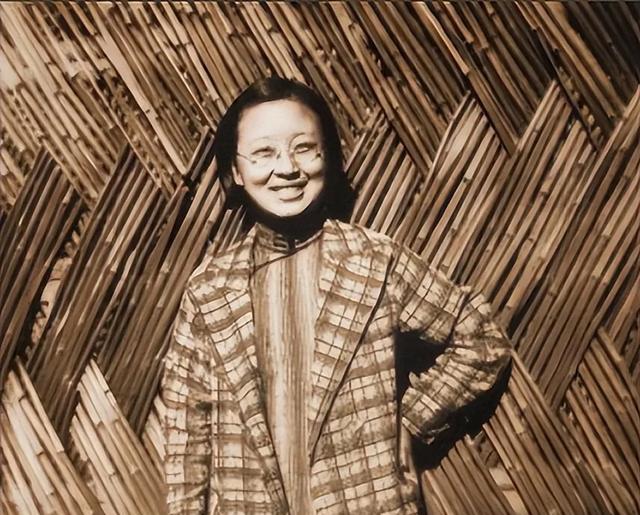

朱旦华,这位勇敢的女性,作为毛泽民的家属,在动荡的年代里经历了无数磨难。她和年幼的儿子不幸落入敌人的魔掌,被无情地关押在了第四监狱中。在那阴暗潮湿的牢房里,朱旦华没有选择屈服,而是勇敢地站了出来,主动承担起带领大家抗争的重任。她以坚定的信念和无私的奉献精神,成为了女牢党组织的负责人。在那个艰难的环境中,朱旦华不仅要照顾自己幼小的儿子,还要组织并激励其他受难者,共同面对未知的恐惧和绝望。她的勇气和智慧,在那个黑暗的时刻闪耀出了耀眼的光芒,为狱中的姐妹们带来了希望和力量。

在监狱的时光里,朱旦华从未低头。身为革命战士、共产党的一员,她当时能做的就是擦干眼泪,鼓起勇气。因此,朱旦华创作了许多诗篇来激励大家。

1945年的时候,朱旦华听到了毛泽民被杀害的事儿,心里头跟被刀割一样疼。但她知道自己不能垮掉,因为身边还有很多人指望着她,她得挺住,绝对不能低头。

抗战结束后,新疆的三个地区老百姓闹了起来,都喊着要“把被关的八路军全都放了”。蒋介石呢,他派张治中去新疆,说是要去谈谈这事儿。

走的时候,周恩来私下里找到了张治中,悄悄告诉他务必要打听出共产党人被关的地方。与此同时,朱旦华也是豁出去了,不顾个人安危,把那份关押名单完完整整地偷偷送了出去。

在重庆和谈那会儿,周恩来拿着那份人员名单去找蒋介石,要求他放人。张治中也帮了大忙,让这事儿顺利解决了。说起来,那时候张治中和周恩来已经是铁哥们儿了。

最终,多亏了党的全力救援,活着的人都平平安安回到了延安。但遗憾的是,毛泽民他们却再也回不来了。朱旦华心里明白,这笔用生命换来的债,迟早得向他们讨个说法!

1949年那会儿,朱旦华碰见了老朋友方志纯,他们之前在新疆就挺熟的。后来,方志纯的妻子娄曼文跟她一起被关进了女牢。娄曼文在里面生了个女儿,可惜后来得了癌症,人就没了。那段时间,都是朱旦华在帮忙照顾。

过了好多年,朱旦华又碰到了老朋友,心里头那个激动啊,真是说不上来。没多久,妇联的那些姐妹们就开始张罗着,想给他们俩牵牵线,意思是让朱旦华做个榜样,把老一套的封建观念给扔掉。

之后,蔡畅还有妇联的那些大姐姐们都来开导朱旦华,最终她卸下了心里的重担,点了头,答应了这门亲事。结婚以后,他们俩一直过着平平淡淡、不讲究排场的日子。

【“老共产党员”的遗嘱】

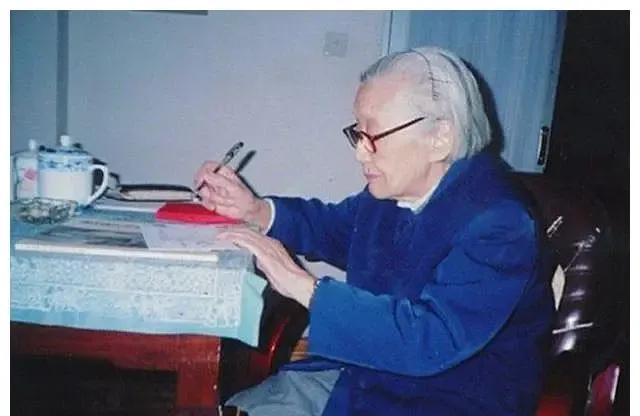

1993年,方志纯离世后,朱旦华又过上了独居生活。江西省委挺体贴这些老干部,特地建了一片住宅区给他们住。有人就劝朱旦华,说不如买套房,将来也好给孩子们留个念想。但朱旦华想了想,还是没答应。

2005年那会儿,朱旦华给江西省委写了封信,信里头她说啦,自个儿不打算买新房,想让组织上把这个买房的机会留给那些比她更需要帮助的老同志。

朱旦华补充道:“还有,希望领导能帮忙盯着点,别让任何亲戚借着我的名义,滥用这个名额。”并且,在信的最后,她又添了一句:“这就算是我这个老党员的一点交代吧。”

这封信,咱们就说是她的“交代”吧,写出了朱旦华作为一个共产党员的本色,她真是个顶呱呱的人物。

她的日子,过得就像她在那个“最后心愿”里写的一样,穷得叮当响,手头那点儿钱全给捐到烈士的老家去了。

特别要说一下,2008年的时候,江西省政府大院的一小块地方突然遭了一场大火,朱旦华的家正好给烧到了。好在啊,那时候她没在家。

大火被灭掉以后,大伙都好奇地往这位当官的家里瞧。本以为能瞅见啥豪华装修呢,结果一看,屋里头除了台新电视机,剩下的全是六七十年代的老家具,破破烂烂的,没一件好的。就连窗帘都是东拼西凑,缝缝补补的。

真难琢磨朱旦华晚年是怎么过的,大家都知道她很节省,但没想到她过得那么朴素,看来,“清廉”这俩字,是深深印在朱旦华老人心里头了。

以前,朱旦华把那份遗嘱交给江西省委时,可不是随便说说的,她真的做到了,给所有共产党员树立了个好榜样。

【结语】

2010年,朱旦华在南昌安静地离开了我们。这位一辈子都在革命道路上拼搏的女性,走完了她漫长的人生旅程。

朱旦华同志给孩子们留下的最宝贵的“遗产”,其实就是她那革命者的拼搏劲儿,还有一辈子都守着的勤俭节约的好习惯。