1963年,年仅33岁的烈士陈文学牺牲,长眠于南京。62年后,金陵科技学院地方志志愿者协会的志愿者,帮助烈士寻找到了他的儿子陈国民。清明节,已经75岁的陈国民带着一家人跨越1300公里来到南京,烈士与亲人“重逢”。

清明时节,阳光穿过云层,洒在金陵华侨永久墓园的军魂园里。陵园内,来自1300多公里外的家人在此时此地跪在烈士墓前泣不成声。

一位头发泛白的老人,跪在到墓碑前,他抚摸着碑上的名字,泪水在眼眶中打转。过了良久,陈文学烈士的75岁儿子陈国民激动地感慨:“找到了,找到了,终于找到了!”

4月3日,陈国民一行5人从湖南永州出发,驱车近1300公里,于当日凌晨抵达南京。其儿子陈友胜告诉记者,“我爸爸很激动,从出发到现在一直没合过眼。”他们从家乡湖南永州带来了糍粑、白煮肉,用碟子装好摆放于墓碑前。陈国民说,“60多年了,我们带来家乡菜,让爸爸再‘尝尝’家乡的味道。”

据资料记载,陈文学烈士于1963年在南京因公牺牲,时任原南京军区南京市射击场生产队副队长,曾于1950年参加抗美援朝战争。

“我爸爸去抗美援朝当兵的时候生下我的,他去世的时候我还很小。”陈文学烈士的儿子陈国民告诉记者,只知道父亲去抗美援朝了,后来收到了下发的烈士证,也曾在父亲战友的口中听过父亲的事迹,却唯独不知道父亲在哪里,自此便开始了长达六十多年的寻亲之途。

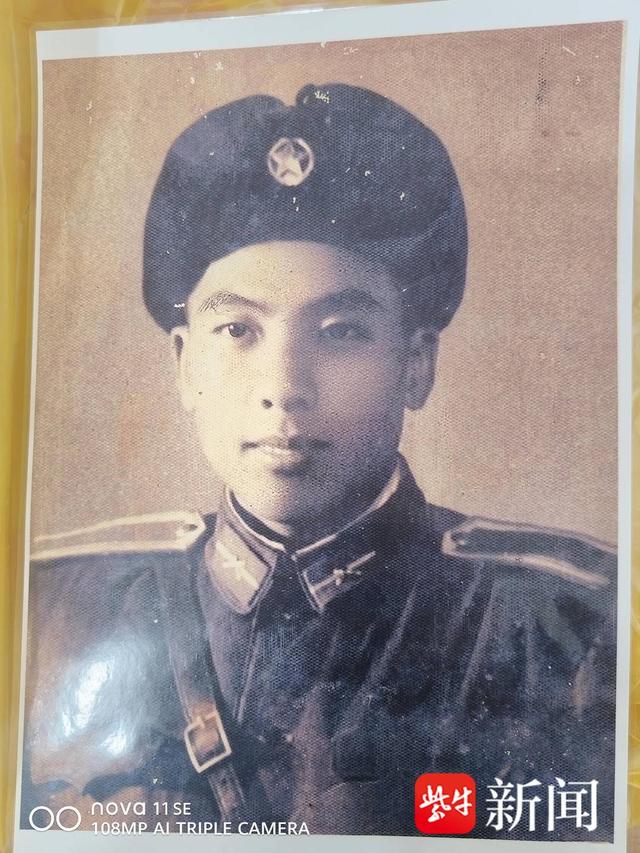

“我们一直在找父亲的下落,没有音讯,只知道他当时是在南京牺牲的。”陈国民告诉记者,父亲牺牲时,母亲曾到南京参加追悼会,家里保留了一张追悼会的黑白照片,上面写着“陈文学同志永垂不朽”。由于母亲去世较早,家中几乎没有人知道陈文学的生平事迹。

陈国民的儿子陈友胜说,“我们通过多种途径联系到爷爷的战友,但他们年纪大了,也记不清了。”他也表示,后续也想方设法地收集陈文学烈士的信息,希望有线索者能与家属联系。

墓园内,金陵科技学院地方志志愿者协会志愿者陪伴烈士家属。正是在他们的多方努力下,才找到了陈文学烈士的家属。

南京市自2023年以来,积极响应江苏省“为烈士寻亲”专项行动,聚合各方力量为烈士寻亲。志愿者夏羽君告诉记者,近年来,在中国作家协会会员栾川的指导下,地方志志愿者协会义务帮烈士寻亲。他们将长时间无人祭扫的烈士墓碑背面的信息拍摄下来,尝试各种方法寻找亲属。“最大的挑战是信息缺失,很多烈士的记录只有名字和籍贯。但当我们联系到烈士后人,听到他们说‘终于找到了’时,所有辛苦都值得了。”

“我们发现在南京市区有一处烈士军魂园,于是组织参加了清明节祭扫烈士墓活动,之后的时间里我们在查找了相关资料之后,我们了解到这里还有烈士联系不到家属,于是我们决定为这些烈士寻找亲人。”方义果同学告诉记者。

经过志愿者多次查找和比对之后,发现有一位来自湖南永州的烈士叫陈文学,是志愿者夏羽君的老乡。“之前找到了一位湖南的烈士的家人。那么这位烈士是否也能找到他的家人?”于是她带领志愿者们在多方努力之后与永州市退役军人事务局取得了联系,并通过军退局与陈文学烈士的孙子陈友胜取得了联系。

陈友胜向志愿者代表夏羽君表示感谢:“真的多亏了你们志愿者联系上了我们,要不然我们至今还找不到爷爷的墓地。”

栾川说:“烈士的意义不仅在于其历史价值,更在于他们的精神滋养今天的我们。大学生们热情响应号召,是对历史的铭记,更是对家国情怀的传承。后续我们会继续这项工作,也希望更多人参与进来,这不仅是帮助烈士家属圆梦,更是在守护我们共同的精神根脉。”

烈士沉睡于异乡,来自家乡的思念却不会断。南京大学生志愿者们通过不懈的努力,希望让更多的人关注烈士、铭记历史。战争的硝烟虽已散去,但烈士的精神永远鲜活!

扬子晚报/紫牛新闻记者 张楠