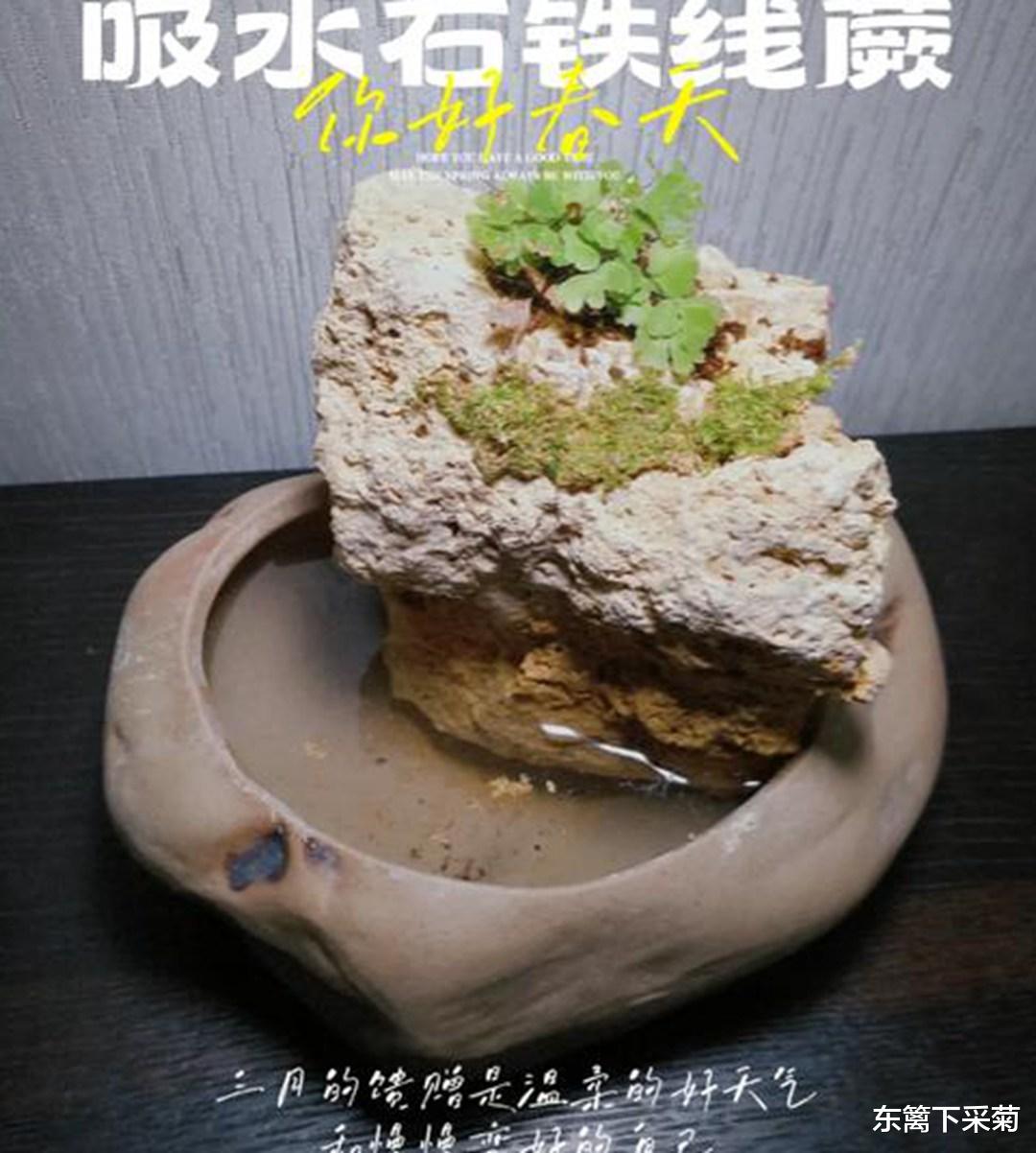

铁线蕨古法栽培录,明代《遵生八笺》考,古籍复原项目谈,晨露收集用陶瓮

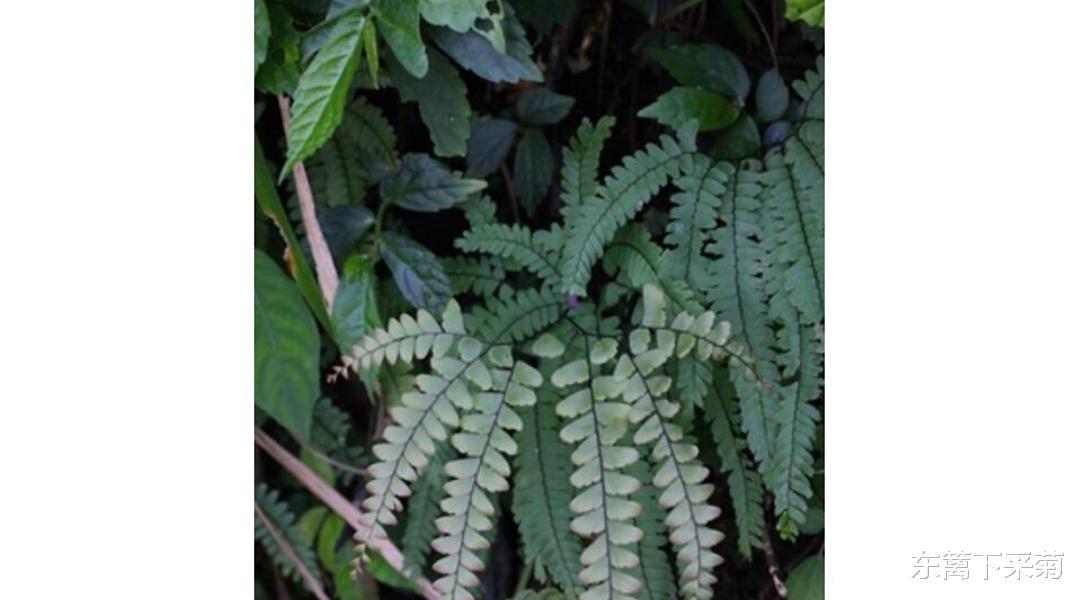

在种植绿植的世界里,有很多小众却迷人的品种,铁线蕨就是其中之一。铁线蕨是一种非常独特的植物,它没有粗壮的枝干,叶子细长而轻柔,就像铁丝一样纤细且坚韧,这也是它得名“铁线蕨”的原因。这种植物在颜色上也很有特点,大多呈现出鲜绿色,有些品种在阳光的映照下,会有微微泛红的色调,看起来十分灵动。

从种植的角度来看,铁线蕨比较娇弱,在不同的环境下会有不同的表现。就拿地区来说,华北地区的朋友们可能觉得铁线蕨有点难伺候。我就听说过这样一个事儿,北京一位网友说自己特别喜欢铁线蕨,从花卉市场精心挑选回来种在阳台。可是种了没几天,叶片就开始发黄,还出现了褐色斑块。这是因为华北地区的气候相对干燥,铁线蕨是比较喜欢湿润的环境的。它对空气湿度的要求比较高,理想的空气湿度最好能达到60% - 70%。在干燥的华北地区阳台环境中,得不到足够的湿度,就容易出现问题。

那铁线蕨在办公室场景中呢?也有让人头疼的地方。有些公司的办公室为了美观,也想摆放这种充满生机的小绿植。可是由于办公室空调常年开着,室内通风一般,而且光照条件不好把握。南方有个公司在办公室摆放铁线蕨,一开始长得很不错,可是到了夏天,空调持续制冷,空气变得特别干燥,没多久铁线蕨的叶子就变得干巴巴的,没精打采。

我们再看居家场景。一位广东的网友说,她家阳台很爱种点绿植,之前养铁线蕨的时候,浇水就特别纠结。浇多了,土里积水,根部就容易腐烂;浇少了,叶子就发蔫。这是因为铁线蕨对水分的管理要求很严苛。它喜欢湿润的土壤,但不耐积水。这和它的原生环境有关,它多生长在溪边、岩石缝等湿润且排水较好的地方。

说到这里,我们不得不提到明代《遵生八笺》这部古籍。在《遵生八笺》中就有对铁线蕨栽培的一些记载,这是我们研究铁线蕨古法栽培的重要资料。在古籍复原项目里,通过对《遵生八笺》的考证,我们能发现很多古人智慧的结晶。

比如说古人对于浇水容器就很讲究。其中提到晨露收集用陶瓮,这在现代种植中也有借鉴意义。陶瓮透气性较好,在收集晨露的时候,能让水分带着一种自然的生机。如果我们用这种带着晨露的水来浇铁线蕨,或许能让它长得更好。从现代科学的角度看,晨露水相对纯净,里面含有的一些矿物质和微量元素可能是普通的自来水所缺乏的,这些对铁线蕨的生长可能会有积极的影响。

接下来,我们说说不同品种的绿植对比。比如和铁线蕨相比,绿萝就比较大众且皮实很多。绿萝对环境的适应能力很强,在华北地区的办公室里,只要给它放在有散射光的地方,偶尔浇浇水,就能活得很不错。但是它缺少铁线蕨那种独特的纤细之美。再比如说龟背竹,它和铁线蕨的叶子是完全不同的形态。龟背竹的叶子大而有孔,看起来很有热带风情,在华南地区的居家环境下,养得好的龟背竹能成为空间里的一个小亮点。可它和铁线蕨的生长习性差异很大,龟背竹比较耐旱,不像铁线蕨那么需要时刻保持湿润。还有薄雪万年草,这是在很多花园或者屋顶花园里常见的绿植,它很耐寒,在北方的一些地区地栽都没问题。可它和铁线蕨的养护重点完全不同,薄雪万年草对光照需求较高,而铁线蕨不能接受强光直射。

我在昌平认识一位草莓种植户王师傅,他虽然种草莓为主,但他对各种植物的养护都有自己的一套见解。王师傅说他在自家院子里也种过铁线蕨,刚开始也是失败了很多次。有一次他去云南旅游,在云南的一个小山村看到当地人家院子里种的铁线蕨长得特别好。回来后他就研究当地的种植环境和方式。云南的湿度比较大,光照也很柔和。他回来后就在自家院子里设置了一个小型的喷雾装置,模拟云南那种湿润的环境,还找到了一块有适当遮荫的角落种铁线蕨。结果种得还不错,这让他对不同地域差异下植物的养护有了更深的体会。

那铁线蕨到底应该怎么种呢?首先是土壤的选择。铁线蕨适合生长在疏松、肥沃且排水性良好的土壤中。可以用腐叶土、泥炭土和一些珍珠岩混合配制。腐叶土和泥炭土能提供丰富的养分,珍珠岩则能增加土壤的透气性。在3天的时间里,如果天气较好,土壤就会初步适应这个状态。

然后是浇水的频率。一般来说,夏天的时候,每天可能都需要在早晚浇适量的水,因为夏天的温度高,水分蒸发快。像广东的居家环境,夏天的湿度虽然大,但是由于阳光较强,水分散失也不容小觑。而在冬天,铁线蕨生长缓慢,一个星期浇一次水可能就足够了。这就像30天里不同的养护节奏。

光照方面也非常关键。铁线蕨不能放在强光直射的地方,散射光是最适合它的。比如在咖啡厅里靠窗的位置,有明亮的散射光,但不刺眼,这种环境对于铁线蕨来说是比较理想的。如果把铁线蕨放在南方的阳台上,夏天的时候就必须遮荫,不然它的叶子很容易被灼伤。

施肥对于铁线蕨的生长也不能忽视。在生长季节,每个月可以施一次稀薄的液肥。这个生长季节大概是3 - 8月左右。施肥的时候要注意薄肥勤施,因为铁线蕨比较娇弱,浓肥容易烧伤根系。

在古法栽培中,还有些有趣的小细节。比如古人会根据不同的节气来调整养护方法。在清明前后,可能会给铁线蕨换盆,换上新鲜的土壤,让它在新的环境中茁壮成长。这和现代的养护理念也有相通之处,现代种植也会定期换盆换土,以补充土壤中的养分。

在养殖铁线蕨的过程中,还有一些容易出现的病虫害问题。像叶斑病就是比较常见的一种,在30天的时间里,如果没有做好预防,叶斑病可能就会悄然袭来。一旦发现叶片上有小斑点,就要及时采取措施。可以用稀释的百菌清溶液进行喷洒。还有介壳虫的危害,一旦发现就要人工清除或者用专门的药剂进行处理。

在古籍复原项目中,我们虽然借鉴了《遵生八笺》中的一些方法和记载,但也要结合现代的科学知识。比如古人可能没有现代这么精确的湿度测量仪器,我们就可以用湿度计来精准测量环境的湿度,从而更好地满足铁线蕨对湿度的需求。

铁线蕨在居家、办公室、咖啡厅等场景中的养护确实有很多挑战,但它独特的美也让很多人为之着迷。这里就有一个很值得我们思考的问题:在现代环境下,如何更好地把古籍中的栽培智慧和现代科学知识结合起来,把像铁线蕨这样娇弱却美丽的植物养护得更好呢?希望大家能一起分享自己的想法和经验。

在南方的一些地区,比如说海南,那里的气候炎热潮湿,虽然铁线蕨在湿度上有了一定的天然优势,但是温度过高时,铁线蕨也会出现生长不良的情况。一位海南的朋友就和我说过,他的铁线蕨在夏天经常会因为温度超过30度而进入一种半休眠状态。这时候就需要把铁线蕨放在相对阴凉通风的地方,像海南的一些老房子里,有很多雕花的门窗,形成了一种自然的通风环境,铁线蕨放在这样的地方会好一些。

而北方的哈尔滨,冬季气温极低。有位哈尔滨的花友尝试过把铁线蕨放在室内靠近暖气的地方,结果发现有发黄的现象。因为靠近暖气的地方空气过于干燥,铁线蕨需要湿度较高的环境,在哈尔滨这样的寒冷地区,室内加湿就成了养好铁线蕨的关键。可以通过使用加湿器或者在周围环境里多放置一些装满水的容器来增加空气湿度。

不同的地域有着不同的土壤特性对铁线蕨生长也有影响。在江南地区,土壤肥沃且富含腐殖质,这对于铁线蕨的生长是非常有利的。而在西北一些干旱地区,土壤偏碱性且缺水,要种植铁线蕨就需要人为改善土壤结构,增加土壤的保水性。

我曾经认识一位云南的园艺爱好者,他在自己的农家乐里种了很多植物,其中就包括铁线蕨。他告诉我,他会根据当地的风向和天气变化来调整浇水的量和时间。如果晚上刮南风,风比较湿润,他就会适当减少次日的浇水量。这种对自然环境的观察和利用,也是我们现代种植可以借鉴的经验。

我们再看看不同品种的铁线蕨之间的对比。有一种叫绒柄铁线蕨,它的叶片比普通铁线蕨更厚实一些,颜色也更偏向于深绿。在养殖的时候,它对肥料的需求会比普通铁线蕨稍微高一点。还有细叶铁线蕨,叶片更加细长,它的生长速度相对较慢。在修剪的时候就需要更加注意,因为它一旦修剪过度可能很难恢复。

在现代城市的咖啡厅里,很多人都喜欢在角落放一盆铁线蕨,营造出一种自然清新的氛围。可是如果选择不当,就很难达到理想的效果。比如在城市郊区的一些咖啡厅,空气湿度相对较低,如果选用普通的铁线蕨却没有做好保湿措施,比如没有在旁边放置装水的小碟子或者使用喷雾装置,铁线蕨的叶子很快就会失去光泽。

在城市的高楼大厦里,居家环境的光照和通风条件各不相同。有些老房子采光较好,通风也不错,种铁线蕨会比较容易。但对于新建的高层公寓,很多都是南北通透的户型,每个房间的光照和通风情况就很复杂。这时候就需要根据具体情况来调整铁线蕨的摆放位置。如果放在朝南的窗户边,夏天必须遮荫;如果放在朝北的窗户边,冬天可能还需要增加光照强度。

在古法栽培的基础上,我们还可以进行一些创新。比如利用智能设备来监测铁线蕨的生长环境。可以连接手机APP,实时查看温度、湿度、光照等数据,并根据数据来调整养护方式。这种现代科技与传统古法相结合的方式,也许能让铁线蕨在现代环境中的生长更加茁壮。

铁线蕨在古籍中的记载也有很多有趣的故事。据说曾经有一位文人雅士,他的书房里种满了铁线蕨,他说铁线蕨的美就像他在诗词中追求的那种淡雅、空灵的意境。从这个角度来看,铁线蕨不仅仅是一种植物,更是一种文化的象征。

在实际的种植过程中,我们还需要考虑到花盆的选择。对于铁线蕨来说,最好选择浅口的花盆。因为铁线蕨的根系比较浅,深口花盆容易造成积水,这对铁线蕨的生长是非常不利的。而且在花盆的底部最好铺上一层陶粒或者碎瓦片,这样可以更好地排水。

从30天的铁线蕨养护来说,第一天我们可能主要是熟悉土壤和花盆的选择,到第7天的时候,就要开始观察土壤的湿度和叶片的状态,看是否需要浇水或者施肥。到了第15天,如果发现有病虫害的迹象,就要及时处理。到了第30天,回顾这一个月的养护,总结经验教训,以便在接下来的时间里更好地养护铁线蕨。

在广东的一些古老村落里,有一些传统建筑,这些地方的气候比较湿润,温度也比较稳定。当地的居民有时候也会在建筑的角落种上几株铁线蕨,它们与古老的建筑相得益彰。这也说明铁线蕨在适应当地自然环境方面有一定的优势,但是也要注意一些特殊的地方,比如在一些靠近厨房的地方,可能会有油烟污染,这就需要做好防护措施,避免铁线蕨受到烟熏。

回到最初我们提出的关于古法栽培智慧和现代理念结合的问题。在现代社会,我们有很多现代化的种植设备和技术,比如自动化的浇水系统、光照调节设备等。我们可以把古籍中的经验融入到这些设备的设置中。比如按照古人根据节气调整养护的方法,设定不同的程序来控制浇水、施肥和光照等。这样既能保留传统文化的精髓,又能利用现代科技的便利来养好铁线蕨。

在各地不同的地貌环境下,铁线蕨也呈现出不同的生长状态。在丘陵地区,土壤有一定的坡度,排水性好,但可能保水性不足。在盆栽铁线蕨时,可以在土壤中混入适量的泥炭藓来增加保水性。而在平原地区,土壤肥力较好但可能湿度较高,在种植时就需要特别注意排水的问题。

在家庭养铁线蕨的时候,还可以和其他植物搭配种植。比如和一些耐阴的小型仙人掌搭配,在一些多肉植物爱好者的家里,这种搭配既能展示出仙人掌的独特造型,又能以铁线蕨的柔美来调和整体的视觉效果。但是在搭配种植的时候,要考虑到不同植物的生长习性,避免相互影响。

铁线蕨的美在于它的细腻和灵动,无论是从叶片的形状还是整体的生长姿态来看。在古籍中能看到古人对它的喜爱和精心养护,我们现在要做的就是在现代环境中传承和发扬这种养护文化,让更多的人能够欣赏到铁线蕨的美。

在北方的很多城市,冬季室内有暖气,空气干燥。有一位青岛的网友就尝试过用湿毛巾缠绕在铁线蕨的花盆上,来增加周边的湿度,起到了不错的效果。这种简单而有效的土办法,也是人们在本地环境适应性上的一种智慧体现。

在古籍复原项目中,我们挖掘出了很多关于铁线蕨栽培的珍贵信息,但要真正把这些信息转化为实用的现代养护方法,还需要我们在不同的地域、环境下进行更多的实践和探索。

那么,在面对南北方如此大的地域差异、不同的家居环境以及各种各样的养护细节时,我们如何才能快速掌握适合自己环境下的铁线蕨养护技巧呢?这是一个值得大家深入讨论的问题。