引言:

1965年的一天,美国纽约一处普通公寓内,年迈的李宗仁不请自来,神色凝重地看望他的前妻李秀文。这对分居多年的夫妻,此时相对而坐,气氛显得格外微妙。李宗仁突然凑近李秀文耳边,低声说了几句话,随后神色郑重地叮嘱:"我的行动万万不可泄露出去。"这番神秘对话背后,竟然蕴藏着一个惊人的决定——这位曾担任过国民政府代总统的政治人物,决定告别十六年的海外生活,冒着巨大风险回归新中国。这个决定不仅改变了他此后的人生轨迹,更成为了那个特殊年代中的一个感人故事。

大纲:

一、李宗仁与李秀文的前尘往事

李秀文20岁嫁给李宗仁,早期婚姻生活和睦

1923年李宗仁另结新欢,与李秀文开始分居

1949年两人先后离开大陆,辗转至美国定居

二、1965年的秘密会面

李宗仁突然造访李秀文住所的背景

回国决定的私下告知

李宗仁对保密的严密要求

三、回国前的准备与顾虑

李宗仁面临的政治压力和风险

回国决心的形成过程

最终离别前的叮嘱与不舍

四、各自的人生结局

李宗仁回国后的生活待遇

李秀文后来也回到祖国定居

两人最终都在中国大陆终老,落叶归根

65年,李宗仁看望前妻低语几句,嘱咐:我的行动万万不可泄露出去

1965年的一天,美国纽约一处普通公寓内,年迈的李宗仁不请自来,神色凝重地看望他的前妻李秀文。这对分居多年的夫妻,此时相对而坐,气氛显得格外微妙。李宗仁突然凑近李秀文耳边,低声说了几句话,随后神色郑重地叮嘱:"我的行动万万不可泄露出去。"这番神秘对话背后,竟然蕴藏着一个惊人的决定——这位曾担任过国民政府代总统的政治人物,决定告别十六年的海外生活,冒着巨大风险回归新中国。这个决定不仅改变了他此后的人生轨迹,更成为了那个特殊年代中的一个感人故事。

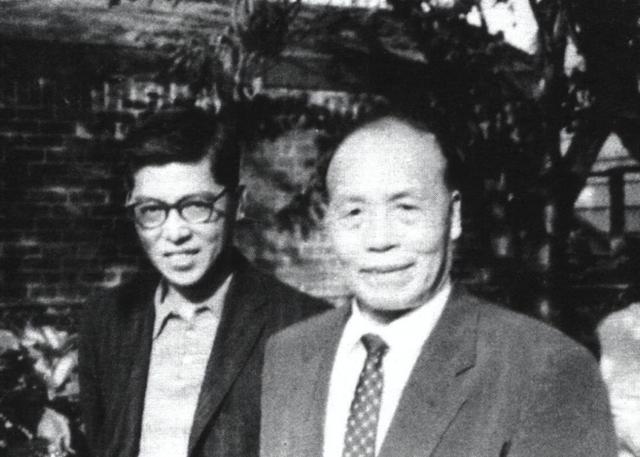

传统婚姻下的政治风云

二十世纪初的中国,婚姻大事仍遵循"父母之命,媒妁之言"的古老传统。李秀文便是在这样的背景下,在二十岁那年嫁给了素未谋面的李宗仁。

这桩婚事在当时来看已属较晚,但婚后生活还算和睦。李秀文虽然从未上过学,但在李宗仁的教导下开始认字识文,夫妻关系和睦,婆媳相处融洽。

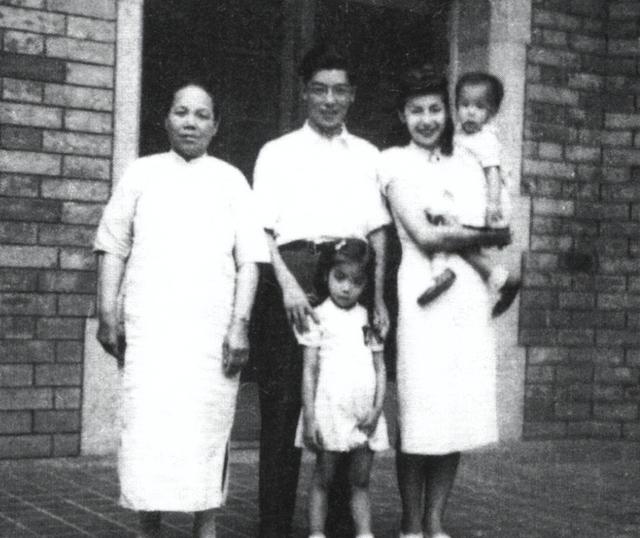

婚后第二年,李秀文生下一个男孩,但不幸夭折。1918年,她又生下一个男婴,取名幼邻,这个孩子成为了维系两人感情的重要纽带。

随着李宗仁在军界政界的地位不断攀升,社交应酬逐渐增多。李秀文因缺乏社交经验,常以身体不适为由推脱,这无形中拉大了夫妻间的距离。

1923年成为了这段婚姻的转折点。这一年,李宗仁旅部设在桂平,公婆为了维系夫妻感情,让李秀文带着孩子前去团聚。

然而命运弄人,当李秀文到达桂平时,发现丈夫身边已有了另一个女人郭德洁。在封建思想的影响下,李秀文默默接受了这个现实。

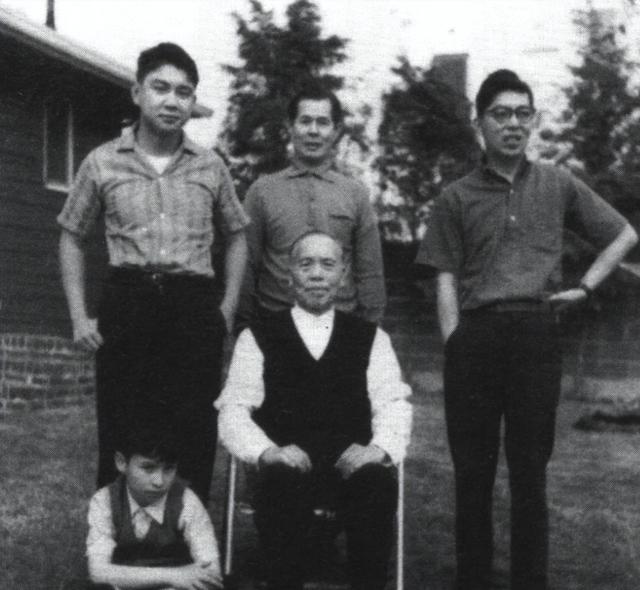

抗日战争爆发后,为了孩子的安全,李秀文与李宗仁商定将幼邻送往美国求学。李秀文则独自在桂林生活,期间她始终尽到了一个儿媳的责任,在婆婆去世后亲自操办丧事。

1944年,战事日趋严峻,李秀文在李宗仁的安排下迁往重庆凌县云。直到1945年日本投降后,她才重返桂林。

战后不久,李秀文收到美国儿子的来信,得知他即将携妻女回上海。在儿子的建议下,李秀文辗转到香港居住。

1949年,随着解放军节节胜利,李宗仁因胃病也来到香港就医。此后,李宗仁在儿子幼邻的陪同下前往美国治疗,开启了他们一家十多年的海外生活。

告别旧时光 重返新中国路

1965年夏,美国纽约的街头弥漫着闷热的空气。李宗仁在纽约已经生活了十六年,这座繁华的都市早已不再令他感到新鲜。

他住在布鲁克林区一栋普通的公寓里,每天的生活单调而规律。这一天,他破天荒地来到前妻李秀文的住处,这个意料之外的访客让李秀文感到诧异。

李宗仁的脸上写满了凝重,他示意李秀文坐下。两人相对而坐,室内的气氛显得异常沉默。

突然,李宗仁起身靠近李秀文,压低了声音说:"我要回国了。"这句话在寂静的房间里如同投下一颗重磅炸弹。

李宗仁接着说出了他的计划:他已经通过各种渠道与中国大使馆取得了联系。经过多次商谈,他获得了回国的许可。

为了不引起外界的注意,他决定先飞往瑞士,再转道巴基斯坦。从那里,他将搭乘中国民航的飞机直飞广州。

在这个计划中,他的第二任妻子郭德洁将与他同行。但考虑到行动的隐蔽性,他们需要分头行动,在苏黎世会合。

李宗仁特别交代李秀文:这个消息暂时不能告诉任何人,包括他们的儿子李幼邻。因为一旦消息走漏,可能会有人从中作梗。

在美国的这些年,李宗仁一直在密切关注着祖国的变化。通过各种渠道,他了解到新中国在工业、农业等方面取得的成就。

他还得知,许多老朋友已经回国,过上了安稳的生活。这些消息让他对回国后的生活充满期待。

李宗仁告诉李秀文,他已经七十四岁了,人生已经进入暮年。作为一个中国人,他希望能够落叶归根。

谈话结束时,李宗仁再次叮嘱李秀文保守秘密。他站起身,最后看了一眼这个曾经朝夕相处的人。

临走前,李宗仁说:"等我安顿下来,会让人通知你的。"说完,他转身离开了这间公寓。

这次秘密会面成为了他回国计划中的重要一环。接下来的日子里,他开始着手准备回国所需的各项文件。

在美国驻纽约的中国侨民中,已经开始有人议论李宗仁近期的反常表现。但没有人能猜到,这位昔日的国民政府代总统即将做出一个惊人的决定。

时间很快来到了1965年7月,李宗仁按照计划独自前往机场。他的行李很简单,只带了几件换洗衣物和一些必需品。

归国路漫漫 寻常事不寻常

1965年7月底,一架从纽约起飞的客机载着李宗仁飞向瑞士苏黎世。这趟看似普通的跨洋飞行,实则暗藏玄机。

在苏黎世机场,李宗仁与第二任妻子郭德洁会合。两人在瑞士停留了几天,等待前往巴基斯坦的航班。

巴基斯坦当时是中国为数不多的友好国家之一。李宗仁选择这条路线,正是考虑到从这里进入中国最为稳妥。

在巴基斯坦的首都卡拉奇,中国驻巴基斯坦大使馆的工作人员早已在等候。他们为李宗仁夫妇安排了住宿,并开始准备回国的最后程序。

等待期间,李宗仁每天都要接受使馆工作人员的询问和谈话。这些谈话内容涉及他的政治态度、对新中国的认识以及回国后的打算。

使馆人员还特别告诉李宗仁,他的回国申请已经得到中央的批准。周恩来总理亲自过问了这件事。

8月初的一天,使馆通知李宗仁,广州方面已经准备就绪。一架中国民航的专机将从卡拉奇直飞广州。

登机前,李宗仁换上了一身中式服装。这是使馆特意为他准备的,象征着他即将开启人生的新篇章。

飞机起飞后,李宗仁通过舷窗望着下方的云层。这趟航程虽然不长,却横跨了两个截然不同的世界。

在广州白云机场,一支由中央派出的接待小组已经等候多时。他们都是经过精心挑选的工作人员。

飞机缓缓降落在跑道上,舱门打开的那一刻,暌违十六年的祖国热土扑面而来。机场上飘扬着鲜艳的五星红旗。

接待组的负责人快步上前,向李宗仁夫妇表示欢迎。随后,他们被安排进入机场贵宾室短暂休息。

在贵宾室里,工作人员向李宗仁介绍了接下来的行程安排。他们将在广州稍作停留,然后乘坐专列北上。

当天下午,一支由多辆轿车组成的车队驶离白云机场。目的地是广州市内预先安排好的招待所。

招待所里,工作人员为李宗仁准备了丰盛的广东菜。这是他阔别多年后在祖国享用的第一顿晚餐。

就这样,这位昔日的国民政府代总统,以一种出人意料的方式回到了祖国的怀抱。这个消息很快就会传遍全国,引起轩然大波。

在随后的日子里,李宗仁将陆续见到许多老朋友和旧部下。他们中的有些人已经在新中国找到了自己的位置。

这次回国不仅改变了李宗仁个人的命运轨迹,更成为了那个特殊年代的一个重要历史符号。它象征着一个时代的结束,也预示着另一个时代的开始。

落叶归根处 旧事化新篇

抵达北京后,李宗仁被安排在钓鱼台国宾馆居住。这里成为了他在北京的第一个家,工作人员为他准备了一套舒适的房间。

很快,周恩来总理亲自接见了李宗仁。两人的会面气氛融洽,谈话持续了近两个小时。

在接下来的日子里,李宗仁开始适应新的生活节奏。每天都有专人陪同他参观北京的各处建设成就。

1965年的北京正处于蓬勃发展时期。李宗仁走访了工厂、学校、公社等地,亲眼目睹了新中国的发展变化。

在一次参观活动中,他遇到了几位当年的老部下。这些人如今都在各自的岗位上工作,过着安定的生活。

李宗仁的回国消息传开后,引起了社会各界的广泛关注。许多海外华侨纷纷来信,表达对他这一决定的支持。

1966年春节前夕,中央为李宗仁举办了一场别开生面的团拜会。许多老朋友齐聚一堂,共叙往事。

这时的李宗仁已经完全融入了新的生活。他开始在《人民日报》等媒体上发表文章,讲述自己的经历和感受。

一天,李宗仁收到了前妻李秀文从美国寄来的信。信中说她很高兴看到关于他在北京生活的报道。

1967年,李宗仁搬进了北京西郊的一处四合院。这里环境幽静,更适合他安度晚年。

在新居中,他开始整理自己的回忆录。工作人员每天记录他讲述的往事,这些材料后来结集出版。

李宗仁特别关注广西的发展情况。每当有广西的代表团来访,他都会详细询问家乡的变化。

到了1968年,李宗仁的健康状况开始走下坡路。组织上立即为他安排了最好的医疗团队。

医生们轮流值班,密切关注他的身体状况。即便在特殊时期,党和国家对他的照顾始终没有间断。

1969年1月,李宗仁因病情加重住进了北京医院。医院为他开辟了专门的病房,配备了专职护理人员。

在住院期间,不少老朋友前来探望。他们带来了各地的特产,谈论着国家的发展变化。

李宗仁的归国之路,最终以他安详离世画上了句点。这位见证了中国近代史重大转折的历史人物,在新中国的怀抱中走完了人生的最后旅程。

他的经历成为了那个特殊年代的一个缩影,展现了新中国的包容与进步。这个故事也被后人多次提起,成为了一段值得回味的历史。