毛主席与刘少奇同志在特定历史时期的分歧,犹如一段跌宕起伏的旋律,至今回响在人们的耳畔。70年光阴似箭,我们不禁要深思:那些曾经的争议,是否已经有了清晰的答案?

在那个年代,新中国正如同一个蹒跚学步的孩子,探索着属于自己的道路。

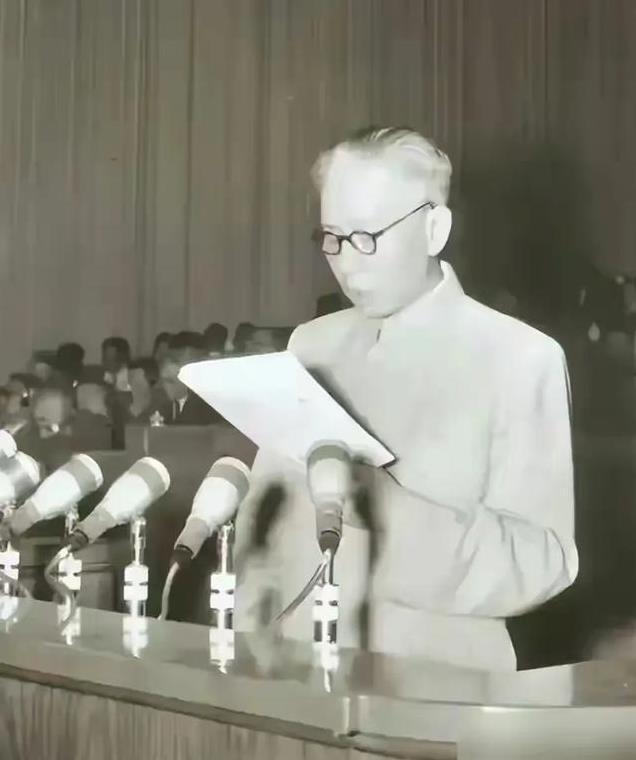

毛主席与刘少奇同志,两位伟大的领导者,在经济、农村政策和国际战略等方面,各有见解,各抒己见。这些分歧,犹如历史长河中的一股暗流,激起了层层涟漪。

毛主席,一位敢于破旧立新的革命家,主张通过群众运动和阶级斗争激发社会活力,以期快速推动国家经济的发展。

而刘少奇同志,则如同一位沉稳的舵手,强调遵循经济规律,稳步前行。在农村政策上,一个倡导集体化,一个关注农民个体。在国际舞台上,一个坚持独立自主,一个寻求国际合作。

这些分歧,在当时无疑是引发了激烈的讨论和思考。人们或是支持,或是质疑,或是观望,这场思想上的较量,无疑为那个时代增添了几分色彩。

正如俗语所说:“一人难称百人心”,不同的观点,正是那个多元时代的写照。

70年后的今天,当我们站在新的历史节点上回望,那些分歧似乎已经不再是黑白分明的对错,而是历史进程中不可或缺的探索。

它们如同试金石,检验着领导者的智慧与远见,也推动着我们这个国家在摸索中不断成长。

而中国的崛起已成为不争的事实,那些曾经的争议似乎也有了新的诠释。但我们不能忘记,每一段历史都有其特定的背景和复杂性。

主席与少奇同志的分歧,并非简单的对错之争,而是不同理念在特定历史条件下的碰撞。

我们不禁要问:如果历史可以重写,那些分歧是否会走向和解?然而历史的车轮滚滚向前,没有假设,只有不断前行的脚步。

主席与少奇同志的分歧,教会了我们一个道理:在追求真理的道路上,分歧与共识同样珍贵。

主席与少奇同志的分歧,将永远成为我们历史长河中的一颗璀璨明珠,照亮我们前行的道路。

70年后的今天,我们无需为历史定论,只需从中汲取智慧,继续在探索中前行。