你敢直面内心的“风筝”吗?

如果有一本书,读完后会让你深夜失眠,翻遍通讯录却找不到一个能拨通的号码——

那一定是《追风筝的人》。

它不写童话,只写人性最赤裸的伤口:愧疚、背叛与救赎。

12岁的阿米尔眼睁睁看着好友哈桑被凌辱,却转身逃走。这个选择,像一根扎进骨血的刺,让此后26年的“体面人生”成了笑话。

这不是小说,是一面照妖镜

“为你,千千万万遍。”

哈桑的忠诚是纯粹的匕首,刺破所有功利时代的虚伪交情。

“罪行只有一种,那就是盗窃。其他罪行都是盗窃的变种。”

阿米尔偷走了哈桑的尊严,父亲偷走了哈桑的真实身份——原来成年人的世界,早被“盗窃”蛀空。

“当你说谎,你偷走了别人得知真相的权利。”

这句话足以审判所有朋友圈里的精致人设。

追风筝大赛:

阿米尔割断他人风筝线时的快感,暗喻人性对“赢”的贪婪;哈桑追回的不仅是被割落的风筝,更是阿米尔残缺的灵魂。

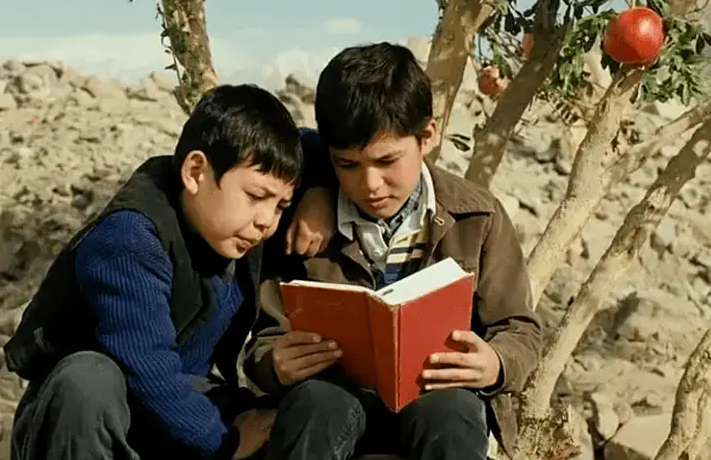

石榴树下的誓言:两个孩子刻下“阿米尔和哈桑,喀布尔的苏丹”,但石榴汁如血般渗入树皮——友谊从诞生起就带着阶级的原罪。

镜子与烟灰:阿米尔用烟灰烫伤哈桑的兔唇伤疤,试图掩盖自己的懦弱。多年后他重回阿富汗,在塔利班枪口下救回哈桑的儿子索拉博——救赎不是忏悔,是亲手缝合自己撕开的伤口。

个人罪恶与时代洪流

个人之恶:阿米尔的背叛看似偶然,实则是被父权阴影豢养的必然。他渴望父亲的爱,不惜牺牲哈桑,像极了职场中为升职捅刀同事的“精致利己者”。

时代之殇:

苏联入侵与塔利班暴政下,喀布尔从风筝漫天的天堂变成人间地狱。哈桑守护的阿米尔家别墅,最终沦为塔利班的刑场——当灾难降临,没有一片雪花能宣称自己无辜。

终极拷问:

如果换成你,会为曾经的错误跨越战火、赌上性命吗?还是继续用“人都自私”的借口麻痹自己?

它如何刺痛3000万读者?

1. 对现实的降维打击

职场社畜:哈桑像不像那个替你背锅的同事?阿米尔像不像为讨好领导甩锅的你?

亲子关系:父亲对私生子哈桑隐秘的爱,对阿米尔扭曲的期待,揭开中国式家长“打击式教育”的伤疤。

自我欺骗:我们何尝不是阿米尔?用“搞钱”“躺平”逃避良知的追问,直到某个深夜被回忆突袭。

“我们总喜欢给自己找理由,但在灵魂的审判庭上,辩护词永远苍白。”

2. 高级治愈:真正的成长是向“恶”而生

与愧疚共存:阿米尔没有变成圣人,他带着罪孽感活下去,正如我们无法删除微信里那个再也不敢联系的名字。

救赎的代价:为救索拉博差点被塔利班打死,在异国为自闭的索拉博追风筝——有些债,必须用血肉偿还。

风筝的双重隐喻:童年风筝代表道德完美主义的虚妄,中年风筝代表接纳残缺的勇气。

现在不读,更待何时?

如果你符合以下任意一条,请立刻翻开这本书:

曾在友情/亲情中选择自保,至今不敢直视对方眼睛;

习惯用“人在江湖身不由己”合理化自己的懦弱;

渴望一场暴雨,冲掉成年世界糊在良心上的脂粉。

《追风筝的人》不是小说,而是一次灵魂手术——

它剖开你结痂的旧伤,不是为了让你流血,而是为了让你看清:

有些错误无法弥补,但我们可以选择永远追那只风筝。