研究生导师到底是“荣誉”还是“苦差”?从一开始的“荣誉感”到现实中的“责任山”,这份职业似乎有着说不完的故事。有人说,当导师能享受“学生帮忙干活”的便利,也有人吐槽,学生的论文、培养、就业全成了老师的“甜蜜负担”。那么,研究生导师究竟是一份荣耀,还是一场修行?

带研究生:看似美好,实则难言轻松

很多人以为,导师最大的好处就是“有人干活”。确实,带学生写论文、做实验,理论上是双赢的事——学生可以积累经验,老师也能提高产出。但现实总是爱打脸。许多导师都感慨,现在的学生发论文能力有限,甚至还需要导师“让成果”给学生发表,只为帮他们顺利毕业。这样的“倒贴式培养”,不仅让导师费时费力,还得时刻操心学生的成长。遇到优秀的学生自然是锦上添花,但一旦碰上懒散、不主动的学生,导师的日子就会“分分钟想退休”。

学生问题频发,导师责任重如山

做导师,光是学术压力已经够大了,但真正让人头疼的还是学生的心理健康问题。近年来,研究生因为感情问题、家庭压力或学业失败导致心理崩溃的新闻频频出现。有些学生因为失恋走向极端,甚至出现自伤或自杀的悲剧。一旦学生出事,导师不仅需要安抚家属,还可能成为舆论的“靶子”,甚至面临学校和社会的各种问责。这样的压力下,导师不仅需要学术能力,还得有心理咨询师的本事。

更有甚者,像浙江大学曾发生的博士生被劝退事件,学生指责“老师不好”“学校压迫”,最终把导师推向风口浪尖。在这样的环境下,导师不仅要带学生,还得小心翼翼维护自己的声誉。可以说,研究生导师的职业已经从“教书育人”逐渐变成了“高压职业”。

经费问题:科研的“钱”途与“圈”套

如果说学生问题是“软压力”,那么经费问题就是“硬挑战”。做科研是烧钱的活儿,从实验材料到设备维护,再到学生的劳务费,哪一样都能让导师们“愁秃头”。拿不到经费就意味着研究停滞,而申请经费的过程堪比“千军万马过独木桥”。国家基金的资助率逐年下降,某些领域甚至低到16%,这种“僧多粥少”的局面,让导师们不得不拼命去争取资源。即便拿到经费,还需要随时应对审计和问责,稍有不慎就可能被扣上“违规使用经费”的帽子。这样的环境下,导师的压力可想而知。

家庭与事业:学术人家庭的“理想国”与“修罗场”

如果说学术圈有“最佳家庭组合”,那一定是夫妻双方都是同一领域的学术人。两人可以轮流当第一作者,项目经费也能一起谋划,彼此理解、共同奋斗。理想很丰满,现实却很骨感。家庭矛盾常常成为学术人的“隐形炸弹”。一方全身心投入科研,另一方可能会埋怨“你眼里只有工作,没有家”。这样的家庭矛盾往往让人疲惫不堪,甚至走向离婚的结局。对于导师来说,事业和家庭的平衡无疑是一门高深的艺术。

“导师”身份的变迁:从荣誉到责任的转型

过去,研究生导师是学术界的象征,带着荣耀光环。随着“老板”一词的流行,导师的角色逐渐从“引路人”变成了“管理者”,甚至是“资源的分配者”。学生们称导师为“老板”,不仅反映了师生关系的变化,也暴露了学术体制的某些弊端。如何摆脱这种“劳务关系”,建立真正的师生平等合作,已经成为许多教育改革者关注的重点。

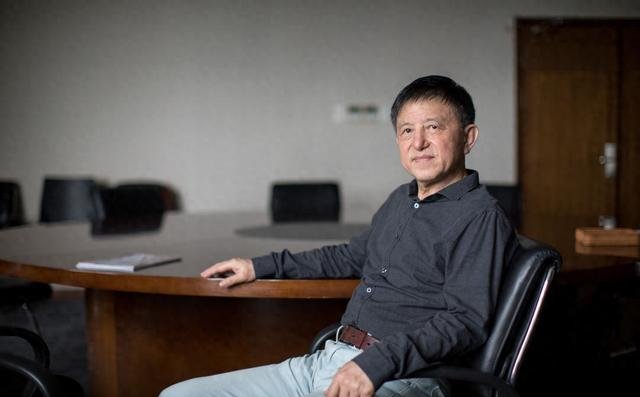

像赵鼎新这样的学者,就在试图改变这一现状。在浙江大学社会学系,他推行导师组制度,让学生和老师双向选择,摆脱单一导师制下的权力不对等关系。他的改革不仅让学生获得更多自由,也让师生关系回归学术本质。这样的改革并不是一帆风顺。在学科评估和学校管理的压力下,赵鼎新也面临着外界的质疑和内部分歧。

科研“圈钱”与学术诚信的博弈

科研经费的使用问题,一直是学术界的敏感话题。从陈英旭到李宁,再到王新海,许多知名学者都因为科研经费问题身陷囹圄。他们或套取经费,或违规使用,最终不仅毁了自己的职业生涯,也让整个学术圈蒙受污名。科研经费本该是推动科学进步的工具,却在某些人手中变成了“圈钱”的工具,令人痛心。

这些案例暴露了学术体制中的某些漏洞,也提醒我们,科研经费的管理需要更加透明和合理。教育部对超期未完成的科研项目进行清理,无疑是一次必要的整顿。但在清理的同时,也需要考虑如何为真正有潜力的项目提供更多支持,避免因过度问责而扼杀学术创新。

困境与希望:学术改革的未来方向

尽管问题不少,但学术界也并非全是阴霾。像赵鼎新这样致力于改革的学者,正试图用新的制度打破旧的弊端。他们强调学术质量而非“头衔崇拜”,提倡学术自由而非“论文至上”。这样的努力,虽然短期内可能面临阻力,但从长远来看,或许会为学术界注入新的活力。

对于研究生导师来说,他们的困境不仅是体制问题,也是整个社会对学术价值认知的一个缩影。导师的责任不仅在于培养学生,更在于推动学术进步和社会发展。如何让更多人理解这份职业的意义,如何让导师的工作得到更好的支持,是我们需要共同思考的问题。

那么,问题来了:在当下的学术环境中,研究生导师究竟该如何平衡责任与自我?这份职业的未来,又是否能摆脱“压力山大”的困境,重现“学术圣地”的荣光?对此,你怎么看?