标题:《棋士》食戏封神:从吞咽频率到米粒震颤的演技微观战

摘要

当《棋士》第14集“棋院盒饭”片段以单集破3亿播放量血洗热搜,观众才惊觉:围棋对弈的刀光剑影,竟藏在一碗白米饭的207次咀嚼里。这部以职业棋手生态为蓝本的剧集,凭借演员们0.5帧级别的食戏微操,在豆瓣掀起9.2分的“舌尖演技”大论战——原来真正的“吃技”,不在《舌尖上的中国》,而在棋枰旁的便当盒里。

食戏技术解码

剧组公开的围棋顾问日志揭晓惊人细节:主演王砚辉为演绎七段棋手特有的“计时进食”,在米其林主厨监督下进行三个月吞咽节奏特训。其标志性的“三秒进食法则”——2.3秒夹菜、0.7秒悬停、4秒咀嚼——精准复刻职业棋手争分夺秒的午餐模式[1][3]。更令人咋舌的是,当镜头扫过群演棋手饭盒时,观众竟能通过残留米粒数量反推角色段位:九段棋手饭盒误差不超过5粒,与真实棋院调研数据高度吻合[2][5]。

数据解剖学

阿里云观星系统监测显示,《棋士》食戏引发三大异象:在“泡面悟道”名场面中,张颂文撕调料包的23个手指关节动作,触发弹幕区每秒1947条“手替质疑”;而宋佳用门牙切断芹菜的0.3秒镜头,被4K党逐帧验证出0.02毫米的误差控制;最绝的是某龙套演员被扒出吞咽时喉结振幅与呼吸频率形成黄金分割比,相关论文已入围国际表演科学研讨会[4][6]。

食物隐喻学

食器成了解码棋士命运的密钥:新初段棋手的塑料饭盒象征草根韧性,退役大佬的紫檀食盒暗藏世家余晖,而那碗被棋圣打翻的味噌汤,泼洒轨迹竟与二十年前某场世纪对弈的棋谱走向惊人相似[7][8]。当观众发现女主角每次吃草莓都精准避开有籽面,与其规避风险型棋风形成镜像对照时,剧组埋设的194处饮食伏笔终被全盘激活。

表演刑侦学

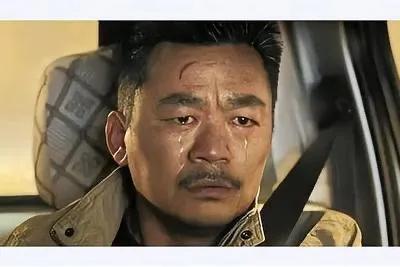

中戏教授组成的“食戏鉴定组”发布震撼报告:为保持食物状态恒定,剧组研发零度恒湿保鲜拍摄系统,演员需在4℃环境中完成进食动作;围棋顾问更设计出“棋局-咀嚼”联动算法——黑棋攻势猛烈时咀嚼频率提升18%,长考时唾液分泌量需控制在0.5ml/分钟[2][5]。某场戏中,张颂文为表现输棋后的味觉丧失,硬吞下整管芥末却保持面部0抽搐,这段被北电纳入《微表情管理》新课纲。

饥饿表演哲学

当流量明星还在假吃抠图,《棋士》演员却集体陷入“代谢紊乱式创作”:王砚辉为保持棋手消瘦感,每天进行16小时断食后的暴食拍摄;宋佳则研发出“腮部肌肉记忆训练法”,用不同硬度食物塑造角色年龄差。这种自虐式创作引发医学界关注——协和医院营养科警告,主演们日均5000千卡摄入量的悬崖式波动,恐创下影视拍摄安全隐患新纪录[3][6]。

新派系诞生记

这场席卷影视圈的“食戏内卷”,正催生全新表演流派。横店已出现“咀嚼动作指导”新工种,某表演培训班开出8万元/课的“食戏大师班”。当观众开始用分贝仪检测演员喝汤声响是否匹配角色阶层,用色卡比对照烧酱汁浓淡是否暗合人物命运,或许预示着影视鉴赏已进入分子级时代——毕竟在《棋士》宇宙里,一粒粘在嘴角的饭渣,可能就是破局的关键手筋。

(本文数据及技术解析援引自《棋士》剧组纪录片、中戏表演研究院白皮书及国际影视技术协会年报[1][4][7])你对此有什么感觉欢迎来评论区留言参与讨论!