【前言】

1986年9月十几号的时候,南方的热天还是很厉害。

杨得志总参谋长对身边热得直冒汗、穿着短袖的工作人员吩咐道:“把毛料军服带上,等会儿到部队里头拍张照。”

咋这么大阵仗,总参谋长这么上心是要去哪儿啊?哦,明白了,杨得志这是要回访一个老部队,就是50多年前他当团长的那个团。

杨得志踏进营区团史室,一眼就瞧见了满墙的大照片。他忍不住嘀咕起来:“哎呀,真是壮观啊!”

这支队伍历来就以能打硬仗著称。无论是山地交锋、平原对决,还是丛林较量、沼泽激战,无论是烈日炎炎的白天,还是伸手不见五指的夜晚……他们样样精通,既能主动出击,也能稳守阵地……

【杨得志任红一团团长,三岬嶂战斗打响了名头】

1934年刚开始那会儿,杨得志接了周震国的班,当上了红一军团第一师第一团的团长。这个团啊,历史可辉煌了,它最早是黄公略带着的红三军第一纵队。

杨得志接手新职位那会儿,第一师的领头人是李聚奎师长,而第一团负责政治思想工作的是符竹庭政委。

那时候的情况是这样的,红一军团的主力队伍和他们旁边的部队一起,负责守护福建的建宁地区。他们碰到了国民党军队的三个师,双方打了起来。

2月9号那天,杨得志接到了他们师长李聚奎交下来的战斗任务:

现在,敌人那边有三个师的兵力正在建宁三岬嶂区域游荡,你得赶紧带着部队动起来。得赶紧跑到敌军前面,把三岬嶂给占了,而且得死守在那里,绝对不能让他们夺回去!

杨得志问得挺直接,这地方咱们得守多久啊?师长一听,面露难色,摆了摆手说,上头就让我们守着,具体时间压根儿没提。

杨得志一回团部,立马就召集大家开会,商量对策。最后决定,先由杨得志领着第二营和第三营先走,政委符竹庭呢,就带着第一营在后面压阵。会议一结束,天已经完全黑了,而且还下起了绵绵细雨。杨得志赶紧把队伍集合起来,大家踩着湿滑的泥路,就这样上路了。

杨得志一点时间都不敢耽误,要是敌人抢先占领了三岬嶂,那他率领的一个团要对付敌人的三个师,那难度可大了去了。

队伍在急急忙忙赶路,只有“沙沙”的脚步声回响着。眼看就要到目的地了,前面突然闪现出一丝微弱的光亮。杨得志瞪大眼睛,紧紧盯着前方,心里琢磨着是不是有敌人埋伏。

这时候,三营的营长急匆匆地跑过来问团长:“头儿,咱们接下来咋整?”杨得志心里已经有了最坏的打算,他打算好好利用红军擅长近战和夜战的特点,跟国民党军拼上一拼。三营打头阵先上,杨得志带着二营紧跟在后面。可当他们好不容易爬到了山顶,却发现国民党军连个影子都没见着。

杨得志心里明白,现在不是放松警惕的时候。他赶紧把三个营长叫过来,直接吩咐说:

刚才的情形看来,敌人离咱这儿不远了。大伙儿动作快点儿,把防御工事建起来,等明天太阳一出来,咱们就得迎战了。

三岬嶂这座山全是石头。因为没有趁手的工具,战士们只能靠刺刀和自己的双手来挖。他们辛苦干了一宿,总算是挖出了能躺着和跪着的战壕。等天亮了,杨得志这才看清了三岬嶂的整体样子。他转了一圈看了看,心里有了数:这地方防守容易,进攻难。

正当他心情稍微放松了点,国民党的飞机就出现在天际。先是几架侦察机,在三岬嶂上空绕圈子。杨得志心里明白,一场硬仗躲不掉了。没过多久,国民党的轰炸机就开始扔炸弹,加上炮火的轰击,一时间,整个山头被炸得土石四溅。

炸了大概有半个小时,国民党步兵开始动了。

这时候,杨得志找到了三营的领头人,快速给他交代了几句。他直截了当地说:

敌军人数虽占优势,但我们这边地势有利。在安排人手时,你可得机灵点,别傻乎乎地跟他们硬碰硬。

三营的头儿讲道:

近战才行。两军一旦搅和在一起,他们那些飞机大炮可就派不上用场了。

杨得志强调说:“关键得有信心。”话音未落,他便前往二营的阵地,跟二营的营长陈正湘商量起了打仗的事儿。

在杨得志的带领下,士兵们靠着建好的防御工事和刚炸出来的坑洞,一遍遍地击退了国民党军队的连续冲锋。

打了一整天的恶仗,第一团第二营虽然伤亡惨重,但那块地方还是牢牢掌握在红军手里。天色渐暗时,第二师的突击队从左路杀到,第一师的剩余部队从右边包抄,再加上第一团的正面冲锋,三方合力把国民党军的第九十四师给打得落花流水,全线崩溃。

咱们一团就用了一个营的兵力,愣是把敌人一个师给挡住了……这事儿得记在咱们的战斗历史上,算是咱们一团在三岬嶂那场漂亮仗里的一个闪光点!

【杨得志指挥炮兵连,掩护十七勇士抢渡大渡河】

要讲在第五次反“围剿”那会儿,三岬嶂那一仗,算是让红一团在红一方面军里崭露头角了。但要说红一团最拿得出手的战绩,还得数长征路上那次“抢渡大渡河”。

第五次对抗国民党“围剿”没能成功后,红军为了留住力量,只能改变原来的计划,走上了漫漫长征路。

一路上,杨得志带着红一团走在红一军团的最前面,他们的主要任务是给中央纵队清出一条路,还要在后面保护大家。跟他一起负责这个任务的,是最近才调到部队里来的黎林。

1935年5月份,红军队伍一路跋涉,最终抵达了四川的会理地界。他们在城外头,靠近一个打铁的地方,开了个紧急会议。商量来商量去,最后决定还是得继续往北走,得想办法过大渡河,拿下西昌,然后在四川的西北边跟红四方面军碰头。

大渡河是岷江的一条分支,人们常说它地势险峻,难以跨越。如果没有船只的话,人压根就过不去。幸运的是,在准备抢渡大渡河之前,杨得志带着队伍成功缴获了敌人的一艘船。有了这艘船,杨得志就下了决心,要在25日一早,天刚蒙蒙亮的时候开始抢渡!

一听到要成立“渡河突击小队”,战士们纷纷抢着要加入。杨得志看到大家这么积极,心里头别提多高兴了。经过一番商量,决定从第一营的第二连里选人。最终,挑了以第二连连长熊尚林带头的17名勇士。

杨得志打算这样安排:把炮兵连的三门82毫米迫击炮和几挺重机枪架设在山头防线,而轻机枪和顶尖射手则移动到河岸边的阵地。等17名勇士冒险渡河时,他们就得协同作战,给予支援。

因为船不大,所以每次只能载9个人过去。杨得志给他们打气说:

红军的未来全靠你们了,你们得下定决心,无论如何得把河渡过去,把对岸的敌人一股脑儿全干掉!

船慢慢向河心划去,杨得志朝炮兵连大声喊道:“开火!”

小船在枪炮声的掩护中,嗖嗖地往对岸冲。半道上,它不小心撞上了暗礁。这时,几个船工毫不犹豫地跳进河里,用背硬顶着船身,经过一番努力,终于让船摆脱了危险。

刚喘口气,杨得志就拿起望远镜瞧,发现对岸小村子那边,国民党军跟潮水似的往渡口冲!他立马大喊:“开火!”接着又喊,“炮火往前延伸!”

在杨得志的带领下,我方强大的火力有效支持了那9名勇士,让他们顺利登上了岸边。

接着,第二批勇士们也顺利到达了岸边,和之前上岸的兄弟们一块儿朝国民党军队冲去。经过一番激烈的打斗,红一团很快就占领了河对岸的渡口位置。没多久,杨得志和黎林坐着第三条船也过了河。

就在那会儿,咱们的队伍在河流下游又找到了两只小船。这样一来,后面的队伍过河就能快上好多了。

大渡河惊险抢渡的大胜利,关键就在于杨得志这些指挥官的英明指挥,但最大的功臣还得数那些英勇无畏的红一团战士,特别是那十七位猛士!

【杨得志重回老部队,说有一种回娘家的感觉】

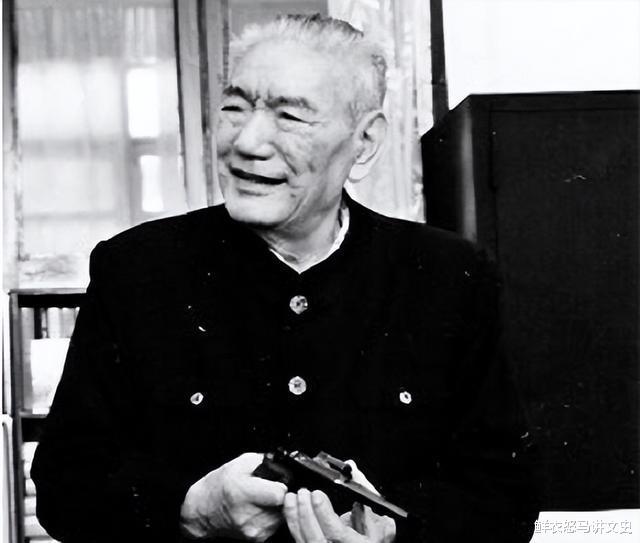

1986年那会儿,杨得志坐着车回到了他以前的部队。还没到营地,这位已经过了70岁的老开国将帅,就开始检查队伍,瞧瞧地形,在连绵起伏的山和茂密的树林里走来走去。跟在他身边的工作人员都显得有些累了,但他自己却精神头十足。

杨得志一到,团长和团政委就已经在那等着了。他俩赶紧迎上去,笑着说:“老团长,我们可是一直在等您呐。”

杨得志挨个儿跟他们握了手,笑着打招呼:“我其实老早就想来瞅瞅大家了!”

“咋样,大家都还好吧?”杨得志望着面前这位年轻的团长和团政委,眼神里似乎在寻找着什么。想当年,他刚满22岁就接过了这个团的团长重任。他带着大伙儿经历了第五次反“围剿”,一路长征,还东渡了黄河,在这个团里,他一待就是一千多个日日夜夜。这个团,对他来说,感情深得很。

在两个年轻团干部的带领下,杨得志来到了部队的最前面。这时候,军区司令员尤太忠开口说:“总指挥,战士们都盼着您来瞅瞅他们的风采呢。”

杨得志先是愣了一下,然后咧嘴笑了。他立刻把白手套套在手上,自然而然地拉了拉帽檐。尤太忠司令员和军里的头头脑脑们陪着他,一块儿往操场上的队列走去。

将军走起路来,脚步沉稳有力。就在不久前,美国那个管三军的大头头还一个劲儿地夸奖:杨将军那走路的样子,简直就是军人的典范。说到杨得志的身体,那叫一个硬朗,连日本的首相中曾根都好奇地打听他的养生之道呢。

杨得志瞅着那一张张稚嫩的脸庞,心里头不由得犯起嘀咕。这些小家伙,让他回想起了自个儿的过往。想当年,他18岁那会儿,光着脚丫子从铁路工地上一口气跑到红军招兵的地儿,就这么踏上了革命的征途。从井冈山的山头一路摸到遵义的城门,从长征的泥泞小道走到平型关的战场,又从冀鲁豫的平原奔到大西北的荒漠,从古都西安跋涉到“三八线”的前沿。

杨得志原本只是个寻常士兵,但后来却变成了了不起的军事家。因为他是从最底层干起的,所以他特别能理解战士们的辛苦。每当打完一场硬仗、恶战,他都会用心去挑选队伍里的榜样人物,然后好好宣传他们的事迹。

在朝鲜战争那会儿,《谁是最可爱的人》这本书的作者魏巍,跑到了杨得志的队伍里。杨得志一听这消息,立马让人把魏巍请过来聊聊。

魏巍曾在红一团负责教育工作,之后又转到杨得志领导的骑兵团担任政委,因此,他和杨得志关系挺铁的。杨得志对他目前干的活儿非常满意。

看完《谁是最可爱的人》这本书后,杨得志由衷地赞叹说:

你给咱们“自家人”长脸了!你那篇文章写得真棒。我一口气看完两遍,真的太棒了!比你在这儿干团政委那会儿的成绩还要亮眼!

魏巍讲道:

这全靠你的教育和关怀。特别是在一团那会儿,你给我打下了坚实的基础。

那时候,红一团里真是英雄辈出,数都数不过来。就说那个十七勇士吧,还有狼牙山上的五位壮士,他们都是响当当的人物。

杨得志跟魏巍聊起了他写《谁是最可爱的人》那会儿的事儿,还顺便问了问现在国内咋样。他说道:

你打算在父母家呆多少天呢?

魏巍讲道:

多待几天吧,我想多攒点“干货”,还得靠司令员多帮忙支持一下。

杨得志咧开嘴乐呵道:

没问题。部队刚结束第五次战斗,冒出了好多英雄个人和团队。你想去哪儿都行,想找谁聊都成!

在杨得志心里,手下士兵总是排第一位。他这番言语,着实让魏巍心头一暖。

说起来,杨得志在身穿沉甸甸的军装,把队伍检阅完毕后,整个人热得跟从水里捞出来似的。接着,他就被人带到了团史展览室。

这时候,团长拿起一封展示的信,说道:“老团长,看看这个,是您给我们写的信!还有这封也是!”其中一封是他当济南军区司令员那会儿留下的。

老部队那边来了封信,是想问问杨得志一个关于历史的事儿,还想着请他回去给大伙儿讲讲团里的故事。可巧的是,杨得志那会儿正忙着参加中央的一个大会,紧接着还得去海防部队看看。他实在是抽不出空回去“走走亲戚”。于是,杨得志二话不说,当晚就拿起笔,把部队里那些疑问给解答了,还勉励他们得守住荣誉,继续往前奔。

那次,杨得志没能回去,他挺遗憾地感叹:“一晃五十多年过去了,好几次打算回老部队瞅瞅,结果都没去成!”

随后,杨得志的目光被一组展现十七勇士奋勇抢渡大渡河的照片深深抓住了。

他朝漂流的木船一指:“咱的指挥所,就选这儿了。”杨得志边瞅着下方,边讲起了照片背后的那些事儿。说到长征路上那些不容易,杨得志心里头满是感慨地说:

我们跑遍了全国十一个省份,碰到了好多之前想都不敢想的难题,咱们是怎么挺过来的?就是靠心里那份铁定的信念。没错,路上有好多很棒的同志没能一起走完全程。

讲到这里,杨得志的脸色突然沉了下来。

当看到眼前挂满了好几十面锦旗,杨得志的脸色这才慢慢好了起来。他招手把年轻的团长和团政委叫了过来,用手一指那些锦旗,说道:“你们干得不赖!继续保持,再接再厉!”

现在,尤太忠请杨总长给团部说几句指导的话,杨得志哈哈一笑:“我不用说啥指导的话,我这回是回自己老地方了。那我就这个老地方的人的身份,随便聊聊几句老理儿吧。”虽然他身边跟着的秘书给他备好了讲话稿,但杨得志压根儿没去碰它。

杨得志聊起了很多红一团的事儿,还分享了不少红一团的英勇故事。说完这些后,他叫人把笔墨拿来,然后挥笔写下:“大渡河的水啊,流得长远,红军的那种精神,也是一辈辈传下去。”

最后,杨得志主动邀请大家一起来个大合照,他还特地和现在的团长、团政委拍了照片。因为天气实在太热,大家都劝他别穿得太厚重,但杨得志为了显得正式点,硬是要那么穿。拍完照后,杨得志还赠送给老部队一本回忆录《横戈马上》,里面记录了他和他的战友们的故事。

走出军营大门,杨得志再次迈上了勘探地形的征途。他心里对老部队里的那些年轻战士们寄予厚望,盼着这帮新兵蛋子能把老兵那股子劲儿传下去,为了守护咱们国家,毫不犹豫地站出来贡献力量!