原计划8天的太空任务,硬生生拖成9个月。

当苏尼塔·威廉姆斯(Sunita Williams)和布奇·威尔莫尔(Barry “Butch” Wilmore)在漆黑的舱门中跨出第一步时,他们早已从‘航天英雄’变成了‘最惨太空漂流者’。

这是一场始于2024年6月的波音“星际客机”短期任务,却因5次推进系统故障及氦气泄漏等问题,被迫延迟到2025年3月才最终返航,并由SpaceX旗下Crew-9载人龙飞船千里驰援。

9个月的意外滞留中,太空失重折磨、心理压力坍塌,如同一场现实版的《火星救援》。

返航过程中,飞船时速超过2.8万公里,再入大气层时舱外温度高达1600℃,犹如“火球坠落人间”。

当他们最终落入佛罗里达海面,太空探险以并不轻松的方式收场,但这场关于技术、心理与大国竞赛的颇费周章,却远没有简单结束。

一、从8天到288天的“太空囧途”

一、从8天到288天的“太空囧途”2024年6月,威廉姆斯和威尔莫尔登上波音“星际客机”飞船,原本只需短短8天驶向国际空间站并快速返航。

谁也没想到,这趟短期行程最终在轨道上熬了整整9个月。

因推进器接连出现故障,NASA无奈宣布任务延误,返航日一再顺延。

一纸延长计划,硬生生拉长了宇航员的募兵期:他们从最初的乐观等待,渐渐陷入漫长的煎熬。

“星际客机”推进器的位置设计缺陷,令燃料热量无法及时排放;氦气阀门多次泄露,导致飞船推进与姿态控制系统雪上加霜,并使NASA无法及时执行返航指令。

于是,二人只能继续留守国际空间站,承担更多舱内任务和维修作业。

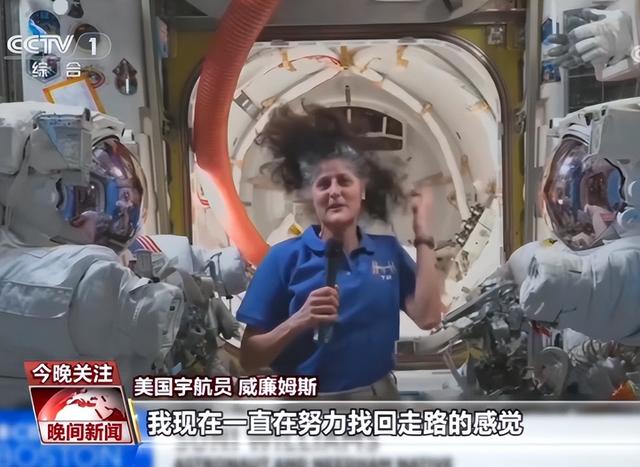

在这段慢长等待中,失重带来的肌肉萎缩、骨质疏松以及体液分布改变,让他们一度出现所谓的‘锥子脸’症状。

这并非骇人听闻,而是太空医学里常见的现象。

NASA一度借用Crew-8龙飞船在轨作为“救生艇”,可这仅是无奈之举。

因为“星际客机”的后续修复进展缓慢,所有人都在等待埃隆·马斯克(Elon Musk)能否提前集结Crew-9,允许他们以“搭顺风车”的方式回家。

二、马斯克如何成为最后希望当波音一次次的故障报告出现在NASA主管的桌面时,SpaceX正默默加快Crew-9的准备工作。

NASA副局长帕姆·梅尔罗伊(Pam Melroy)在发布会上直接点明:“这是唯一能带他们回家的选择。”

这句话既是对波音“星际客机”前景的叹息,也彰显出马斯克团队在关键时刻填补真空的能力。

在2025年3月的紧急发射窗口,SpaceX迅速将载人龙飞船送上太空。

这种高效率背后是近年来SpaceX积累的海量发射经验,以及重复使用火箭技术带来的成本和时间优势。

然而,龙飞船本身也并非完美无缺。

早些年,SpaceX在测试中曾出现隔热材料侵蚀超预期的警报,为此工程师紧急优化了PICA-XV2隔热层的集成方式。

最终,这艘龙飞船顶住了发射和对接国际空间站的双重挑战,如承诺般为威廉姆斯和威尔莫尔打开了回家的舱门。

三、载人龙飞船返航的生死4小时从国际空间站出发到溅落大海,再入大气层时的急剧升温,是所有载人航天的生死分水岭。

当龙飞船以7.9公里/秒(约2.8万公里/时)速度闯入大气层,迎面是高达1600℃的炙热火焰。

倘若没有成熟的烧蚀技术和隔热材料,这一步足以让舱体变成飞灰。

SpaceX所采用的蜂窝结构防热层,由经过改进的PICA-XV2材料制成,这种烧蚀材料可以通过表面不断剥落并带走热量的方法,为舱内乘员稳住环境压力。

就像在外层贴了一层可烧掉的保护壳,背后的隔热升级方案更是寸寸护航。

航天员在这样的大火球里,舱内依然能保持在25℃上下,这是NASA数十年载人航天成果和SpaceX创新工艺共同铸就的结果。

然而,高温只是考验的一面。

进入黑障区的90秒通讯失联,或许更让人心跳加速。

这是航天器因等离子体包裹与地面暂时断联的过程,负责监控的NASA“休斯顿”控制中心此刻只能屏住呼吸,静待飞船突破这段致盲时刻。

短短几十秒,身处舱内的威廉姆斯和威尔莫尔形容就像被关进闷热密闭的钢炉里,外面徒留猩红烈焰翻滚。

他们在失联前接受简短的心理暗示训练,对于经验丰富的宇航员来说,这些训练足以避免恐慌。

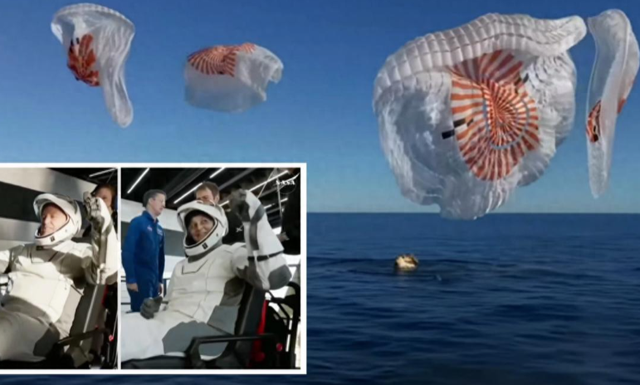

四、与海浪相逢的落点等离子通信恢复后,控制中心紧盯大气数据,等待下一步减速程序。

随着距离海面5.5公里时,龙飞船头顶上那四色橙色降落伞终于一齐绽放。

一瞬间,巨大的伞面簇拥开来,将整体速度减至24公里/小时,直到扑通一声安全坠入佛罗里达外海那片蔚蓝深处。

这与中国神舟系列的一贯“关键时刻反推发动机+单伞”陆地降落方式截然不同。

NASA认为,以多伞设计提升冗余度,哪怕一伞失效也可保证回收安全。

海面溅落虽然常伴随巨浪和复杂的打捞流程,但对Crew-9来说,这是相对稳妥的结局。

龙飞船的密封性及浮力舱保证了舱内乘员不受海水侵袭,只要舰船及时前往回收,这段惊险返航就能在波光粼粼的海面结束。

五、中美技术对比在这次波音飞船故障与SpaceX紧急救援的背景下,外界也始终关注中美在载人航天领域的技术竞争。

美国的四伞海上溅落与中国的单伞+反推陆地降落,出发点并非谁更先进,而是两国地理环境、航天传统和技术趋向的不同。

例如,中国的神舟飞船更常依赖大型主伞配合反推发动机实现在硬质地面上的柔性着陆,这在地广人稀、回收队伍训练充足的环境中显得安全而高效。

美国则因地域和海军力量等客观条件偏向海面回收,大力发展多伞技术减少意外概率。

在烧蚀材料研发上,中美也都有独到之处。

SpaceX通过重复使用隔热瓦,节约时间和经费;而中国突破了自愈性涂层技术,让‘以烧制烧’更上一层楼。

两国都与大型航天集团和科研院所深度绑定,既相互借鉴亦保持各自独创性,从而在不同领域展现领先实力。

六、9个月滞留

六、9个月滞留威廉姆斯和威尔莫尔能在ISS上多逗留9个月,背后亦牵出国际空间站的“救生艇荒”。

俄方联盟号飞船数量减少后,NASA只能依赖SpaceX的商业运力,以及波音的“星际客机”能否稳定供给。

然而,此次波音异常暴露了商业航天领域的质量管控挑战,让NASA始料不及。

在数次连线访谈中,威尔莫尔常向地面调侃:“在这里能看16次日出与日落,就当免费度假吧。”

但笑声里也能听出心酸,无人确切知道何时才能回家,拥抱地球的蓝色天空和家人最简单的问候。

NASA为此秘密启用心理干预团队,通过远程指导与定期沟通,让漂流者维持心态平衡。

长期隔离对人类心理和身体的影响非常明显,即使是训练有素且多次执行任务的资深航天员,也不可能完全免疫这种消极情绪。

回看波音的角色,昔日的“神话”没能抵住连环故障的袭击,表明无论过去名气多响,商业航天都存在硬科技门槛。

安全底线千万不能突破,否则任何微小纰漏都可能在太空放大成全局危机。

此次波音的失误也给NASA敲响警钟,过度依赖单一商业航天伙伴、一味追求进度或成本节省,都可能酿成长远损失。

结语当威廉姆斯颤抖着踏出舱门,她脑海中或许浮现出无数画面:国际空间站幽暗的舷窗、波音“星际客机”那道刺眼的故障警报、SpaceX紧急对接时忽明忽暗的控制面板,还有最后在大气层中熊熊燃烧的外壳。

舱外是焦痕尽显的飞船残骸,舱下是翻滚不息的佛罗里达海浪。

9个月的太空漂流以0.03%的死亡率收场,这一数字背后,是NASA、波音、SpaceX乃至全人类对探索未知的坚持,也是无数科研人员与宇航员共同承担的艰辛。

如今,人类的太空版图仍在不断延伸,危险与机遇如影相随。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。