上个月,中国的发动机领域出了条世界级大新闻。

潍柴动力做出了全球首款热效率突破50%并实现商业化应用的柴油机。

(以上内容引自《英才》杂志对谭旭光在事后多年的采访,属潍柴单方面说法,而重汽当年就表示:不愿对此事做多评论,相关人士以“太敏感”为由谢绝了记者的采访)

但无论如何,挣脱了束缚的潍柴开启了从国内到国外的大肆并购扩张之路。

当年收购湘火炬,潍柴花了10.23亿,被很多人看来是“缺心眼”的举动,湘火炬就是个搞火花塞的,不值这个价。

但谭旭光真正看中的,是湘火炬拥有对法士特齿轮、汉德车桥和陕西重汽的控股股权。

法士特与汉德

当时法士特就占据了国内70%的重卡变速箱份额,而今天更是垄断了80.5%的市场。

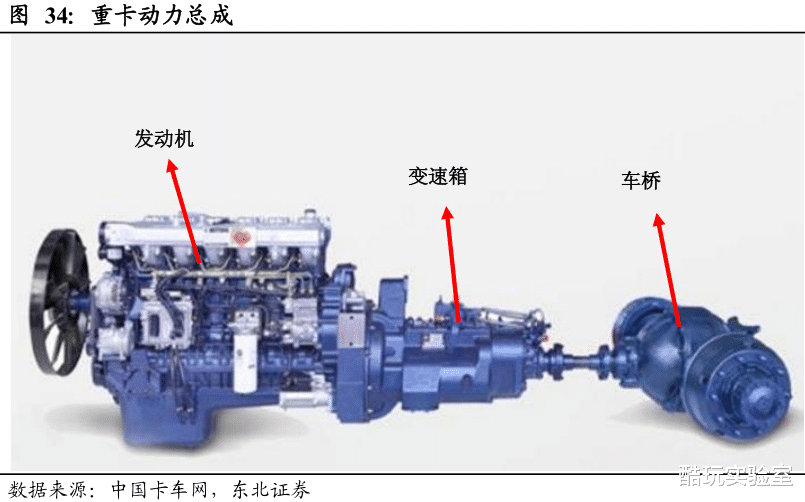

收购完成,潍柴同时拥有了“发动机+变速箱+车桥”这三张王牌。

粗暴点说,任何一家车企只要买来“潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥”,再焊个车架、安个驾驶室,一辆整车便能下线。

潍柴开始从一家单做发动机的企业,向动力总成和整车配套进发。

而通过收购湘火炬,潍柴还拿下了陕重汽。

到今天,这个中国重卡第四的行业龙头,90%+的整车配套发动机都是潍柴的。

2019年上半年,陕重汽各项业绩抵/超2014全年

很快到2007年,潍柴就做出了首款重型商用车动力总成。

之后又实现了在商用车、工程机械、农业装备全领域的动力总成。

而在吃透了国内上下游供应链之后,潍柴依然不满足,开始向海外伸出触角。

2009年金融危机时,潍柴第一次尝试并购濒临破产的海外企业,把法国博杜安船用发动机公司收入囊中。

而后潍柴发现,卖掉的船机多数配装到了游艇上。

于是,潍柴开始考察下游的游艇产业,全球TOP 20的游艇公司走访了17家,最后选中了法拉帝游艇。

这家游艇被公认为游艇中的“劳斯莱斯”,一度的广告语是:“买一艘法拉帝(游艇),送一辆法拉利(跑车)”。

很多人认为谭旭光不务正业,用“国资”为自己的“个人爱好”买单。

但实际上通过收购法拉帝,潍柴一举从陆上动力跃入壁垒很高的海上动力系统,掌握了海上发动机的核心技术。

在潍柴领导下的博杜安业绩

博杜安的成功让潍柴更加“狂妄”,又跑到德国收购了叉车界全球第二、欧洲第一的凯傲集团,用凯傲集团并购了物流自动化系统全球第三名的德马泰克。

通过一系列收购,潍柴一举打入欧洲市场。

而在成为凯傲集团第一大股东之后,潍柴又跟凯傲联合将叉车业务落地山东,大举进入中国和亚洲市场。

凯傲旗下的林德叉车,现在是国内叉车第三。

有很多海外并购的中国企业,处在“拆了东墙补西墙”的尴尬境地,但是到今天,潍柴收购的所有国外企业,全部实现盈利。

潍柴40%的营收和30%的利润,来自海外。

中国人收购海外企业,赚回来的钱归中国人。

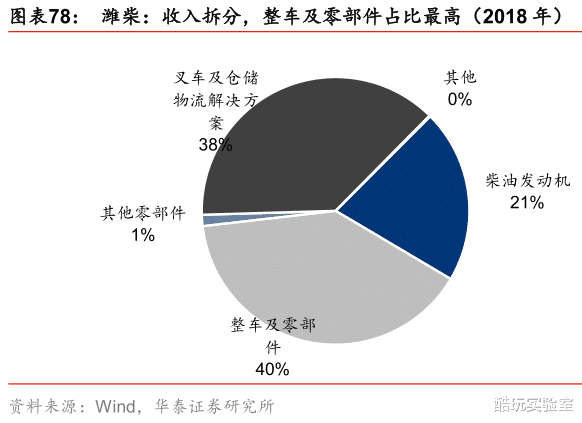

也正因为有了海外并购的叉车业务,和国内并购的整车业务,潍柴早已不是一家单纯的“发动机”企业。

在整个潍柴控股集团的年度收入里,叉车仓储物流收入占到38%,整车零部件占40%,均远高于发动机的21%。

但说起利润的时候,发动机业务又遥遥领先,拿下73%。

谭旭光说:“当特朗普还没上台的时候,我已经静悄悄地,把所有资源拿到我口袋儿里来了。”

特朗普上台,国际化的潍柴也不怕。因为潍柴发动机的上游,几乎没有海外供应商,而在下游,对一带一路沿线国家的出口,占潍柴出口总量90%以上。

今天潍柴动力的全球布局,长这样——

在独联体国家合资制造欧洲标准发动机

在南亚东南亚利用轻资产模式当地生产

在欧洲完成高端品牌并购

在北美构建产品进入的平台

谭旭光满足了吗?没有。他开始在自己身上“动刀子”。

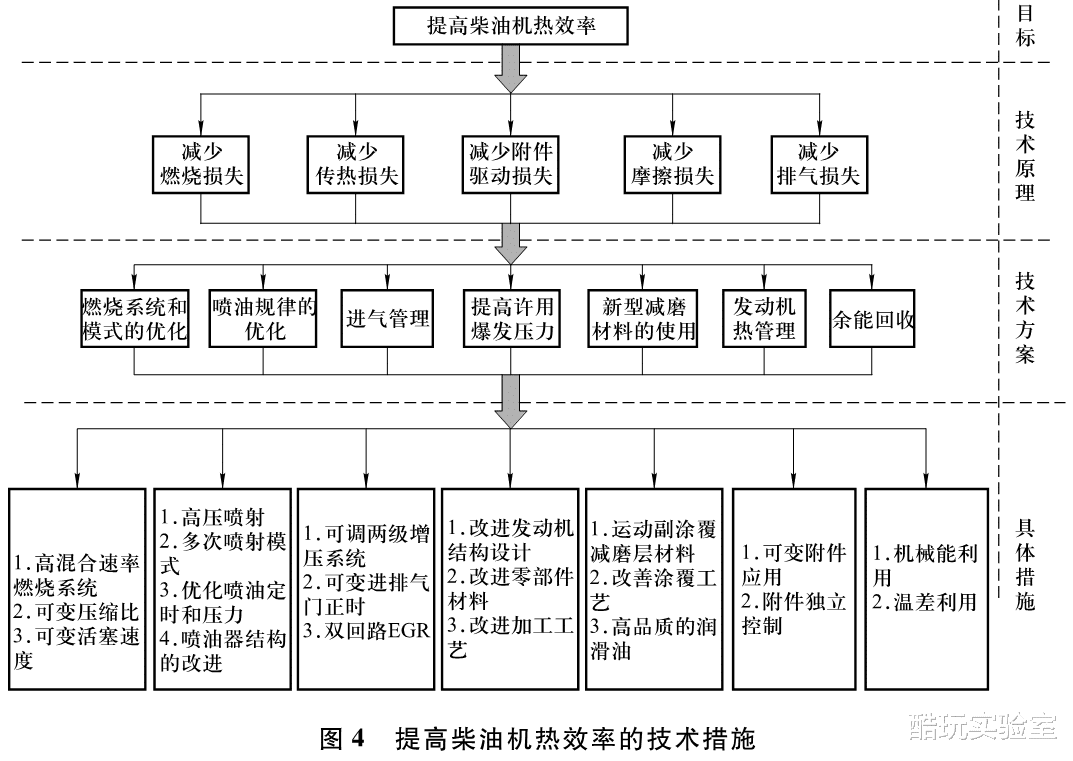

今天,所有人都在谈新能源汽车,柴油发动机会不会终究“日薄西山”?谭旭光早就想到了这一点。

他抢先做了更易达到清洁标准的天然气发动机。

而随着国六的实行,天然气重卡开始快速增长。

而早早布局的潍柴占了半壁江山。

天然气终究也是传统能源,重卡动力的未来是什么?谭旭光的答案是:燃料电池。

潍柴有超过200辆燃料电池公交车已累计运行超过130万公里

4 款搭载潍柴动力燃料电池系统的客车进入工信部推荐车型目录

很多人至今觉得燃料电池不靠谱,加氢的尤其不靠谱,但就像中国汽车工程学会理事长付于武说的:

“中国不应该放弃燃料电池汽车,一旦燃料电池汽车产业化有所突破,我们可能面临战略失误带来的风险。”

纯电驱动重卡,目前还存在技术困难,比如奔驰最近出了一款纯电驱动的重卡,续航是200公里……

业内一些专家认为,纯电和燃料电池,会分别会从“小车”和“大车”两头逐渐替代汽油乘用车和柴油商用车。

谭旭光说:“新能源是重要的,但不是唯一的,柴油机未来30-50年无法被取代,重型卡车也不可能被新能源取代。”

说归说,做新能源谭旭光可一点不含糊,一口气布局了3条技术路线。

与德国博世集团合作,研发氢燃料电池技术;

入股加拿大巴拉德,获取质子交换膜燃料电池技术;

入股英国锡里斯,研发固态氧化物燃料电池技术。

潍柴拥有巴拉德下一代质子交换膜燃料电池电堆及模组技术产品在中国客车、商用卡车和叉车市场的独家权利

潍柴成立的三家新能源合资企业全部在山东,而潍柴还要投资500亿元在济南打造新能源动力产业园,做出一整套涵盖整车、整机、动力总成系统、电池、电机的新能源动力产业链。

为什么潍柴可能把新能源重卡做成?因为今年,面向燃料电池、电控两个方向,潍柴进行了中高端领军人才的社招。

专业的猎头公司调查后告诉潍柴,两个方向90%以上的领军人才都已在潍柴麾下,“再招只能去海外了”。今年,潍柴招聘的硕博人才约700人。

潍柴的20多年,就是中国国企自主腾飞的一个样板:

在供应链的上下,潍柴向发动机组成的动力总成,向装配动力总成的整车、向海上柴油发动机和整船要发展;

在地域上的左右,潍柴向欧洲、美国、其他发展中国家的市场要发展;

在时间上的前后,潍柴向未来“革自己命”的天然气和燃料电池技术要发展,向过去恩怨已了的“竞合者”中国重汽要发展。

一位汽车行业分析师说:“正是由于看中谭旭光和潍柴的成绩,济南市政府才决定由他来主导中国重汽的改革。”

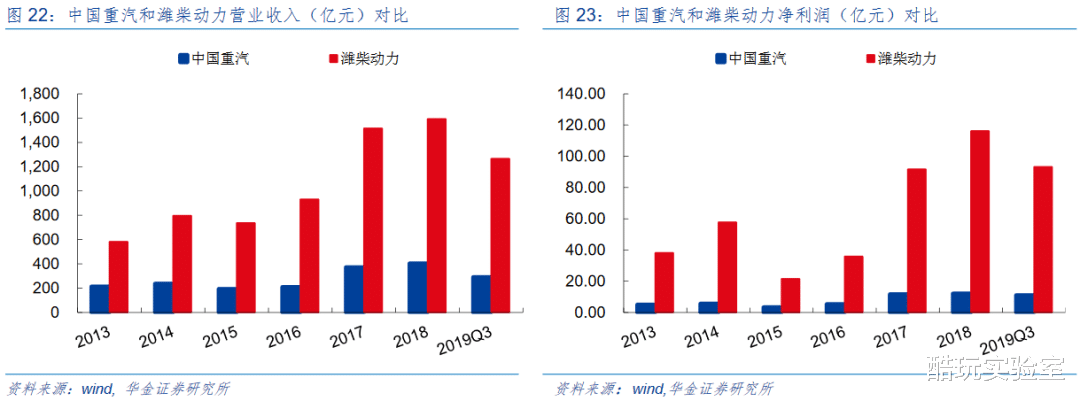

2018年底,谭旭光成为中国重汽董事长。而从去年到今年,中国重汽旗下车型配备潍柴发动机的比例“陡然”蹿升,8月比例已达15%,结束了“杭发厂事变”后十多年“老死不相往来”的历史。

据测算,中国重汽配套潍柴发动机比例每提高1%,潍柴营收会增加13.3个亿。

面对下游整车企业,现在潍柴的业内地位就是:几乎所有重卡车企都要仰仗潍柴供货,而潍柴可以不依赖他们中的任何一家。

在适用车型、排量大小、下游企业分布上,潍柴都是多点开花,不依赖任何一类单一产品和客户。

而面对上游零部件供应商,潍柴从多家供应商处供货,也不依赖单一供应商。

国六后处理催化剂、增压器等部件

潍柴供应商都不止一家

而东风、福田均只依赖一家供应商

谭旭光的下一个目标,是到2025年,把潍柴集团总体营收做到1000亿美元;到2030年,营收做到10000亿人民币。

总书记评价潍柴是“心无旁骛攻主业”。

但业内的人其实都知道,潍柴必须承担的风险是,重卡这个行业,是有周期的。

你把供应链整合得再好,企业必须抗住销售周期性剧烈波动的风险。

但奇怪的是,2020年,周期似乎被“打破”了。

重卡成了全中国“最好卖”的车。

下篇:

2020-2021,中国重卡的黄金年代

先说一个很反常的趋势:中国的重卡,一边卖得是越来越贵,一边还卖得越来越多。

比如潍柴的陕重卡均价,2010年24万,2018年33万;潍柴的发动机均价,2010年5万一台,2018年7万一台。

排量越大、卖得越贵的发动机,比如13升的发动机(WP13),还卖得越好。

左边的大&贵&利润丰厚(毛利35%)

右边的小&便宜&利润薄(毛利10%)

其实背后原因很简单:因为超载导致的恶性事故频发,国内超载治理抓得越来越严格。

严禁超载,重卡用户就得用大排量发动机提高运输效率,来弥补单车运力“受限”而下降。

大排量的发动机有很多好处:功率和扭矩更大,在同等载货情况下,车辆速度更快;动力输出大,运行工况更佳,可降低维修保养成本。

大功率、大排量发动机能以较低的转速,确保发动机的主要工况在低油耗区间,从而提高整车可靠性

潍柴更贵的大排量发动机自然也就卖的越来越好。

潍柴12/13升大排量发动机占比快速提升

而重卡排放标准和技术含量的提升,又导致重卡整车价格一路上涨,国家发改委统计,中国重卡销售均价从2008年的23.1万元,逐步上升至 2019年的29.0万元,平均每年增长2%。

即便在这种情况下,中国的重卡销量依然“屡创新高”。

为什么?

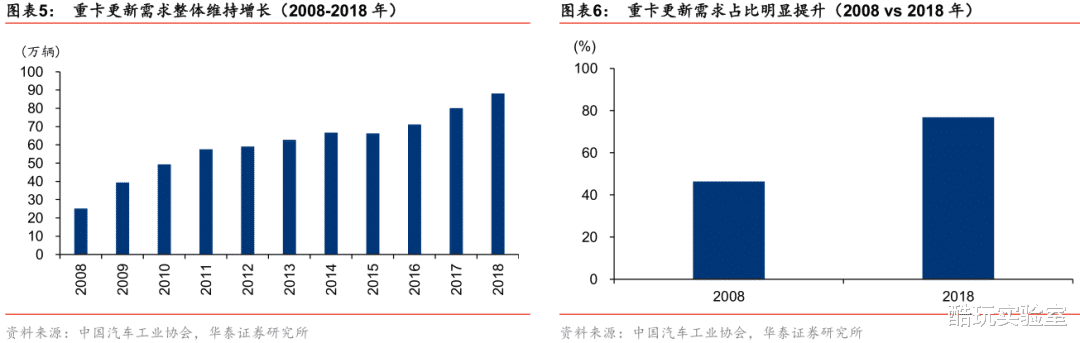

先说政策层面,很实惠的就是,全国多地对国三老卡车的淘汰置换补贴,多数会在今明两年结束,而国三重卡保有量估计在280~300万辆。

中信证券9月的最新研报测算,2020全年要淘汰的国三重卡在120-130万辆,预计2021年仍将有100万辆的国三重卡要替换,所以明年的重卡销量还将维持在120万辆左右的高位。

抓紧扔掉旧车,给的补贴可以弥补国六新车“涨的价”。

因为国六标准实在是太“变态”了。

国六标发动机的净化成本占发动机总成本超过50%。

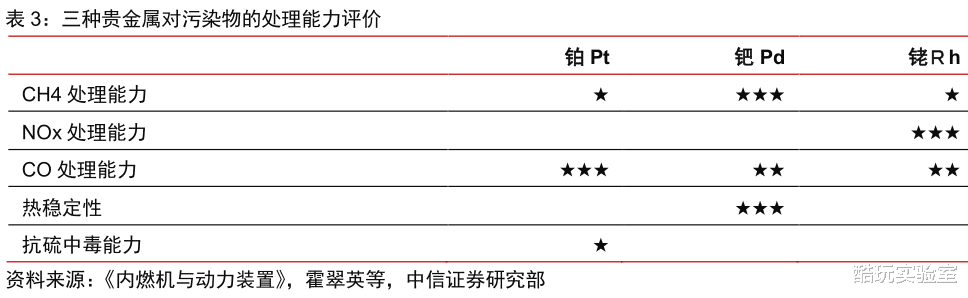

柴油机一般要采取DOC+DPF+SCR+ASC的复杂尾气后处理才能完全满足国六要求,这一套东西下来,每辆车的成本会被抬高1-2万元(因为里面有铂、钯、铑等贵金属做催化剂),相应的涨价就成为必然。

国六对治理污染的决心是铁腕级别的,是世界上最严苛的排放标准之一。

蓝色是国五对各种污染物排放允许的上限

红色、绿色的是国六a/b的标准

买重卡的人为什么可以对价格“不那么”敏感?因为买车在用车总成本里只占15%,真正的大头是油费、过路费和维修费(合计68%)。

随着中国重卡保有量越来越多,重卡更新的需求(而非首次购车需求)越来越旺盛。

说白了,就跟换手机一样。

今年全世界会有几亿人换手机,大概是能算出来的。

中国的重卡保有量已经破700万辆,今年预计突破800万辆。

重卡卖得好,重卡发动机就卖得好,这个逻辑很简单。

那补贴+国六标准,就能保证重卡销量一致旺盛下去吗?并不能。

周期是不会被打破的,这背后的原因很复杂,跟工程建设、替换需求、超限治理、环保政策都有关系。

2020-2021年政策下的高涨需求,可能会提前“透支”2022年之后的部分销量。

有人会担心,之后重卡行业就会“暴跌”。

但这种担心是多余的,因为“结构”变了。

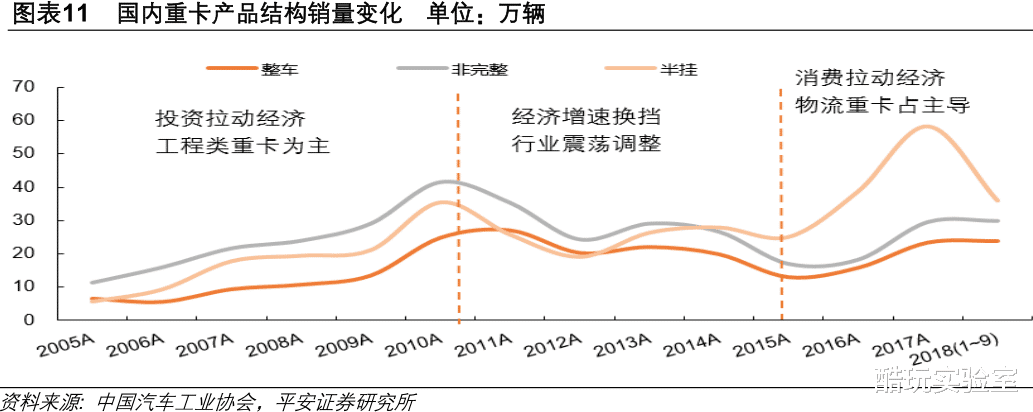

过去中国的基础设施建设如火如荼,中国一直是工程重卡占大头,物流重卡占小头。

直到2010年双方打成平手,到2017年后物流重卡占据7成份额,彻底颠倒过来。

工程重卡销量的周期跟挖掘机销量高度一致,起伏波动明显,而物流重卡(向下)的波动性明显小于工程重卡。

中国物流重卡销量占比大幅提升,等于给中国重卡行业提供了一块“压舱石”,工程重卡的波动性对整体销量的“拉胯”不会再像过去的周期那样大,整体出现断崖式下跌的概率也较低。

有人说现在国家鼓励货运走铁路、走水路,未来陆路运输是要走下坡路的。

但事实上,最近数年,中国货运总量的75%依然是走陆路,而且比例相当稳定。

就算要搞“新基建”了,中国的公路基建也依然“停不下来”。

这是(物流)重卡行业拱卫自身地位的坚实基础。

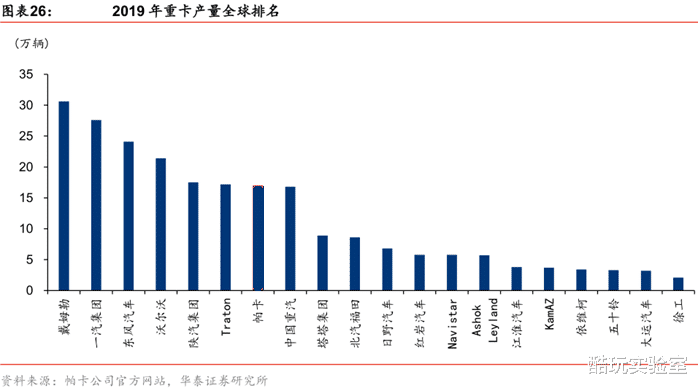

跟美国市场相比,中国重卡市场已经呈现出走向成熟的局面。

2019年,中国TOP 5的重卡制造商合计份额是83%,美国TOP 5是89%。

中国TOP 5

美国TOP 5

重卡,尤其是重卡发动机,算是投入重、壁垒高的产业,所以强者恒强。

单论重卡产量,中国头部企业已经比肩国际巨头。

但售价最高、毛利最高的高速高端发动机和重卡依然是我们的短板。

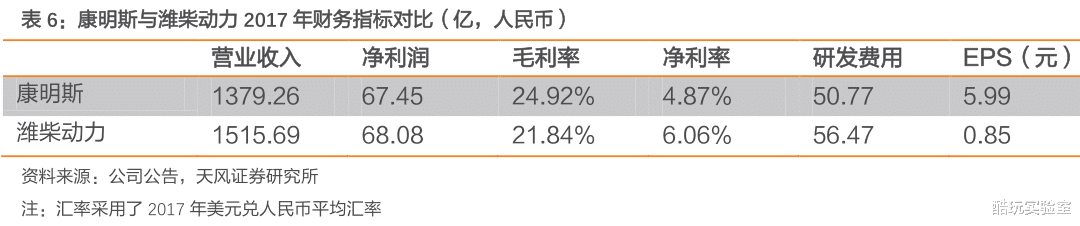

作为全中国唯一能比肩全球重卡龙头康明斯的企业,潍柴跟康明斯各项财务指标接近,都不在母公司生产重卡整车,都实现了多元化经营,母公司发动机业务营收不到上市公司一半,在中美两个全球最大重卡发动机市场各自做到了第一。

但潍柴以及所有的中国柴油发动机企业,还不能独立生产燃油系统。

康明斯是世界上唯一能研发生产设计、制造燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统的企业

我们期待潍柴和中国重卡的下一个十年,在全产业链的国产替代上更上层楼。

毕竟和汽油乘用车及其发动机产业比起来,这是一个更值得我们所有国人骄傲的故事。