译文

竹林外面有几枝桃花已经盛开了。春天到了,江水开始变暖,鸭子最先感觉到了水温的变化,在江水里欢快地游来游去。河滩上已经长满了蒌蒿,芦苇也长出了短短的嫩芽。这时候啊,河豚也正准备沿着江水向上游呢。

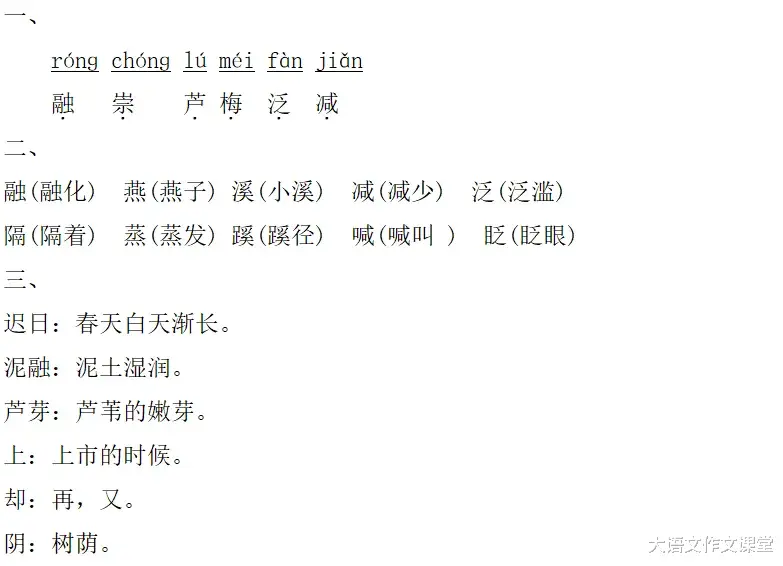

注释

惠崇:北宋名僧能诗善画,《春江晚景》是他的画作,共两幅,一幅是鸭戏图,一幅是飞雁图。苏轼的题画诗也有两首,这首是题鸭戏图的诗。

竹外:竹林外边。

三两枝:两三枝桃花。

鸭先知:鸭子最先感觉到春天江水的回暖。

蒌蒿(lóu hāo):多年生草本植物,花淡黄色,可入药。

芦芽:芦苇的幼芽,可食用。

河豚:鱼的一种,肉味鲜美,但是卵巢和肝脏有剧毒。

欲上:想逆流而上。

中心思想

这首诗通过对惠崇所画的《春江晚景》的描写,展现了早春时节大自然生机勃勃、充满活力的景象,表达了诗人对春天的喜爱和赞美之情。

赏析

诗的首句 “竹外桃花三两枝”,从视觉角度描绘出竹林外稀疏的几枝桃花初绽,点明早春时节,给人以清新之感,桃花的艳丽与竹子的翠绿相互映衬,画面色彩鲜明。

“春江水暖鸭先知” 一句尤为精妙。鸭子在水中畅游,最先感受到江水温度的变化,诗人通过这一细腻观察,将春天悄然来临的信息生动地传递出来,赋予了鸭子以灵动的感知,充满了生活情趣,同时也让读者从鸭子的反应中体会到春的气息,蕴含着一定的哲理。

“蒌蒿满地芦芽短” 进一步描绘江边景色,满地的蒌蒿和刚刚抽芽的芦苇,展现出大地复苏、万物生长的景象,丰富了画面的层次和内容。

最后 “正是河豚欲上时”,诗人由画面中的实景联想到河豚逆流而上的情景,虚实结合,拓宽了诗的意境,增添了春天的生机与活力,也引发读者更多的遐想。整首诗将画作中的景物写得鲜活灵动,诗与画相互交融,构成了一幅美妙的春江图。

写作背景

此诗作于神宗元丰八年(1085 年),当时苏轼在汴京(今河南开封)为画作《春江晚景》题诗,惠崇的这幅画描绘的是江南早春的景色,苏轼通过题诗,将画中之意淋漓尽致地展现出来,让观画者能从诗中更深刻地领略画境之美。

作者简介

苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡 。他是北宋著名文学家、书画家、美食家 。苏轼一生仕途坎坷,但在文学艺术领域却有着极高的成就。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称 “苏辛” ;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称 “欧苏”,为 “唐宋八大家” 之一。苏轼的作品在我国文学史上占有重要地位,对后世产生了深远影响。

同步练习1

答案

同步联系2