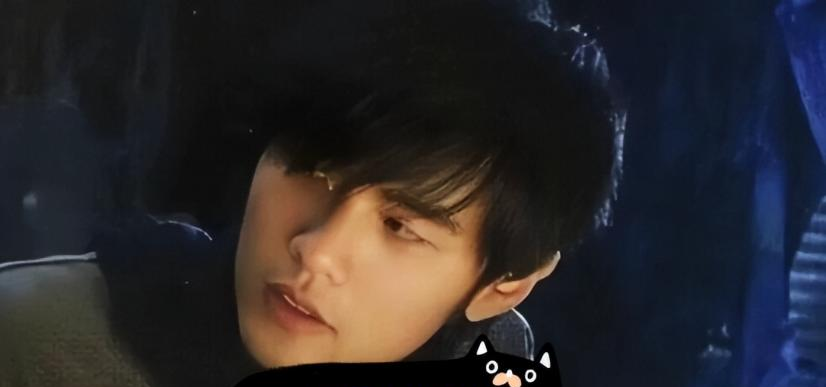

2023年长沙的夏夜,体育场镁光灯下华晨宇的嘶吼穿透雨幕。当这位出道十二年的歌手向台下抛出"我有进步吗"的诘问时,我们似乎看到了一个当代流量神话的完整剖面。这个曾在2013年用《无字歌》撕裂选秀舞台的"异类",用十二年时间演绎了流量时代最典型的艺人成长轨迹。

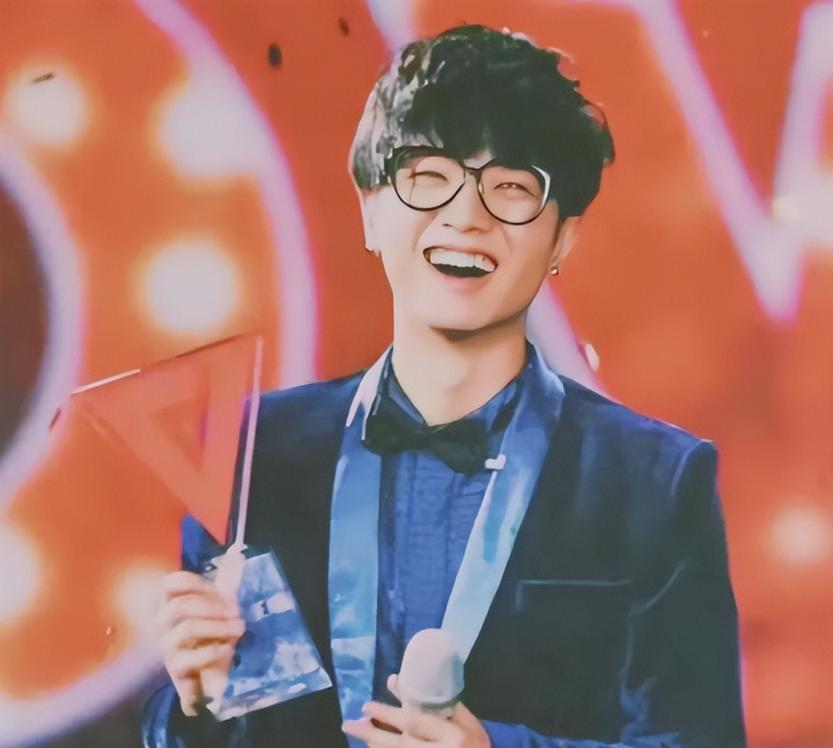

回看2013年的快男海选录像,那个戴着黑框眼镜、缩在琴凳上的少年,与当下舞台上睥睨全场的"大魔王"形成魔幻对比。彼时的选秀市场正经历着从"草根造星"到"偶像养成"的转型阵痛,湖南卫视提出的"偶像气质"标准,实则暗合着韩国练习生模式的渗透。但华晨宇用完全反套路的《无字歌》,在尚雯婕"他来自火星"的惊叹中,硬生生撕开了传统审美体系的裂缝。

这种反叛精神在次年得到更戏剧化的印证。当EXO、Bigbang的韩流飓风席卷内娱时,华晨宇却带着《卡西莫多的礼物》登陆春晚。数据显示,2014年春晚华晨宇表演时段收视率达到28.7%,虽不及李敏镐的32.1%,却成功在韩流围剿中为本土偶像守住阵地。这种文化博弈的微妙性,恰似他后来在《歌手》舞台用《齐天》对抗结石姐时的嘶吼——既是艺术表达,也是身份宣言。

"你们觉得这十二年我有进步吗?"这句巡演中的灵魂拷问,或许暗藏着华晨宇对自身艺术路径的深层焦虑。从音乐产业研究机构的数据来看,2020年疫情后华晨宇数字专辑销量同比下滑42%,实体专辑滞销率高达67%。与之形成戏剧性对比的,是微博超话始终保持前三的活跃度——这种割裂折射着流量偶像的生存悖论。

当我们解剖其音乐作品的时间线,会发现一个有趣的"代际断层"。80后乐评人普遍诟病《癌》等作品的实验性,认为其"形式大于内容";而00后粉丝却将《好想爱这个世界啊》奉为精神图腾。这种认知鸿沟在2021年的《新世界》专辑中达到顶峰:专业乐评网站豆瓣评分5.2,却在QQ音乐创下1.2亿次播放量。就像当代艺术馆里备受争议的装置艺术,华晨宇的音乐已然成为检验听众审美立场的试金石。

这种撕裂在2023年的"火星巡演"中具象化为行为艺术。舞台设计团队透露,演唱会启用了全息投影、气味装置等黑科技,单场制作成本超2000万。当华晨宇在《疯人院》中倒吊演唱时,完成的不仅是表演,更是一次对传统演唱会的解构实验。这种"沉浸式"的观演关系,恰是Z世代追求的"在场感"体验。

站在十二年节点回望,华晨宇的轨迹暗合着整个内娱产业的迭代周期。2016年限韩令带来的窗口期,2020年疫情催生的线上娱乐革命,2023年AIGC技术对创作生态的冲击——每个转折点都成为其艺术人格重塑的契机。但吊诡的是,当他在《歌手》舞台用《寒鸦少年》完成"弑神"壮举时,也亲手打破了大众对实力歌手的传统想象。

粉丝经济研究者指出,华晨宇的"火星文化"已演变为独特的亚文化圈层。超话里每天产生的UGC内容中,有38%是对演唱会视觉的二次创作,22%是抽象化的歌词解读。这种去中心化的内容生产模式,使得他的艺术形象不再受制于传统唱片工业,反而在虚拟空间获得新生。就像他在《虚幻与现实》中构建的赛博世界,真实与虚构的界限正在消弭。

但流量法则的残酷性从未改变。当我们在抖音刷到#华晨宇进步了吗#的话题挑战时,那些戏谑的reaction视频和严肃的乐评解析同屏出现,恰似这个时代对艺人的集体审判。或许正如他在《七重人格》中演绎的精神分裂,当代偶像注定要在商业价值与艺术追求的多重人格中寻找平衡。

结语:解构时代的西西弗斯神话当体育场的灯光渐暗,华晨宇的问题仍在夜空中回响。这个问题或许没有标准答案,就像我们无法用传统标准丈量这个解构主义盛行的时代。从《无字歌》到《飞行模式》,从选秀怪咖到争议顶流,他始终在用极致化的艺术表达挑战大众认知的边界。

在算法主导的娱乐工业里,华晨宇的十二年像一场持续的行为艺术。他既是流量游戏的受益者,也是艺术理想的献祭者;既是传统审美的破坏者,也是新式偶像的试验品。这种矛盾性,恰是当代娱乐产业最真实的镜像。

或许真正的答案藏在某个演出散场的深夜。当粉丝们举着荧光棒讨论"进步"的定义时,某个戴着口罩匆匆离场的身影,正在用新写的旋律继续解构这个世界。毕竟在这个注意力速朽的时代,能够持续十二年引发争议本身,或许就是最有力的回答。