黑龙江省博物馆位于哈尔滨市南岗区,博物馆的主楼是一座欧洲巴洛克式建筑,建于1906年,原莫斯科商场旧址,是哈尔滨早期建造的大型商业建筑之一。

建筑采用流畅曲线的墙墩、窗洞和隆起的方底扁形穹顶,在造型上通过屋面之上五个穹顶创造出极富特色的轮廓线。长穹顶上与女儿墙上饰有新艺术风格的铁饰件,墙立面用半圆形窗口和壁柱装饰,是新艺术运动建筑风格的杰出作品。

1923年成立东省特别区文物研究会,1954年正式更名为黑龙江省博物馆,1962年郭沫若题写馆名。

黑龙江省博物馆为全国首批集历史文物、自然标本、艺术品为一体的省级综合类公益性博物馆,承担着黑龙江省历史文物、革命文物、民族文物和自然标本的保护、发掘、征集、采集以及研究、陈列等工作。

01

场馆概况

早在20世纪初,随着中东铁路开通,一批俄罗斯学者来到哈尔滨,并倡议建立博物馆。

经过中国地方当局批准,首先成立了以中国地方官员为主的东省文物研究会,由东省铁路督办、博士王景春担任会长,将原莫斯科商场(现省博物馆主楼)改作研究会的陈列所,1923年6月12日,东省文物研究会陈列所在此成立并对外开放。

此后黑龙江省博物馆几经更名,最终于1954年随着松江省并入黑龙江省,松江省博物馆与黑龙江省博物馆筹备处合并,始称黑龙江省博物馆。

黑龙江省博物馆馆舍由主楼(展厅)、藏品库、办公楼三部分组成,总建筑面积15960平方米。建成初期,主楼为莫斯科商场,是哈尔滨最早的商场之一。其地上两层,地下一层,为典型的欧洲巴洛克式建筑风格。1986年,展厅主楼被哈尔滨市政府定为一类保护建筑。

博物馆一层是书法家及篆刻家邓散木先生的艺术展。二层分为自然展厅和历史展厅,展示恐龙化石、猛犸象化石,以及东北虎等北方动物的标本等,历史展厅则展示着从旧石器时代一直到清朝的各代文物。

黑龙江省博物馆现有各类藏品62万余件,包括历史、自然、艺术及文献4大系列,52个种类,其中国家一级品12754件,二级品6725件,三级品14604件。

博物馆新馆建设工程项目选址位置位于松北区太阳岛月亮湾,目前已基本完工。新馆占地面积12万平方米,总建筑面积5万平方米。新馆展览陈列区建筑规模约为1.36万平方米,为新建博物馆建筑的核心区。

新馆分为三大板块:碗型建筑为自然展区,集中展示馆藏古生物化石、野生动植物标本;主楼二楼为历史展区,集中展示馆藏历史文物;主楼三楼为艺术展区,集中展示书画等艺术品。

新馆由哈尔滨工业大学建筑设计研究院设计,建筑形象以“黑土黑水,坚实(石)包容”为母题,构思新颖,粗犷朴实。新馆外观参观流线清晰明确,以现代博物馆设计理念来合理组织各功能分区,满足功能使用要求,内部采取大跨无柱展陈空间,最大限度满足陈列布展需要,结构造型先进合理。

02

基本陈列

--- 历史陈列 ---

“黑龙江历史文物陈列——以肃慎族系遗存为中心”是黑龙江省博物馆近几年来规模最大、品类最全、数量最多的一次历史陈列,包括:“北土先民、海东盛国、金元霸业、华夏一统”四个部分,展出1000多件历史文物,全方位、多角度地生动再现黑龙江古代肃慎族系的发展、演变历程。

第一部分主题为北土先民(距今约6000年—公元907年)。肃慎先民及其后裔一直生活在白山黑水间广袤的土地上。在漫长的岁月里,黑龙江大地曾先后出现了新开流文化、莺歌岭文化、滚兔岭文化和同仁文化等特色鲜明的古代文化。原始经济以渔猎为主,兼事农耕,渔猎文化压制石器发达,农耕文化出土的实物以石器和陶器居多。他们在黑龙江流域的千里沃野和茂密山林中繁衍生息,揭开了黑龙江古代文明的序幕。

第二部分主题为海东盛国(公元698年—926年)。公元7世纪初末—10世纪初,在我国东北地区及朝鲜北部、俄罗斯滨海地区,曾出现过一个强大的、由唐王朝册封的地方民族政权渤海国。而渤海国的主体民族就是靺鞨的其中一支粟末靺鞨。

926年,渤海国被辽所灭。在长达二百多年的历史中,渤海国社会发展深受中原盛唐封建文化的影响,其典章制度,仿自唐朝,衣食住行,皆有汉风。与中原内地的频繁交往,促进了渤海社会的发展,创造了“海东盛国”的辉煌局面。

第三部分主题为金源霸业(公元926年—1234年)。公元十二世纪初,继渤海国之后,靺鞨后裔女真人再度兴起,定居在阿什河畔的女真完颜部,在首领阿骨打的带领下统一了女真各部,并于1115年建立金朝,定都上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市阿城区白城),成为白山黑水的主宰。进而灭辽和北宋,统治中华大地半壁江山达百余年。金朝最强盛时所辖疆域北至外兴安岭,东北至鄂霍次克海及日本海,东南抵鸭绿江与高丽为邻,西达陕西西北地域与西夏交界,南与南宋以淮河为界。

第四部分主题为华夏一统(公元1234年—1911年)。公元1234年,蒙古灭金后,留在东北地区的女真人仍以渔猎采集为生,元代隶属于开元路和水达达路管辖。明初到明中叶,这部分女真人分为建州、海西、东海(野人)三部。

1583年,女真人的杰出首领努尔哈赤统一了建州各部, 1616年努尔哈赤沿用“金”为国号,史称后金。1626年,皇太极继大汗位,1635年改“诸申”(女真另一译写形式)为“满洲”,从此满洲代替女真为族名。并于1636年改金为清。

1644年,清军入关,入主中原,结束了秦汉以来,筑长城、设重防,把北方游牧民族与中原农耕民族对立起来的格局,建立了巩固的统一的多民族国家——大清帝国。

--- 自然陈列 ---

自然陈列展览通过对远古恐龙、第四纪生物、现代动物和少儿活动中心几大板块的展示,充分展示了具有黑龙江地域特征的动植物及其生存环境。

馆内自然陈列面积1250平方米,由古动物和现代动物两部分组成,展出标本1200余件。展览中利用标本及生态景观和大型壁画等形式,展示生物与环境、生物与人类的关系。如大马哈鱼的洄游、兴安岭的留鸟、东北虎和驼鹿的生态景观。

--- 俄侨文化 ---

“黑龙江省俄侨文化文物展”重现了20世纪初中东铁路建设以俄侨为主的侨民对哈尔滨文化、工商业、建筑、科研、教育、出版业及日常生活等方面带来的影响和变化,是近代哈尔滨百年历史文化的缩影。

展览分为哈埠初成、商场峥嵘、尊师重教、凝固华彩、科研曙光、百花齐放、纸媒风云以及日常生活8个组成部分

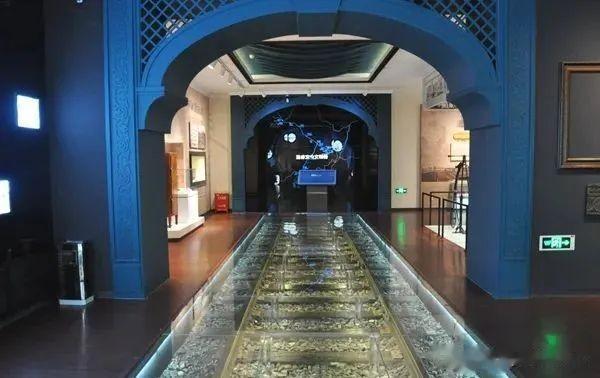

第一单元主题为哈埠初成。哈尔滨近代城市化的开始,离不开中东铁路的修建。中东铁路于1898年8月正式动工,以哈尔滨为中心,分东、西、南部三线,由六处同时开始相向施工。

西起由满洲里入境,中间经过海拉尔、扎兰屯、昂昂溪、齐齐哈尔、哈尔滨直至绥芬河出境,横穿当时的黑龙江、吉林两省;支线从哈尔滨向南,经长春、沈阳等,直到旅顺口,纵贯吉林和辽宁两省。

干线和支线相连,恰如“T”字形,分布在中国东北广大地区。这条铁路是沙俄帝国连接欧亚两洲的西伯利亚大铁路的一部分。

第二单元主题为商场峥嵘。哈尔滨俄侨工商业是与中东铁路的修筑结伴而生的,并随着铁路的通车而日渐发达。仅在短短的十来年时间里,便有了上千家殷实的工商企业。

哈尔滨俄侨工商业的发展固然是沙俄资本输出的结果,但俄侨工商业对哈尔滨北满经济中心及国际都市地位确立所起的作用和影响却是不可低估的。

第三单元主题为尊师重道。俄国人一向注重教育,他们的文化教育普及率相对较高,即便是在哈尔滨亦是如此,因而大部分俄侨都具有较高的文化素质。

自1898年修筑哈尔滨中东铁路至20世纪二三十年代,俄侨在哈尔滨形成了一套从教材、学制、经费到最终目的的教育管理体系,使绝大部分的俄侨子女都能接受良好、系统的正规教育。

第四单元主题为凝固华彩。建筑是城市文化的写照,漫步在哈尔滨的大街上,你会被以欧洲风格为基调的建筑所吸引,它们集中展现了新艺术运动、巴洛克、文艺复兴、古典主义、浪漫主义、折衷主义、中国传统和现代主义等多种艺术流派相结合的建筑风貌,使哈尔滨成为中西合璧、古今相映的建筑艺术城,众多辉煌的建筑皆是建筑师们辛勤努力的成果。

第五单元主题为科研曙光。在哈尔滨的侨民社会里,有着众多的学术组织,一般是由各专业的知识分子所组成,渗透于史学、考古、经济、地理、教育、法律、医学卫生等领域。尽管他们当中的一些组织隶属于官方的某一行政机构,或者是行政机构中的组成部分,研究内容亦是为官方某种目的服务,但对其成员来讲首先应服从的是该社团的宗旨,进而也就实现了推动哈尔滨早期学术研究活动的开展与进行。

第六单元主题为百花齐放。哈尔滨由于特殊的历史原因,20世纪初便成为了接纳西方文化的窗口。中东铁路建筑和经营后,特别是俄国十月革命后,哈尔滨云集了一批批外国艺术家,其中不乏久负盛名的演员、音乐家、画家。

他们以哈尔滨为第二故乡,执着追求,辛勤耕耘,或表演、或执教,为中西文化的交融、丰富哈尔滨的文化生活,培养艺术人才,做出了重要贡献。

第七单元主题为纸媒风云。作为舆论媒介的哈尔滨俄侨出版物,是随着中东铁路的修筑在这里出现并不断发展的。哈尔滨俄侨的出版物基本上是以俄文为主,形式有报纸、杂志、书籍等多种。内容涉及政治、经济、文化、民族、宗教、科技等多领域,性质也存在进步、反动、中性、消闲共存。

第八单元主题为日常生活。日常生活指人们的非生产性活动,其中包括衣食住行、闲暇交往以及各种风俗习惯、礼仪庆典和人们在日常生活中共同遵守的准则等。哈尔滨俄侨日常生活的种种表现,赋予了这个城市与内地不同的特色,使其一度曾有“东方莫斯科”和“东方小巴黎”之美誉,直至今天仍有当年俄侨日常生活遗风的存在。

--- 铁笔翰墨 ---

邓散木先生1898年生于上海,原名铁,字钝铁,号粪翁、且渠子,抗战胜利后易名散木,晚年病足截肢后,又号一足、夔。他求学时代自修中文和书法,取各家所长。由于他的不懈努力,在二十余岁就以优秀的书法、篆刻崛起于上海艺坛。他多次在上海、南京等地举办展览,其书法被誉为“江南祭酒”,篆刻有“北齐(白石)南邓”之称。

“铁笔翰墨——邓散木艺术专题陈列”展现了邓散木先生一生的艺术创作成就,其作品本身涉猎内容丰富广泛,精美、别致、大气、恢宏,具有很高的艺术价值、学术价值,是承载中国优秀传统文化精华的一场盛宴。

--- 墨韵冰魂北国情 ---

“墨韵冰魂北国情——于志学艺术专题陈列”浓缩了冰雪山水画派创始人于志学先生的艺术轨迹,分为山水画和人物画两大类,展出其各时期所创作品近百件,系黑龙江冰雪艺术的奇珍异宝。

在黑龙江这片千里冰封万里雪飘的林海雪域中,于志学先生历经50余年的艺术实践,终于锻造出开启北国冰雪山水画的钥匙,创造了中国画新画种——冰雪山水画,并开创了冰雪画派。

于志学先生用其原创性的艺术语言——矾墨,表现了“冷逸之美”的冰雪美学核心思想,拓宽了传统中国画的表现领域,表达了中国画史上从未有过的冰雪世界的清逸境界和精神内涵,创立了中国画“白的体系”。

--- 珍稀野生动物标本 ---

黑龙江省博物馆枫叶小镇奥特莱斯分馆的“贝林捐赠世界珍稀野生动物标本特展”是以世界珍稀野生动物标本展、古生物化石展和熊展为主的自然展览,展品包括产自美国的美洲豹、敏狐、浣熊、北极狐以及产自南非的狩猫、非洲野猪等黑龙江地区罕见的珍稀标本百余件,在普及自然科学知识的同时,也呼吁人们保护环境、热爱大自然。

03

馆藏珍品

--- 金代坐龙 ---

这件铜坐龙是金代早中期皇室的御用器物,于1956年在黑龙江省哈尔滨市阿城区白城金上京会宁府遗址出土。铜龙为黄铜质铸造而成,它集龙、麒麟、狮、犬形象和特点于一身,设计构想及雕塑水平高超。

铜坐龙堪称金源文化的代表,是中华民族多民族、多地域、多文明的一种文化的融合和发展。这尊金代铜坐龙是黑龙江省省内最具分量的国宝级文物,现被列入国家一级文物。

--- 金代服饰 ---

齐国王墓,为男女合葬竖穴土坑石椁木棺墓。棺内男性为老年,胡须尚存,腰佩玉柄短刀,双手各握一金块,身着8层17件服装;女性为中年,头部及面部用黄色丝织品包裹,腰佩饰件,项戴玛瑙金丝链,身着9层16件服装。二人头后置一楷书“太尉仪同三司事齐国王”木牌。该墓出土文物丰富、精美,保存完好,其中服装种类繁多,质料品种齐全,纺织技术高超,制作工艺精湛,图案华美,在出土文物中尤为珍贵。

丝织物主要是男女服饰,分为棉、夹、单类共计30余件,有袍、衫、裙、腰带、鞋、袜、冠帽等。服饰原料有绢、绸、罗、锦、绫、纱等,经纬线排列细密,弹性、韧性良好。织工精湛,大量采用挖梭技术,织金品占有相当数量,有织金绸(绫)、织金绢、织金锦等。

--- 南宋《蚕织图》 ---

《蚕织图》绘制时代南宋,作者楼璹(1089—1162),字寿玉,一字国器,卒于1162年,73岁,官至右朝仪大夫,初佐婺州幕,后任於潜令,他的耕织图,就是在任於潜县令内绘制的,由近臣推荐给宋高宗,根据传记上的时间推算,他献图应是在高宗奠都杭州前不久。

这幅长卷由24个场景组成:腊月浴蚕;清明日暖种;摘叶、体喂;谷雨前第一眠;第二眠;第三眠;暖蚕;大眠;忙采叶;眠起喂大叶;拾巧上山;箔簇装山;㶸茧;下茧、约茧;剥茧;称茧、盐茧瓮藏;生缫;蚕蛾出种;谢神供丝;络垛、纺绩;经靷、籰子;挽花;做纬、织作;下机、入箱。

此卷先后收藏于元代余小谷,明代吴某家,清为梁清标、孙承泽。乾隆时入内府,著录于《石渠宝笈·初编》、《故宫已佚书画目》。20世纪30年代,该画卷由爱信觉罗·溥仪携至东北。1945年后散落民间,1947年大庆市民冯义信购得,1983年他将此画捐献给黑龙江省博物馆收藏。

--- 天门军之印 ---

唐代渤海天门军之印于1960年4月在黑龙江省宁安县渤海上京龙泉府遗址出土。原收藏于渤海文化馆,1963年8月11日调归黑龙江省博物馆。该印为青铜质,铜片镶成,印纽扁平,中穿一圆孔,呈桥状 。

天门军印出自上京皇城内,可作为研究渤海设有与唐朝中央禁军类似的军事组织的重要线索,是国内现存唯一的一方渤海印,具有很高的历史研究价值。

--- 披毛犀化石骨架 ---

披毛犀又名长毛犀牛,是一种已灭绝的古动物。生活在更新世晚期,是由更新世早期的腔齿犀属,经更新世中期的燕山犀逐渐发展来。属于奇蹄目犀科双角犀亚科。它们的体型与现代非洲犀牛近似。广泛分布在欧亚大陆的北部,世界上多个地区都发现有它的身影。

黑龙江省博物馆收藏的这具披毛犀化石,是在1956年的富拉尔基钢厂基建施工中,距地表9米多的淤泥质沙层中发现的。整个骨架同属于一个个体,完整程度接近100%,在世界上也是罕见的,是中国最早发现的最完整的披毛犀骨架,是我馆的镇馆之宝,被定为一级标本。

--- 南宋《兰亭序》图卷 ---

此图为南宋作品,全长 141.1厘米,宽37厘米。引首为元代著名书画家赵孟頫题写的“曲水流觞”四个字。整幅图卷描绘了东晋时期,以王羲之为首的42位文人雅士,在浙江会稽山阴的兰亭雅集,于溪水边饮酒赋诗、观山赏水的情景。睹画思人,让人很容易想象出当年兰亭集序的盛况。

画面上,以王羲之为首的42位文人分坐在溪水两畔,他们神态各异,生动逼真。有的执笔赋诗,有的起身取酒,有的静观山景。除了文人雅士,画中还有17名服侍他们的童子,童子们分工有序,有的负责倒酒,有的负责把酒具从水里取上来,还有的在照顾沉醉不醒的人,他们的面部表情生动活泼,看上去非常喜欢这场有趣的聚会。

--- 黑龙江满洲龙 ---

“黑龙江满洲龙”是产自中国的第一具恐龙化石,其故乡嘉荫也因此成为中国最早并经科学记录的恐龙化石发现地而蜚声海内外。黑龙江满洲龙是生活在6500万年前,已经灭绝了的爬行动物。因为它的嘴巴扁阔和鸭子的嘴十分相似,所以又被称为鸭嘴龙。

1978年以来,博物馆对嘉荫龙骨山进行了六次抢救性大规模野外发掘,挖掘出1400多件化石,而由这些化石组成两具黑龙江满洲龙骨架,其中最大的一具真骨含量近90%,但不幸1994年在吉林巡展毁于火灾。目前这具是馆内当时唯一幸存的一具恐龙化石骨架。

--- 山水人物故事镜 ---

金代山水人物故事镜是中国目前保存最为完好的金代铜镜。镜背图案分为上、下两部分,上部分是一幅以山水画为背景的人物故事画面,铜镜背面下半部分的图案为一对雌雄鲤鱼正在河水中相互追逐、嬉戏。正面铜镜采用写实与夸张相结合的艺术手法,构图虽然复杂,但布局合理,工艺精湛,堪称中国金代铜镜的佳作。

这面山水人物故事纹铜镜是1975年从中国黑龙江省绥棱县境内的一座金代贵族墓葬中出土的,是女真贵族曾经使用过的一件器物,距今已有千年的历史。铜镜出土时没有锈蚀,而且保存完好,这在传世的中国古代铜镜中十分罕见,为古代铜镜中所鲜有,是不可多得的实物珍品。

--- 松花江猛犸象化石骨架 ---

1973年3月,黑龙江省肇源县三站乡松花江中游北岸的一级阶地上,发现了一具完整的猛犸象化石,这是中国发现的第一具完整猛犸象化石。这具猛犸象身高3.33米,体长5.45米,门齿长2.05米,臼齿显示出它是一只老象,专家们根据这头古象的骨骼特征,同时也是为纪念它的出土地——古松花江畔,最后定名为“松花江猛犸象”。

松花江猛犸象属长鼻目,真象类,它是猛犸象家族中个体最大的一类。猛犸象生活在欧洲、亚洲和北美洲的寒冷地区,时代为更新世晚期,它在地球上曾繁盛一时,到距今约l万年前的全新世绝灭。

--- 桂叶形石器 ---

新石器时代桂叶形石器即桂叶形石矛,年代距今约5000年。1965年采集于黑龙江省饶河县小南山的桂叶形石器属于远古石器的“礼器”,是部落首领的标志物,属国家一级文物,是饶河县中学的学生在该县小南山上发现。

◇ 本文部分信息来源于黑龙江省博物馆、黑龙江省文旅厅、黑龙江日报等

◇ 本文未标注图片来源于网络,版权归原作者所有

- End -