1948年,解放军步步逼近,蒋介石的东北防线岌岌可危,守城的国民党部队已经到了生死关头。

蒋军第53军内部矛盾重重。军长周福成从耳目中得知副军长赵国屏的行动诡秘,认为赵有背叛之心。很快,周福成下令,让副官杨某秘密处决赵国屏。

随着沈阳局势日益复杂,赵国屏开始提高警惕。他时刻携带手枪,天黑也将武器放在枕边,还扩充卫队,随行车辆甚至升级为防弹车。

杨副官数次靠近却只能无奈退却,“赵副军长现在天天带枪,根本无法下手。”

即将沦陷的沈阳,赵国屏在等待什么?

1948年,解放军以摧枯拉朽之势推进,大片国军控制区域被解放。

国民党在东北的军事力量被逐步压缩,在一系列战斗中频频失利后,如今仅剩长春、沈阳和锦州附近的辽西走廊三个据点孤立存在。

沈阳的守军由蒋介石下属的第八兵团负责,其核心兵力是第53军的三个师,以及整编纵队、青年军第207师、暂编第5师配合地方保安团和各类特种部队,总兵力共计约10万人。

从兵力上看,这个数字在当时并不算少,但部队内部情况却非常不容乐观。

多支部队早已筋疲力尽,士气几近崩溃。这些东北驻军,经过多场战斗的消耗,已经无力如初。而且物资补给也因解放军切断铁路、封控交通线而日益枯竭。

卫立煌身为东北剿匪总司令,依旧驻扎在沈阳指挥全局。此时,他接受了蒋介石的死守指令,试图依托沈阳城内固若金汤的防御工事,顽固地拖延战局。

但所谓的军事工事进行过数次加固,却不足以抵御全面进攻。

其他战场中,解放战争在华北、华东等重要地区已呈现压倒性优势。国民党军队在各条战线上接连败退,无法为沈阳提供有效支撑。这座城池虽有坚固的防御工事,却成了孤立无援的“孤岛”。

更糟糕的是,沈阳孤城内,人心浮动。物资匮乏、民众恐慌加剧,敌我信息差距不断缩小,沈阳的整体防御体系正一片混乱。

1948年,赵国屏的立场和行动被视为潜在的变数。

他当时是第53军的副军长,虽然职位重要,但部队依然由他的上级——第8兵团司令官周福成牢牢把控,而周福成的“铁腕”风格和强烈的忠蒋倾向,使53军内部的复杂矛盾显得尤为突出。

中共方面对赵国屏的动向保持着长期关注。

1948年6月,中共指派的李书城带着于毅夫和吕正操的亲笔信,秘密进入沈阳与赵国屏取得联络。李书城与赵国屏有着特殊的私人交情,双方作为老乡以及世交,多年间的交往已让彼此既熟悉又有一定程度的信任。

赵国屏与中共的接触可以追溯到抗日战争时期。

1940年,正值抗日战争最为艰难的阶段,赵国屏以国民党军官的身份抵达重庆,当时这里是国民政府的陪都,也是各方势力活动频繁的中心。

他亲自前往位于重庆曾家岩的八路军办事处,与叶剑英等中共代表展开了一次长时间的交谈。

叶剑英以详实的数据和正在进行的战斗事例说明共产党如何动员广大民众参与抗战,如何通过游击战和广泛建立抗日根据地牵制和打击日军。

这种与国民党“消极抗日、积极反共”策略截然不同的思路令赵国屏深感震撼。这次交流,让赵国屏第一次从行为上感受到共产党独特的战略眼光。

他私下还对中共以“民族解放”为核心的抗战思路表现出浓厚的兴趣。

赵国屏在接到信件后,坦言自己目前在53军中的尴尬。他提到,周福成升任第8兵团司令后,仍然牢牢抓住了53军军长的职权,没有丝毫放手的意思。

在这种情况下,他作为副军长无法在关键事务中拥有完全的话语权。

李书城对这一局面了解得很透彻,他十分清楚赵国屏目前的困局。因此,李书城并未提出强行改变局势的策略,而是建议赵国屏从身边着手,逐渐扭转局面。

他提醒赵,控制部队的人心才是关键。虽说周福成主掌军权,但赵国屏仍然在部下中拥有一定威信,这可以成为影响53军未来方向的突破口。

如果未来有机会,赵国屏可以通过鼓励和劝说,让亲信部队主动选择起义。

辽沈战役进入关键阶段时,蒋介石亲自飞抵沈阳。

蒋介石制定了一项新计划,以廖耀湘兵团为主力,组织援军突围救援锦州。他将53军划入廖耀湘兵团,准备让他们作为援军主力,参与锦州一线的行动。这一决定让赵国屏看到希望,因为一旦脱离沈阳,他便能在运动途中利用时机带领部队起义。

赵国屏很快通过联络站与李书城取得联系,并商议在路途中如何配合解放军展开行动。

这个计划在周福成的介入下受阻。

周福成作为53军的顶头上司,同时也是蒋介石的忠实追随者,对于赵国屏的一举一动一直保持高度警惕。当他得知53军即将划归廖耀湘兵团后,马上意识到行动可能会削弱沈阳的守备力量。

周福成向蒋介石递交了一份详细报告,列举了53军撤离后可能导致的严重后果。他强调,沈阳作为东北的核心据点,防御体系能否坚守直接关系到大局的成败。如果53军被抽调前往锦州,沈阳的守军防线将遭到致命削弱。

最终,经过反复讨论和权衡,蒋介石被说服。他临时改变命令,取消了53军的调动计划,将其保留在沈阳,用以强化防御力量。

这一变故彻底打乱了赵国屏的安排。

10月,周福成对赵国屏的防备心愈发重重。他通过耳目捕捉到一些微妙的内部迹象,发现赵国屏的行事风格与其他军官明显不同。

他对上级指令的执行显得并不热衷,部分行动甚至透着消极的姿态。

为了防范53军军中的任何可能异动,并杜绝赵国屏带来的风波,周福成指使杨副官展开秘密行动,试图通过意外事件直接解决掉赵。

杨副官本打算按照命令付诸行动,但事情并未如想象中的顺利展开。

赵国屏以显而易见的方式强化自身安全防护。

他改变了以往不携带枪支的习惯,无论任何场合,包括用餐、开会甚至睡觉,都不离手枪。他的卫队也悄然扩充,从几人增加到了一支更系统的护卫小组,杨副官几次尝试接近赵国屏的努力均以失败告终。

周福成对杨副官的迟迟未动愈发感到不满,多次直接质问,为何一直拖延,杨副官不得不承认,赵国屏的每一步安排都将潜在风险降至最低。

他坦言赵国屏当前几乎与人保持相当疏离的同时,甚至对原本信任的亲近之人也增加了警惕,暂时根本找不到合适的机会。

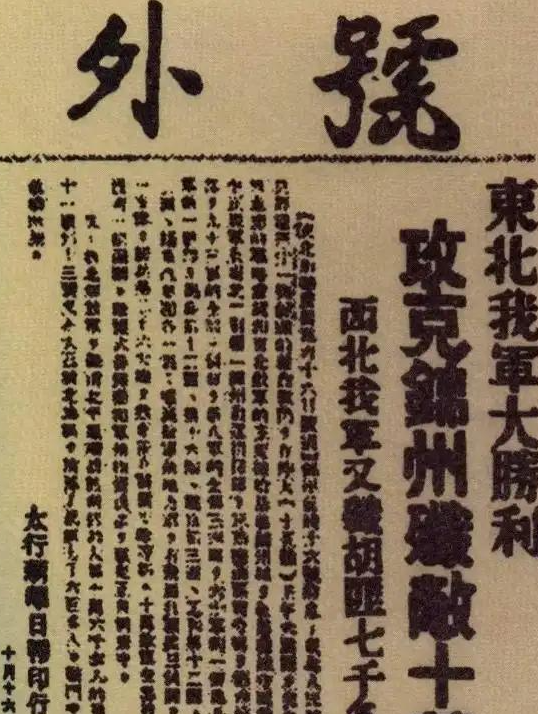

就在沈阳内部暗流涌动的同时,战局的发展迫使情况有了更大的变化。10月中旬,解放军接连拿下锦州和长春两处关键据点。国民党的整个防线被彻底切断,沈阳成了孤军坚守的最后一座孤城。

在这当口,赵国屏由于自身能力和特殊背景,成了沈阳第一道防线的具体指挥任务。

赵国屏与此前接触过的李书城取得了联系,两人商定,与解放军的战斗一旦展开,他会利用第一道防线极度吃紧的机会,迅速安排撤退。

撤退行动若能迅速完成,将使得沈阳内线火力面临严重空缺,逼迫周福成不得不作出妥协举动,从而有进一步促成全军起义的空间。

由于当时通讯设施受到限制,再加上周福成的严格监控,赵与解放军外部上级指挥层面并未能保持畅通联络。他的撤退计划始至终仍是区域性的一种尝试,未能与大局形成紧密呼应。

1948年11月2日,=解放军在全面部署之后,向沈阳城发起了猛烈的总攻。

沈阳外围各处阵地一片炮火连天,数支部队相继被突破。赵国屏按照事先的计划,指挥53军在第一道防线短暂作战后,以“保存实力”的理由迅速撤退,向第二道防线靠拢。

周福成并没有如赵国屏设想的那样趁势采取更激进的举措,反而下令其他部队强行填补53军撤走的空当。

当日下午5点,随着最后一道防线的瓦解,解放军铁桶般的包围圈正式合拢,沈阳战役宣告结束。

这一结果在当时的东北战场具有决定性意义,但对于赵国屏个人而言却是一场完全出乎其计划的意外。

他原本寄希望于在解放军攻城的过程中制造戏剧性的转折,尤其是把53军的起义当作关键的象征性举动。但由于时间和指挥链的双重限制,部队最终只是选择了全军放下武器投降。

东北全境解放后,赵国屏就脱离了国民党,回归普通民众的身份,试图通过经商重新开始。然而,当时的经济环境并不乐观,几番努力后,他的生意依然惨淡,最终走向破产。

为了还债,他几乎变卖了所有家当,一家人的生活陷入困境,甚至连基本的温饱都难以维持。

生活的重担几乎让赵国屏失去了希望,直到中共中央得知了他的境遇后,迅速作出安排,不仅拨给他3000斤小米,解了他的燃眉之急,还安排他进入革大政治研究院学习,让他有了重新站起来的机会。

赵国屏重新拾起了久违的信心,系统学习政治与管理知识,为未来的工作奠定了基础。1951年,中央安排他进入军事训练部高级研究室担任研究员。

1953年,他被任命为山西省交通厅厅长。

山西的交通建设极为艰难,但赵国屏迎难而上,凭借在革大和军事训练部的学习积累,提出了一系列交通建设规划,积极推动山西交通网的完善,改善了当时交通闭塞的局面,为山西经济发展打下了坚实基础。

参考资料:

[1]赵东阜.热诚联共抗日促进沈阳解放──记赵国屏将军[J].兰台世界(上旬),1995(3):40-41