2005年好莱坞的灯光下,一场意料之外的风波悄然酝酿。李连杰这位功夫巨星,满怀希望地推出了他的新作《狼犬丹尼》。

这部耗资4500万美元的影片本应是他改变银幕形象的突破之作。然而命运弄人一张看似平常的电影海报却引发了轩然大波。

画面中李连杰被人踩在脚下,这一充满视觉冲击的构图在中国观众眼中变成了难以接受的屈辱象征。舆论如潮水般汹涌而来,电影公司顷刻间陷入困境。

最终这部满载期望的作品失去了中国这个全球最大的票房市场,无缘登陆内地院线。

站在文化碰撞的十字路口,李连杰陷入了深深的困惑。这次经历不仅改变了一部电影的命运,更成为了艺人选片时不得不慎重考虑的鲜活案例。

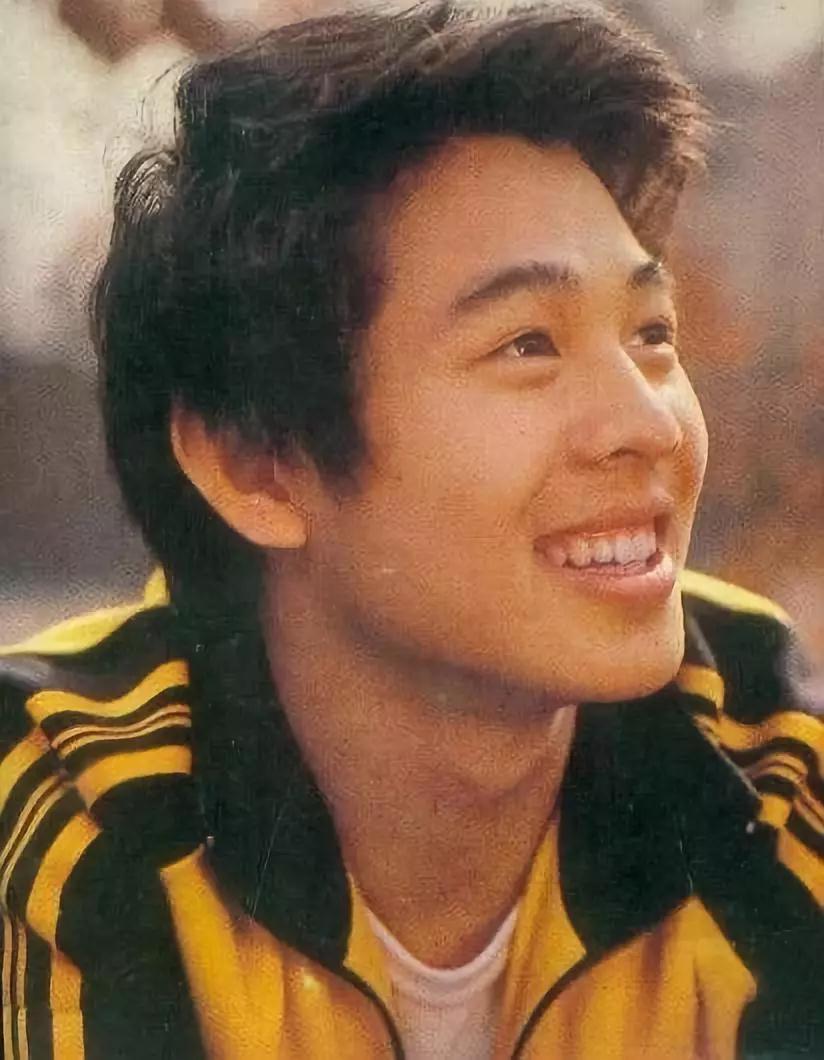

李连杰的演艺生涯宛如一部跌宕起伏的电影。1982年《少林寺》如一阵旋风席卷中国影坛,年轻的李连杰以其矫健的身手和阳光的笑容,瞬间成为万众瞩目的焦点。

他在银幕上塑造的"青春英勇"形象深深烙印在观众心中,成为80年代的文化符号。

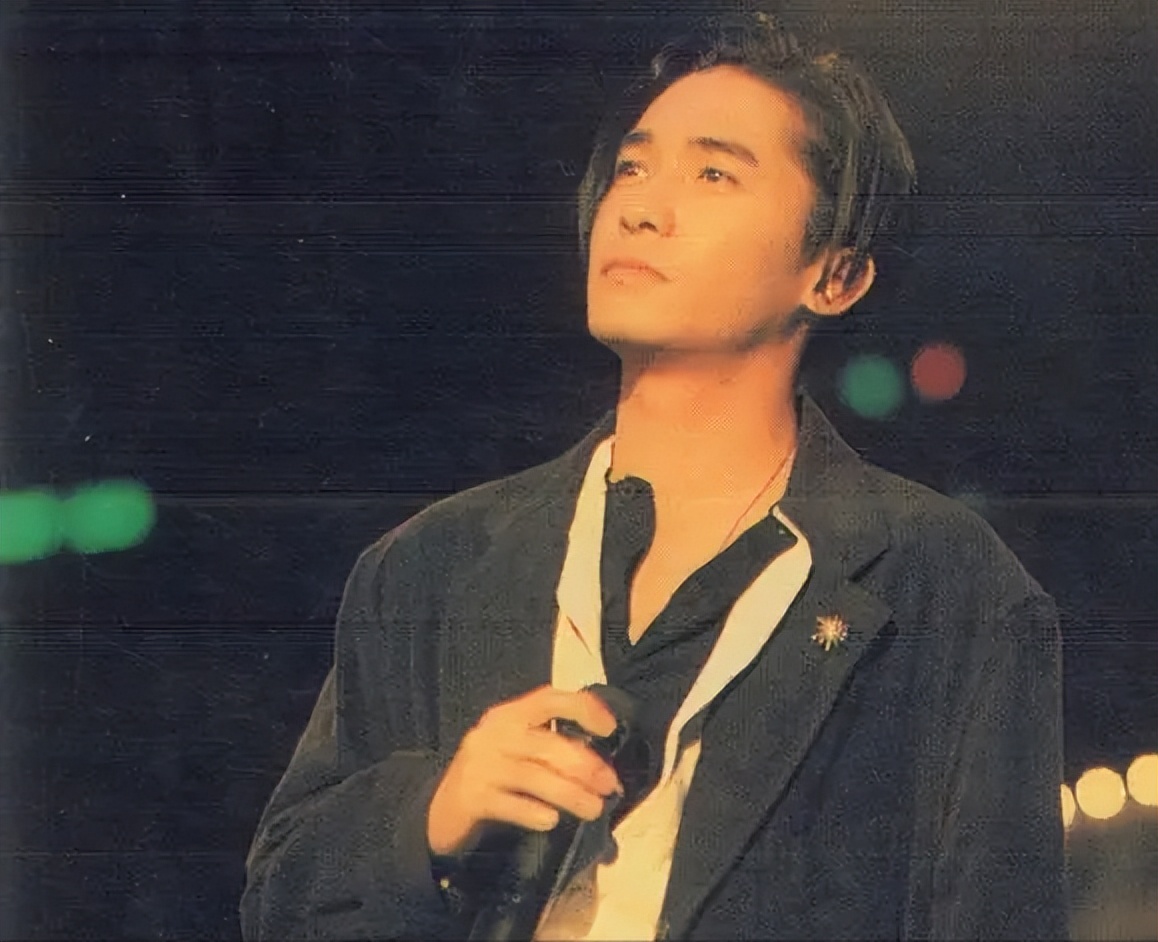

步入90年代李连杰的演艺事业迎来了新的高峰。在徐克导演的《黄飞鸿》系列中,他完成了从"功夫小子"到"一代宗师"的华丽蜕变。

这一转型不仅展现了李连杰的演技进步,更丰富了他在观众心目中的形象。紧随其后的《精武英雄》、《太极张三丰》、《中南海保镖》等作品,进一步巩固了他的武侠侠客形象,赢得了观众的热烈追捧。

然而90年代末期,怀揣着更大梦想的李连杰做出了一个大胆的决定——远赴美国,在好莱坞开拓新天地。谁曾想等待他的却是一场意料之外的角色转变。

在美国电影中李连杰常常被塑造成沉默寡言、眼神犀利、甚至有些嗜血暴戾的"东方打手"。这种形象与他在国内银幕上的阳光侠义形象形成了鲜明对比,不仅让李连杰本人感到困惑,也让众多中国影迷难以接受。

面对这一困境李连杰并没有坐以待毙。他深知要改变自己在好莱坞的刻板形象,必须采取行动。于是他开始精心策划一部以反对暴力为主题的动作电影。

这个想法得到了好友吕克·贝松的大力支持,后者亲自为李连杰创作了剧本。这部满怀雄心的作品就是后来的《狼犬丹尼》。

然而命运似乎总是喜欢和李连杰开玩笑。这部投资高达4500万美元的电影,最终在全球票房仅收获5087万美元,勉强实现盈利。

更令人遗憾的是,《狼犬丹尼》在中国内地遭遇了意想不到的阻碍,仅仅因为一张海报就引发轩然大波,最终无缘与中国观众见面。

站在好莱坞的片场,李连杰的眼神中流露出复杂的情感。他深深地意识到,作为一名中国演员,在国际舞台上每一个选择都可能影响自己的职业生涯,甚至关乎国家形象。

《狼犬丹尼》的经历让他明白,在接戏时必须更加慎重,不仅要考虑角色本身,还要思考可能带来的社会影响。

李连杰的好莱坞之路,不仅是一个演员的个人奋斗史,更是中国影人在国际舞台上探索的缩影。它告诉我们在追求艺术理想和商业成功的同时,也要时刻谨记自己作为文化使者的责任。

李连杰的经历并非孤例。随着全球化浪潮的推进,越来越多的中国艺人踏上了好莱坞的舞台。然而这条跨文化的演艺之路充满了挑战和机遇,每个人的故事都各不相同。

刘亦菲接到迪士尼真人版《花木兰》的邀约时,内心既兴奋又忐忑。她深知这不仅是个人事业的一大突破,更是向全世界展示中国传统文化的绝佳机会。

当她身着红色戎装,英姿飒爽地出现在银幕上时,无数中国观众为之自豪。刘亦菲的成功证明,中国演员完全有能力在好莱坞大片中担纲重要角色,为国争光添彩。

她的表现不仅赢得了观众的喝彩,也为其他中国演员在国际舞台上的发展树立了榜样。

然而并非每一次跨文化演出都能得到普遍认可。梁朝伟在漫威电影《尚气》中出演"满大人"一角时,就面临着巨大争议。

这个角色在美国漫画文化中长期被视为带有刻板印象和偏见的辱华符号。尽管漫威官方已经公开表示对过去的角色塑造感到遗憾,梁朝伟接演这一角色的决定仍然引发了部分内地影迷的不满。

站在片场梁朝伟陷入沉思,他明白自己肩负着改变刻板印象的重任,但这条道路注定充满荆棘。

2005年章子怡、巩俐和杨紫琼主演的《艺伎回忆录》同样引发了热议。三位中国顶级女星在片中饰演日本艺伎,这一选择在中日两国都引起了不同程度的质疑。

对中国观众而言,本国演员出演日本传统角色似乎有悖民族情感;而在日本观众眼中,由外国演员诠释他们的传统文化又显得不够authentic。

三位演员站在化妆镜前,眼神中流露出复杂的情感。她们深知在国际舞台上,每一个角色都可能成为文化认同的试金石。

这些例子无不说明,中国艺人在好莱坞的道路上面临着独特的挑战。他们不仅要证明自己的演技,还要在文化差异中寻找平衡点,时刻谨记自己作为文化使者的责任。

每一次选角都是一次考验,每一个决定都可能影响到个人声誉和国家形象。

然而这些挑战也带来了机遇。随着中国电影市场的崛起和国际影响力的增强,好莱坞对中国题材和演员的态度也在悄然改变。

越来越多的中国面孔出现在国际大片中,扮演更加丰富和立体的角色。

对于中国艺人来说,在好莱坞的成功不仅意味着个人事业的突破,更肩负着文化交流的重任。他们的每一步都在为中西文化的理解和融合搭建桥梁。

尽管道路艰辛但只要保持文化自信,谨慎选择相信终会有更多中国艺人在国际舞台上绽放光彩,讲述属于我们的故事。

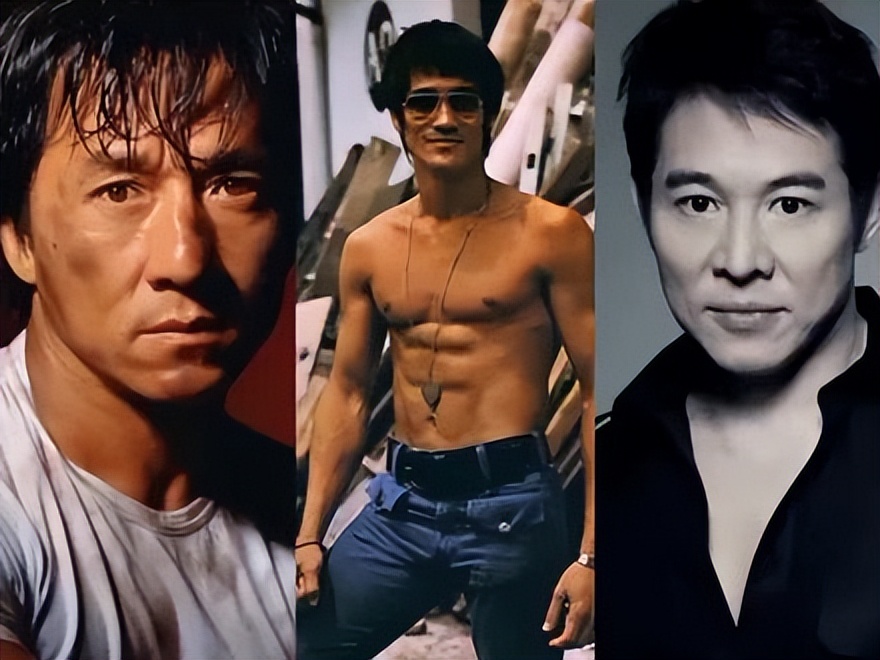

回溯中国演员在好莱坞的发展历程,我们不得不提及一个传奇人物——李小龙。他不仅是功夫巨星,更是为后来者打开好莱坞大门的先驱。

1974年李小龙在美国电视剧《青蜂侠》中饰演"加藤"一角。尽管只是配角薪酬也是剧组最低,但李小龙凭借过人的才华和不懈的努力,将这个角色塑造得栩栩如生。

"加藤"成为了他职业生涯中的重要标签,也为亚洲面孔在美国银幕上赢得了一席之地。

然而李小龙的成功之路绝非一帆风顺。上世纪60年代当他初次叩响好莱坞大门时,遭遇了我们今天难以想象的歧视和不公。

彼时的美国影视圈对亚洲演员充满偏见,往往将他们局限于刻板的配角形象。但李小龙并未就此气馁,他以坚韧不拔的毅力和超凡的武术才能,一步步赢得了欧美观众的认可。

李小龙的不懈努力终于迎来了回报。在华纳公司的电影《龙争虎斗》中,他不仅担任了主演,还参与了剧本创作。

这部电影的成功不仅是李小龙个人的胜利,更是对西方长期以来对中国人固有偏见的有力回击。

站在片场李小龙目光如炬,仿佛能看到未来更多的中国面孔在好莱坞绽放光彩。他深知自己正在为后来的中国演员铺平道路。

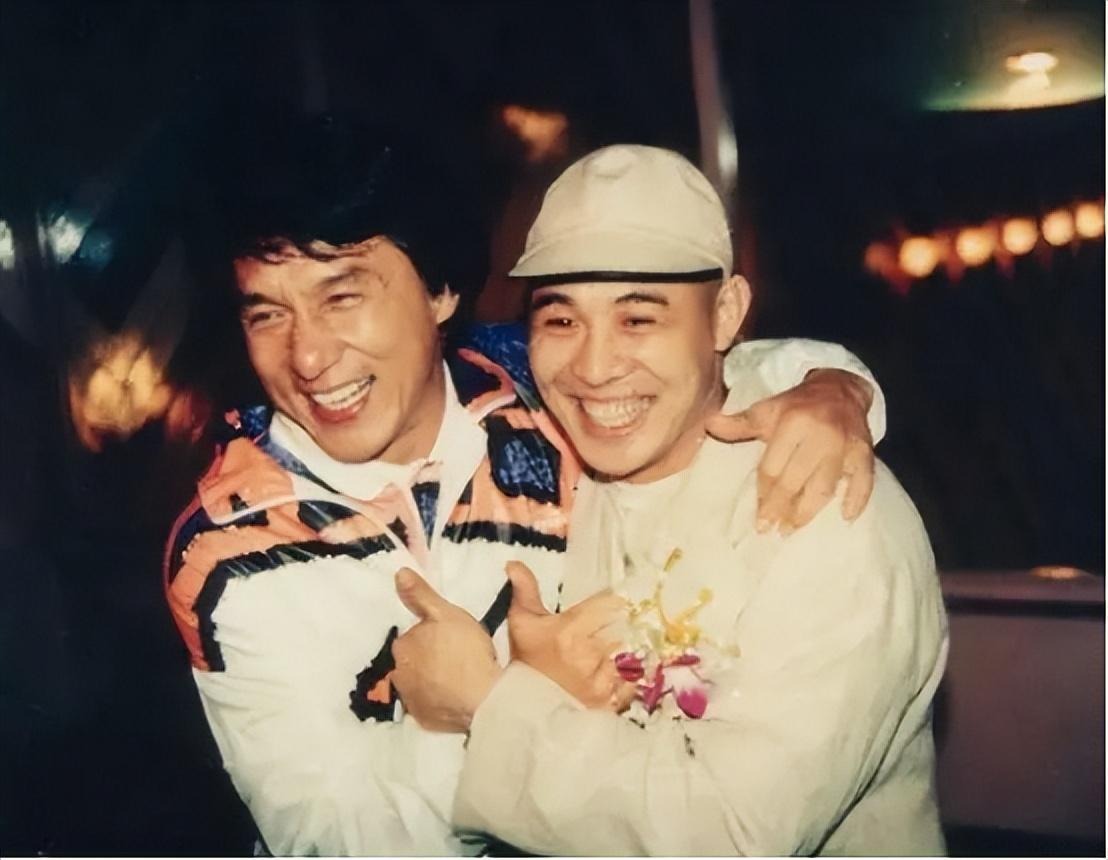

正是有了李小龙的开拓,才有了成龙、李连杰等人在好莱坞的成功,也为更多中国演员进军国际影坛提供了可能。

李小龙的故事给我们的启示是:改变刻板印象需要时间,更需要实力和勇气。他用自己的行动证明,中国演员完全有能力在国际舞台上绽放光彩,赢得尊重。

这种不畏艰难、勇于突破的精神,成为了后来者的宝贵财富和动力源泉。

半个多世纪过去,李小龙的影响依然深远。今天的中国演员在好莱坞的发展机会比过去更多,但挑战依旧存在。面对文化差异和偏见,李小龙的经历无疑是最好的指引:保持文化自信,用实力说话勇于打破桎梏。

只有这样中国演员才能在国际舞台上赢得更多尊重,讲述更多中国故事。

半个多世纪以来,好莱坞银幕上的中国面孔经历了翻天覆地的变化。这一演变过程不仅反映了电影业的进步,更是中国在世界舞台上地位提升的缩影。

早年间中国角色在好莱坞往往被塑造成神秘、落后,甚至是威胁的形象。他们要么是功夫高手,要么是麻木的劳工,缺乏个性和深度。

这种刻板印象不仅限制了中国演员的发展空间,也在某种程度上加深了文化隔阂。

然而随着中国影响力的增强,特别是中国电影市场的崛起,好莱坞对中国题材和演员的态度悄然改变。我们欣喜地看到,越来越多的中国演员在国际大片中扮演重要角色,不再局限于功夫、武术等传统类型。

他们饰演的角色更加丰富多样,从科学家到企业家,从普通市民到超级英雄,展现了更为立体和真实的中国形象。

这种变化既是机遇,也带来了新的挑战。中国电影市场的巨大潜力让好莱坞趋之若鹜,但如何在商业利益和文化认同之间找到平衡?如何避免为讨好中国观众而做出生硬的安排?这些都是中国演员和好莱坞制片人需要共同面对的课题。

站在新的历史节点上,中国面孔在好莱坞的未来充满可能。我们期待看到更多优秀的中国演员在国际舞台上展现才华,讲述中国故事传播中国文化。

同时我们也希望好莱坞能以更开放、包容的态度对待中国元素,创造出真正具有文化交流价值的作品。

在这个过程中中国演员需要不断提升自己的专业能力,同时保持文化自信。只有这样才能在国际舞台上赢得更多尊重,塑造更多令人难忘的角色,推动中国文化走向世界。

李连杰的《狼犬丹尼》经历,为我们上了一堂意义深远的课。在全球化的浪潮中,艺人的每一个选择都可能产生难以预料的影响,这不仅关乎个人事业,更涉及国家形象和文化认同。

对于艺人而言接戏时需要格外慎重。不仅要评估角色本身的价值,还要深思熟虑可能带来的社会影响。李连杰的经验告诉我们,即便是国际知名的巨星,也需要时刻警惕可能触及文化敏感点的陷阱。

在追求艺术表现和商业成功的同时,不能忘记自己作为文化使者的责任。

同时观众也应保持理性态度,避免过度情绪化的反应。我们要理解文化差异的存在,但也要坚持自己的文化立场。

在欣赏中外作品时,需要找到一个平衡点,既开放包容又不失文化自信。对于艺人的选择,我们可以提出建设性的批评,但也要给予理解和支持。

作为文化使者中国艺人在国际舞台上的一举一动都代表着国家形象。他们需要在追求个人发展和维护国家利益之间找到平衡。

这需要智慧也需要勇气。同样作为观众我们也应该用更宽广的视角看待文化交流,在批评之余也给予支持和鼓励。

李连杰站在镜头前,目光坚定。他深知每一次选择都是一次考验,但也是一次机会。通过慎重的决策和优秀的表现,中国艺人完全有能力在好莱坞绽放光彩,讲好中国故事展现中国魅力。

而我们作为观众和文化的守护者,也将继续支持他们,共同推动中国文化走向世界。在这个过程中保持文化自信,尊重差异开放包容,才能让中国声音在国际舞台上更响亮、更动听。