这是一场关于年龄、能力与偏见的全民讨论。讨论的同时,更多的是无奈与心酸。无奈的是自己不知如何迈出另一步,心酸的是30年的经验在企业看来一文不值。

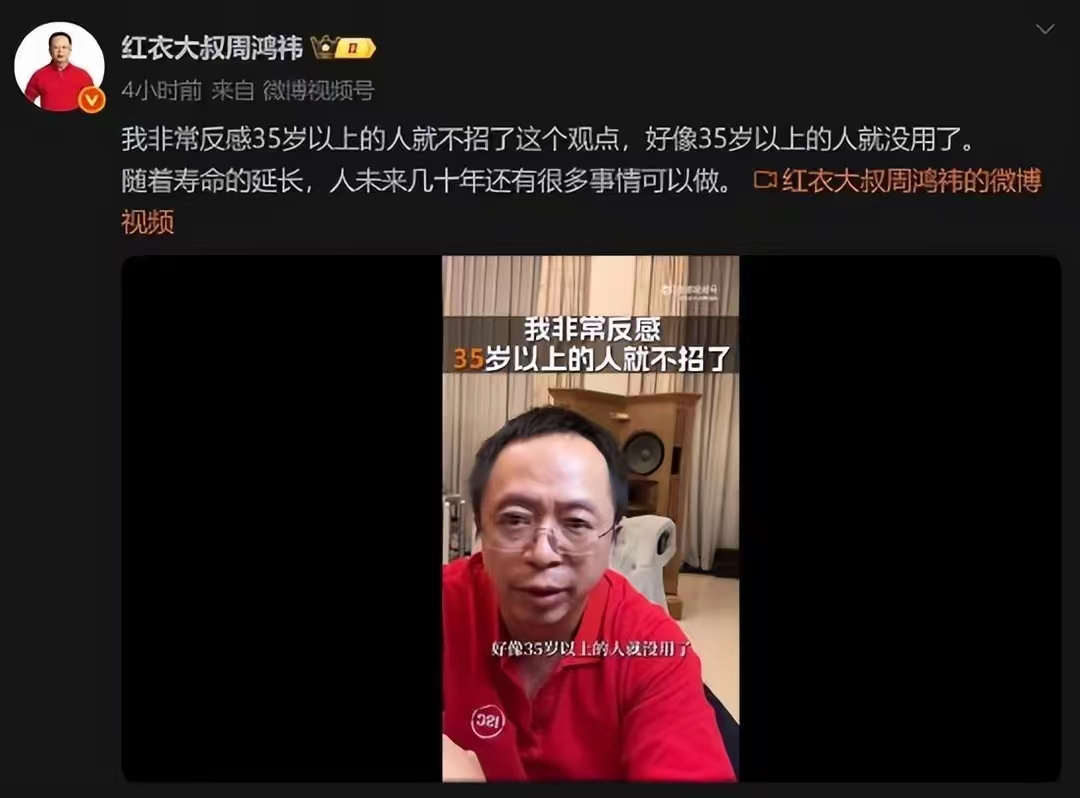

4月8日,360创始人周鸿祎公开炮轰企业招聘中的年龄歧视:“我非常反感不招35岁以上的人!”此言一出,瞬间点燃舆论——有人称其“为中年人发声”,也有人质疑“站着说话不腰疼”。但不可否认的是,这场争议撕开了职场最隐秘的伤疤:当“三十而立”变成“三十五而汰”,经验与能力为何敌不过一个数字?其表述的核心观点如下:

经验贬值与价值悖论互联网行业盛行的"平均年龄32岁"高压线(小编所在的企业就如此),本质是人才评价体系的异化。周鸿祎犀利指出,企业将35岁等同于"能力保质期"的行为,既忽视现代人平均寿命延长的现实(50岁群体体力与年轻人差距已显著缩小)更无视中年人沉淀的行业洞察力——这种能力在危机处理、战略决策等场景中具有不可替代性。正如硅谷创业生态所示,40-50岁创业者的成功率往往高于年轻群体,因其具备资源整合与风险预判的复合优势

社会时钟的认知错位"

三十而立"的传统观念在数字时代遭遇解构。当技术迭代周期缩短至18个月,企业误将"年轻"与"学习能力"画等号,却选择性遗忘:中年人的经验库恰是快速理解技术本质的认知底座。周鸿祎以程序员转型为例,强调35岁工程师对系统架构的深刻理解,往往能比年轻同事更快把握AI技术的底层逻辑

那如何迈出这一步,他是这么定义的:

颠覆性自我重塑--小编总结为:观念与行动缺一不可周鸿祎提出的"中年叛逆"概念,实则是后现代社会的个体化宣言。这种觉醒并非青春期的复刻,而是基于20年职业积淀的主动突围。

认知升级的三重突破-总结为:自我信念的突破

时间观:从"线性人生"转向"模块化人生",承认35岁可能是第二职业生涯起点

能力观:将经验转化为可迁移的"元技能",如行业人脉网、复杂项目管理能力

价值观:拒绝"为公司燃烧殆尽"的单一评价,建立"工作-生活-兴趣"的等边三角

企业的成本囚徒困境尽管周鸿祎呼吁能力本位,但互联网行业仍深陷"性价比"思维:一个35岁员工薪资常等于2-3个应届生总和,而996工作制下,企业更倾向选择"无家庭牵绊"的年轻血液。这种矛盾在游戏、电商等迭代极快领域尤为突出

转型通道与机会的缺少理想中的"叛逆转型"需要系统支持,这不是三言两语就能说明白与实现

周鸿祎的发言绝非“鸡汤”,而是一记警钟:当企业沉迷“青春红利”,损失的不仅是人才,更是行业沉淀的根基。对个人而言,35岁或许是危机,但更是契机。只是需要我们每个人勇敢的迈出那一步

正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:“真正的自由是选择成为自己的勇气。” 35岁不是终点,而是重塑职业生命的起点。

你如何看待职场“35岁现象”?欢迎分享你的故事与观点。