1935年,岷江上游的一个小山村被战火笼罩,气氛格外紧张。

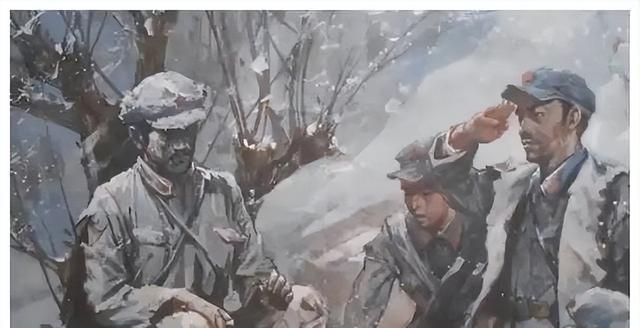

红军战士们经过这里时,遇到了一个特殊的家庭:一位年过六旬的藏族母亲杨金莲,带着四个孩子,正在用简单的工具翻整贫瘠的土地。

杨金莲的丈夫唐洪山曾在当地帮助红军筹粮,不幸遭到反动武装袭击,献出了生命。

失去丈夫后,这个家庭陷入困境,连基本的温饱都成了问题。

就在红军到来后,杨金莲看到了生活的转机。

这支队伍和她以往见过的所有军队都不一样,他们纪律严明,目标明确,甚至会与村民平等对话,而不是直接抢夺粮食。

这让杨金莲心中多了一丝敬意。

让人意外的是,杨金莲并没有选择沉默旁观,而是带着孩子们主动找到红军的领队,提出一家人愿意加入队伍。

对于已经60岁的她来说,这并不是轻松的决定。

但杨金莲的坚定态度没有留给自己任何犹豫的空间,她告诉战士们,她的家庭会成为红军的翻译——因为他们能说藏语和汉语,能够为红军打开与藏民沟通的大门。

于是,这个普通却又非凡的家庭被分配到不同的部队,从此踏上了红军长征的漫长道路。

可这段旅程并不是所有人都能走到终点的,她的两个儿子先后失踪,生死未卜,这让杨金莲的内心多了一层隐痛。

但即便如此,她依然选择咬紧牙关,与大女儿姜秀英、小女儿姜萍一起坚持走下去。

杨金莲一家的加入并没有在当时掀起波澜,但她们的坚持却为这段历史增添了深刻的一笔。

长征的队伍里,杨金莲的两个女儿——姜秀英和姜萍,是这支红色洪流中的独特力量。

这对姐妹虽然年纪相差不大,但在革命队伍中扮演了截然不同的角色,一个用语言架起沟通的桥梁,一个用行动打开了希望的道路。

姜秀英的经历尤为引人注目。

她从小被迫成为童养媳,经历过数年的非人虐待,最终逃脱束缚。

当红军经过她所在的藏区时,这支队伍改变了她的命运。

由于通晓藏语和汉语,姜秀英成为红军中的翻译。

她不仅帮助部队与藏族群众沟通,还担任过红军的重要特派员,多次参与藏区群众的思想发动,用简单却充满感染力的话语让藏民们明白,红军是为穷苦百姓而战。

因为她的努力,红军赢得了藏族同胞的信任,获得了急需的粮草和物资支持。

这样的贡献,对于一名女性来说,尤为令人敬佩。

更惊人的是,她在长征途中遭遇了严重的冻伤,双脚脚趾被迫截去,但她并未因此停下脚步,而是咬牙坚持完成长征。

她的坚韧意志深深感染了身边的战士。

对于姜秀英来说,身体上的痛苦远不及精神上的信念重要,在她看来,只要革命需要,再大的牺牲都可以承受。

相比之下,年仅14岁的姜萍显得更加稚嫩,但她的作用同样不可低估。

这个红军队伍里最年轻的“通司”肩负着复杂的任务:一方面,她要用藏语与当地百姓沟通,传递红军的信念;另一方面,她还要作为队伍的向导,帮助部队绕开危险的地形区域。

别看她年纪小,但在关键时刻,她表现得比许多成年人都更加沉稳。

红军穿越藏区时,不少群众因为不理解红军的到来而紧闭房门,甚至试图躲避接触。

姜萍挨家挨户敲门,用自己的耐心和真诚去化解群众的疑虑,让他们慢慢接受并支持红军。

这些日夜兼程的思想工作,为红军顺利穿越藏区立下了汗马功劳。

在那段艰苦卓绝的长征路上,姐妹俩总是相互扶持、彼此激励。

她们一个负责前线沟通,一个在后方巩固关系,各自为红军事业付出了巨大的努力。

她们以女性的身份,用实际行动向世界证明,革命事业从来不分性别,也不分年龄。

她们将自己的青春和力量融入到红色的洪流中,用坚韧和信念书写了中国革命历史的一段光辉篇章。

长征是一场征途,也是一场不断失去与找回的漫长告别。

对于杨金莲一家来说,离别几乎成了她们在长征中必须面对的常态。

这种离别不止是与亲人的生死诀别,也是命运无情的考验。

当杨金莲终于随部队到达陕北延安时,她的两个女儿姜秀英和姜萍早已在那里等待她。

这次重逢,是她在漫长旅途中最大的慰藉。

见到两个女儿的那一刻,杨金莲激动地哭了出来——这是胜利的眼泪,也是对失而复得的感激。

可当她问起两个儿子的下落时,得到的却是沉默的回答,这成为了杨金莲一生中永远无法弥补的遗憾。

然而正是这些失去与重逢,让杨金莲更加坚定了自己的信念。

在革命面前,个人的牺牲往往显得渺小,但正是无数个像杨金莲这样的普通人,用自己的鲜血与汗水铸就了红军的胜利。

长征结束后,这个家庭的传奇并没有就此画上句号,而是以另一种方式继续书写着属于自己的红色篇章。

杨金莲虽然年事已高,但革命的精神却让她始终保持着一种特别的活力。

到达延安后,她被分配到红军总供给部工作,负责后勤保障。

新中国成立后,杨金莲以中直机关工作人员的身份光荣离休,直到1977年以102岁的高龄辞世。

她的生命,不仅是一段历史的见证,更是一份信念的传承。

杨金莲的两个女儿也继承了她的革命意志,在新中国成立后各自开辟了属于自己的道路。

姜秀英先后在中直机关、中央档案馆工作,她不仅继续发挥语言优势,还为民族政策的制定提出了宝贵的意见。

由于她在工作中表现出色,1959年她被评为全国劳动模范,成为新中国红色干部的典范。

而姜萍则与丈夫傅家佑一同定居武汉,她不仅成为武汉军区后勤部的重要成员,还在工作之余收养了一名日本籍孤儿傅建军,她用母爱抚养这个异国孤儿成人,让这个红色家庭的故事更添几分温情。

在杨金莲一家人的故事里,革命精神的延续无处不在。

从母亲到女儿,她们的生命不仅仅是革命年代的缩影,也是对那个时代不屈不挠精神的最好诠释。

从一个贫苦的藏族家庭,到影响深远的革命家庭,她们以信念与牺牲诠释了什么是真正的革命者。

杨金莲用自己的经历告诉世人:信念和意志可以跨越年龄、性别与一切桎梏;而她的女儿们,则用自己的智慧与行动向世界展示了红军战士的坚韧与勇敢。

中国军网在2023年11月8日关于《杨金莲:红军长征中年龄最长的女英雄》报道提到,杨金莲的事迹不仅是个人的传奇,更是红军长征史上的一个重要篇章。

巴蜀史志2021年第4期《红心向党——一家五口的长征》也详细记录了这个家庭在长征中的点滴。

这些资料不仅丰富了我们对长征历史的理解,也让人们更加深刻地感受到革命者的伟大精神。

在这个故事中,我们可以看到,杨金莲一家不仅仅是为了生存而战斗,她们更是为了心中的信念而奋斗。

长征的艰难险阻并没有击垮她们,反而让她们更加坚定。

杨金莲的坚韧、姜秀英的智慧、姜萍的勇敢,构成了这个家庭独特的红色记忆。

她们的故事告诉我们,无论身处何地,无论面对何种困难,只要有坚定的信念,就能够战胜一切。

这也是为什么她们的名字长久铭刻在历史的记忆中,成为后人学习的榜样。

今天,当我们回顾这段历史时,不禁感叹这些革命先辈的伟大。

她们用自己的生命和汗水,为我们创造了今天的美好生活。

我们应该铭记她们的付出,传承她们的精神,继续为实现中华民族的伟大复兴而努力。

杨金莲一家的故事,不仅仅是一段历史的回忆,更是一种精神的传承。

它提醒我们,无论时代如何变迁,信念的力量永远不会消失。