12月16日,中国最长寿老人阿丽米罕·色依提在新疆喀什去世,享年135岁。唐朝时,杜甫曾叹“人生七十古来稀”,他大概从未想过,千年后会有人类活到135岁,几乎在“古稀”的基础上翻了一番。

人类预期寿命逐年攀升,135岁是否已触达寿命极限?生命长度是否还有延伸的可能?多个科学研究给出了答案。

一、端粒决定生命长度2016年,美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院科学家在《Nature》发表研究,分析50年间法、日、美、英长寿人群的死亡年龄变化情况。统计发现,该数据从上世纪末开始趋于稳定。研究团队据此得出结论:人类已迫近寿命极限,平均最长寿命为115岁,极限为125岁。

5年后,又一科研团队以统计学方法预测人类寿命上限,登上《Nature》子刊。2021年5月25日,《NatureCommunications》公布新加坡科学家Timothy V.Pyrkov研究,以血液相关数据评估人体恢复能力,把握衰老进程。研究表明,恢复能力随年龄升高而下降,40岁时是80岁的3倍。该能力在120-150岁之间完全消失,科学家据此预测120-150岁就是人类的寿命极限。

不过,统计学只能预测未来趋势,既有被“技术奇点”、“黑天鹅事件”等推翻结论的风险,也无法为延寿提供指导性建议。正因如此,基于实验观察而提出的“海夫利克极限”,仍是迄今为止关于“人类寿命极限”最广为人知的理论。

1961年,海夫利克在实验中发现,体外培养的细胞在分裂约50次(±10次)后就会死亡。人体细胞平均每2.4年分裂一次,因此人类寿命极限约为120岁。随着研究的深入,细胞不能无限分裂的原因渐渐浮出水面——细胞每次分裂都会导致“端粒”缩短。端粒是DNA的末端片段的“帽子”结构,钟南山院士曾在公开讲座中将端粒喻为“生命时钟”,端粒消耗殆尽时,人就会死亡。

根据“海夫利克极限”理论,人类寿命的极限已然确定。但端粒是不是只能缩短,无法延长呢?

1985年,科学家首次发现,“端粒酶”能将DNA重复序列拼接到染色体末端,延长端粒长度。2009年,三位科学家凭借端粒研究,荣膺当年诺贝尔生理学或医学奖。延长端粒有望抬高人类的“寿命天花板”,高中生物教材也将端粒作为细胞衰老学说收录其中。

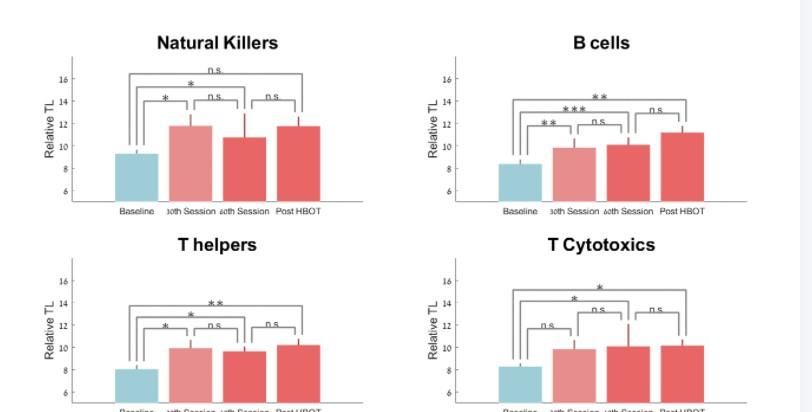

近年来,人类对端粒的理解与研究愈发深刻。2020年11月8日,特拉维夫大学教授Shai Efrati在《老龄化》发表研究,招募35名64岁以上老人进行高压吸氧。3个月后,受试者端粒平均延长20%以上,最长者达52.5%,衰老细胞减少37%,恢复至25年前的年轻态。据悉,私人飞机庞巴迪、中国中车高铁供应商青岛威奥,已跨界研发出智能集成高压氧舱“O2 ARK”,多位名流、富商线下亲身体验,已将“O2 ARK”带回私宅吸氧延寿。

除了“O2 ARK”,辅酶1前体(“派洛维pro”核心物质)也深受端粒研究领域关注。2021年11月29日,中科院及重庆医科大学等在《前沿》发表研究,给8名健康男性受试者每天服用300mg辅酶1前体。3个月后,端粒平均延长近2倍。“派洛维pro”制剂此前因其重振线粒体而被京东用户热捧,该研究或将使其供不应求、从东京百货专柜紧急调货的盛况重现。据艾媒咨询预测,该市场规模将在2年内以70.25%的增速攀至270.13亿元。

三、迎接全民长寿时代2020年,我国平均预期寿命为77.4岁,女性更是以80.9岁突破80大关。随着“O2 ARK”、“派洛维pro”等延寿成果的落地普及,这一数字还将继续提升。长生不老只是仙界传说,但全民长寿已成为新的社会现实。

随着经济的发展与寿命的延长,延迟退休也将提上议程。60岁还是“壮年”,还能继续为社会贡献自己的体力与脑力,在工作中实现自我价值。

立足当下,135岁是我们只能仰望的中国“寿命天花板”。但正如杜甫不会在唐朝就想到,平均寿命能突破70岁的“古稀”,现在的我们也难以想象,几十年后“迟暮”的定义或将被重新书写,70岁可能堪堪是生命的中点。漫长的后半生将如何规划?这会是属于我们这代人的甜蜜烦恼。