皇储之位的争夺

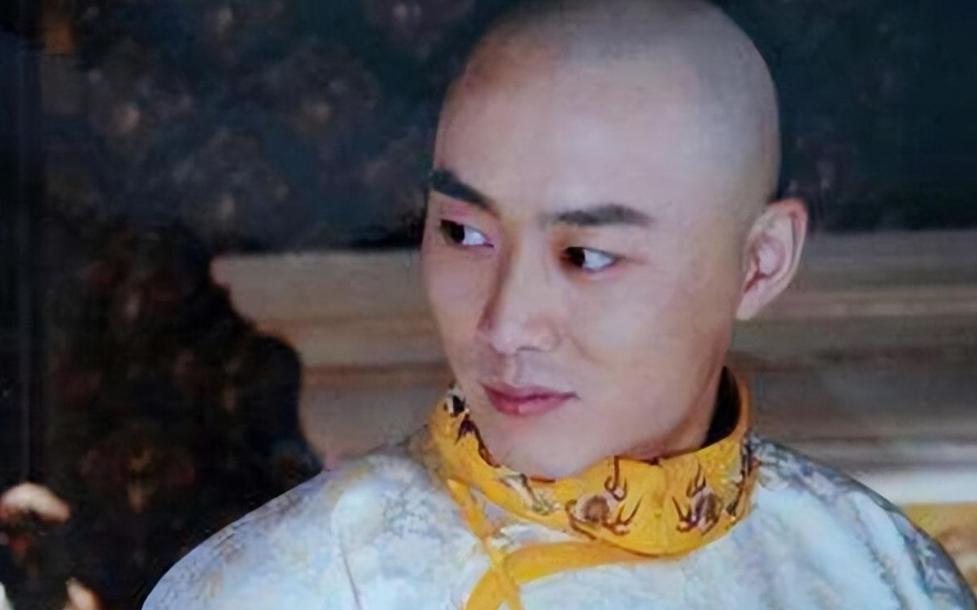

道光帝在位后期,皇储的选择成了他心头的一个难题。皇四子奕詝虽性格沉稳有文采,但曾在狩猎时受伤成了跛子;皇六子奕䜣却是一表人才,文武双全。

两位皇子年龄相仿,且皇四子十岁丧母后就由六阿哥的生母静贵妃抚养。道光帝通过一系列考验,如南苑围猎、才学问对等方式来选择皇储。

最终,皇四子奕詝凭借对生命的尊重和对父亲的赤诚孝心打动了道光帝,获得了太子之位。这场储位之争埋下了兄弟关系裂痕的种子。

在这场储位之争中,还有许多鲜为人知的细节。当时朝中大臣分成两派,一派支持奕詝,认为他虽有残疾但性情温和,通晓经史,明白事理,更适合治理天下;另一派则推崇奕䜣,认为帝王应当文武全才,才能应对内忧外患。

两派势力明争暗斗,使得这场储位之争愈发激烈。有一次科场考试,两位皇子同时参加,奕詝的文章引经据典,深得考官赞赏;而奕䜣则在武艺展示中技惊四座。

这让道光帝陷入深深的纠结。最终决定性的一幕发生在围猎中,当众人争相射杀一只受伤的梅花鹿时,奕詝却主动放下弓箭,说:"生灵虽小,也当珍惜。"这番举动恰好印证了道光帝一直强调的"仁政"理念。

此外,奕詝对父亲的孝心也非常人所能及,每当道光帝感冒发热,他都会彻夜守候;即便自己腿脚不便,也坚持每日三请安。

这种种表现,最终让道光帝做出了选择。然而,这个决定也让本就存在的兄弟竞争转变为了难以愈合的心理创伤。

养母之恩

奕詝登基为咸丰帝后,对待养母静贵妃表面恭敬有加。他尊静贵妃为皇贵太妃,给予园居之所,每日问安侍膳。

可是内心深处,他始终无法忘记养母曾经对自己的防范和猜忌,更记得那次探病时的尴尬场面。

静贵太妃误以为探病者是亲生儿子奕䜣时的亲切,与认出是养子后的冷淡态度,深深刺痛了咸丰的内心。

在这段复杂的母子关系中,还有许多不为人知的故事。静贵妃虽然抚养奕詝,但始终将重心放在亲生儿子奕䜣身上。

每逢节庆,她总会给奕䜣准备更精致的礼物;在两个孩子争执时,也常常偏袒奕䜣。这种差别对待虽然微小,却被心思敏感的奕詝尽收眼底。

有一次,奕詝生病卧床,静贵妃前来探视,却只是例行公事般地坐了片刻就离开;而当奕䜣发烧时,她却彻夜未眠,亲自熬药照料。

这种区别对待在潜移默化中影响着奕詝的心理。即便如此,奕詝仍然怀着一份感恩之心,因为静贵妃毕竟养育了他多年。

他在登基后,特意为静贵妃修建了一座精美的园子,取名"颐和园",希望能报答养育之恩。但这种表面的孝顺背后,却掩藏着难以愈合的情感创伤。

每当他看到静贵妃与奕䜣其乐融融的场面,内心就会泛起一阵酸楚,这种复杂的心理促使他后来在对待弟弟的态度上愈发生硬。

太后之位的争议

随着咸丰即位,静贵太妃对皇太后之位的渴望愈发强烈。她多次通过亲生儿子奕䜣向咸丰表达这个愿望。咸丰心知肚明,一个妃嫔身份想要越级封为太后是何等不合规制。

况且自己的生母孝全皇后身为正宫皇后都未享此殊荣,又岂能让一个妃嫔享此尊位?这种心态让他对恭亲王的请求始终无法认同。

这场关于太后之位的争议,实际上牵涉到了更深层的政治角力。在清朝宫廷中,太后的地位不仅仅是一个尊号,更关系到重大政治决策的参与权。

静贵太妃通过奕䜣多次试探咸丰的态度,甚至暗示愿意支持咸丰推行新政以换取太后之位。然而,咸丰深知此事的严重性。

他曾私下对心腹大臣说:"太后之位,乃是国之根本,岂能轻易更改祖制?"有大臣曾建议可以破例封赏,以示对养母的孝心,但被咸丰严词拒绝。

他认为,一旦开了这个先例,将来必定会有更多的妃嫔觊觎太后之位,动摇皇权根基。

更重要的是,咸丰觉得静贵太妃此举有借太后之位干预朝政的嫌疑,这让他想起了历史上太后垂帘听政的诸多弊端。

这种种考虑,让他在这个问题上始终保持强硬态度,也让他对弟弟奕䜣的每一次请求都格外警惕。

“谥号”之争

咸丰五年,静贵太妃病重期间,奕䜣借机逼宫,为母争取到了康慈皇太后的封号。可是在静贵太妃去世后,咸丰帝在谥号上做了手脚。

他只给了八字谥号,且不带"成"字,不得升祔太庙。这种处理方式在强调嫡庶有别的同时,也表达了对养母和其子的不满。恭亲王为母请谥不成,愤然与咸丰翻脸,从此兄弟彻底决裂。

这场谥号之争的背后,其实暗含着更为复杂的政治博弈。当时朝中分为两派,一派支持给予静贵太妃最高规格的谥号,认为这是对其养育之恩的回报;另一派则坚持遵循祖制,认为不能破坏清朝的宗法制度。

奕䜣在母亲病重期间,曾连夜求见咸丰,跪求施恩。当时咸丰虽然答应了康慈皇太后的封号,但在内心已经开始盘算如何在谥号上做文章。

他命人翻阅历朝历代的谥号典制,特意找出了一些可以限制静贵太妃地位的先例。最终定下的谥号,不仅字数上比照一般妃嫔,更是在用字上避开了所有象征最高权力的字眼。

这一决定不仅伤害了奕䜣的孝心,更让他感受到了兄长的无情。有传闻说,当奕䜣得知谥号的最终方案时,当场摔碎了手中的奏折,并发誓永远不会原谅这个欺骗了他的兄长。

一生的猜忌与防备

咸丰对恭亲王的提防与日俱增。即便在国家危难之际,不得不启用恭亲王处理英法联军危机,仍对其功绩百般挑剔。

临终前立储诏书中,刻意将恭亲王排除在顾命大臣之外,显示了他对这个弟弟的终身戒备。直到驾崩前,都不愿见恭亲王最后一面,将这份猜忌带入了坟墓。

这种深深的猜忌不仅仅源于兄弟之间的矛盾,更与咸丰的统治心态密切相关。他总是担心恭亲王会借助军权做大,因此即便在处理英法联军危机时,也始终派人严密监视恭亲王的一举一动。

每当恭亲王取得外交上的成功,咸丰表面赞许,私下却对大臣说:"此事还需严查细究。"他甚至在恭亲王的府邸周围安插眼线,详细记录其日常交往。

这种极度的不信任,让原本能够合作共渡难关的兄弟,变得处处提防。临终前的那段日子,咸丰经常独自一人坐在乾清宫,回想起年少时与弟弟的点点滴滴,却又很快被现实的猜忌所取代。

他在日记中写道:"即便是至亲骨肉,在这权力的迷局中,也会变得面目全非。"这份遗憾和戒备,最终随着咸丰帝的驾崩,成为了清史上一个永远无法化解的结。

这场兄弟间的恩怨,不仅仅是一场简单的皇位之争,更是一个关于亲情、权力与人性的复杂故事。

咸丰帝和恭亲王的关系,从亲密无间到反目成仇,折射出了清朝宫廷政治的残酷性。

这对本该相亲相爱的兄弟,最终却被皇权和猜忌吞噬,成了清朝历史上一段令人唏嘘的往事。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

兵兵

不是一个妈生的。是异母兄弟。

用户10xxx20

咸丰十岁他妈孝全成皇后就去世了,道光就让恭亲王的妈抚育咸丰,咸丰妈在怀孕时就体弱多病,还服用大量催产素,导致咸丰从小体弱多病,加上后来又吸食大麻,纵欲过度能活到30岁也是很不容易