在这个五彩斑斓却又充满差距的世界舞台上,当来自云南偏远山村的孩子与那些生于北京、上海、香港、苏州等繁华都市的孩子相聚于一档节目时,我们往往会不自觉地为山村孩子捏一把汗。

我们脑海中可能会浮现出这样的画面:他在城市孩子的环绕下,紧张得满脸通红,因环境的巨大落差而局促不安,或许会因自己相对贫寒的家境而自卑,在众人面前显得木讷,不知如何融入。

然而,现实却如同一幅绚丽多彩的画卷,打破了我们所有的预设。

不久前,一段云南孩子与上海、香港孩子的对话在短视频世界里引发了一场情感的风暴。这段对话就像一颗璀璨的星星,在网络的夜空中闪耀着温暖的光芒。

看,上海孩子眼中闪烁着好奇的光芒,向云南孩子发问:“你家是啥样子呀?

我可好奇了,是在县城里呢,还是那种山沟沟里呀?”

云南孩子呢,他的脸上没有丝毫阴霾,坦然地迎着上海孩子的目光,声音洪亮而自豪地回答:“我家就是实打实的山沟沟,绝对正版,没一点假。”

那语气里,没有一丝一毫的自卑,有的只是对家乡的热爱和对自身身份的认同。

上海孩子紧接着又问:“那你家生活方便不?要是家里有人病了,或者去买点菜之类的,方便不?”

云南孩子依旧从容不迫,他清晰地回答:“我们去买菜卖菜的地方得花四十分钟呢,一般都是骑摩托车去。”

他的回答简单而真实,没有丝毫掩饰。

当和香港孩子交流时,云南孩子的表现更是令人肃然起敬。

香港孩子询问他未来的理想职业,这个云南孩子稍作沉思,眼神中透露出一种坚定和执着,他斩钉截铁地说:“只要是通往正义的道路,我都想走。

不过,我最想做的两件事,一是当老师,我想把知识传递给更多像我一样的孩子;二是当刑警,守护大家的安全,捍卫正义。”

香港孩子则有些腼腆地分享自己的梦想,他说自己想在网上画画,但现在还不太会画分镜头,感觉这个梦想对社会贡献不大。

面对这个自己不太熟悉的领域,云南孩子没有丝毫的尴尬和局促,他面带微笑,真诚而大方地祝福道:“其实这个我不太了解,但我衷心地希望你能成为一名优秀的画家。”

他的话语如同春风拂面,温暖而真挚。

这个十岁的云南孩子,就像一颗未经雕琢却天然璀璨的宝石。

他的善良朴实如同山间清澈的溪流,潺潺流淌,滋润人心;他的不卑不亢像是山顶屹立不倒的青松,坚韧不拔,令人敬仰;他怀揣着远大的抱负,那抱负如同夜空中最亮的星,指引着他前行的方向;他有着超越年龄的格局,这种格局让他在人群中脱颖而出。

他就是崔思敏,他用自己的言行,在《寒暑假》这档节目中,为我们展现了一个独一无二的自己。

与其他孩子相比,他没有华丽的外表,没有富足的家境,但他却有着一颗金子般的心,靠着独特的人格魅力,赢得了所有人的喜爱。

在节目接近尾声的时候,汪涵对崔思敏的评价可谓是一语中的:“他是一个像金子一般光明透亮、珍贵的小孩子。”

是啊,从崔思敏的身上,我们仿佛看到了一面镜子,它映照出了世界的参差、真正的“见世面”的含义以及成功家庭教育的模样。

世界的参差:物质匮乏背后的精神富矿

崔思敏的家,在云南省大理白族自治州宾川县拉乌彝族乡的一个小山村,这里距离宾川县城有 100 公里之遥,仿佛是被世界遗忘的角落。

他的父母都是地地道道的农民,每天过着与土地打交道的朴实生活,家庭的物质条件十分有限。

当《寒暑假》节目组向他发出邀请时,命运似乎给这个家庭出了一道难题。

那时,崔思敏的父亲正带着弟弟在县城治疗眼疾,母亲则要在家照顾年迈体弱的爷爷,还要上山采摘菌子维持生计。

在这样的情况下,崔思敏只能独自踏上前往新疆喀什的旅程,成为了节目中唯一一个没有父母陪伴的孩子。

再看看其他参加节目的孩子,他们大多来自繁华的大都市。

有的孩子父母是明星网红,他们从小就生活在聚光灯下,享受着无尽的关注和资源;有的孩子从很小的时候就开始拍剧拍广告,对娱乐圈的生活习以为常;还有的孩子出生于艺术世家,从小就接受着浓厚艺术氛围的熏陶。

这种鲜明的对比,就像把世界的参差赤裸裸地摆在了我们面前,让我们深刻地感受到了生活的残酷与现实的差距。

在物质层面,崔思敏确实是匮乏的。就像在他和弟弟参加山东卫视的《中华家庭诗词擂台赛》时,就有一个小插曲。

节目中,主持人问崔思敏,有没有在诗词里读到过特别想吃,但现实中却从未吃过的东西。

崔思敏背诵了两首苏轼的诗,一首是《猪肉颂》里提到的东坡肉,“待他自熟莫催他,火候足时他自美”,另一首是《惠州一绝》中的荔枝,“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

然而,对于崔思敏来说,东坡肉和荔枝只是诗词中的美好意象,他从未品尝过,不知道它们是什么滋味。

主持人听后,热情地表示要在节目录制结束后请他们兄弟俩吃,可崔思敏却果断地拒绝了,他说:“你的钱也不是天上刮来的呀。”

这句话,就像一道闪电,击中了我们的心灵。

它让我们看到了这个孩子的懂事和善良,他深知生活的不易,不会轻易接受他人的馈赠。

在参加这个节目时,崔思敏胸前挂着一个大耳朵图图的玩具,这个玩具承载着他童年的珍贵回忆。

那是他两岁多的时候,父亲在昆明给他买的,这个玩具可以播放 5 首古诗。

对于崔思敏来说,这个玩具就像是稀世珍宝,他爱不释手,翻来覆去地听,哪怕它已经变得破旧不堪,他也不舍得扔掉,一直小心翼翼地珍藏着。

与很多同龄孩子相比,那些孩子可能早已对各种美食和玩具感到腻烦,而这些对于崔思敏来说,却是遥不可及的奢望。

从出生的那一刻起,人与人之间似乎就被命运划下了一道深深的鸿沟,物质的差异如此悬殊。

但这真的就决定了一切吗?我认为并非如此。

物质的匮乏并没有阻挡崔思敏精神世界的丰富,他就像一朵在贫瘠土地上盛开的花朵,绽放出属于自己的绚烂色彩。

真正的“见世面”:自然与诗词交织的成长之路

崔思敏成长在一个相对闭塞的环境中,教育资源的匮乏似乎是他成长路上的一道障碍。

然而,他却用自己的方式,找到了属于自己的“见世面”的途径。

在他的童年记忆里,父母下地劳作的身影是最熟悉的画面。

当父母在田间辛勤耕耘时,他就在大自然的怀抱中自由玩耍。

大自然,这位神奇的老师,向他敞开了知识的宝库。

那些我们大多数人闻所未闻的野生植物,如荨麻、苦里巴、蕨菜、蒌蒿等,在崔思敏眼中,却是无比熟悉的朋友。

他不仅能准确无误地说出它们的名字,还对每种植物的特性了如指掌。

他知道哪些植物可以食用,哪些植物有药用价值,哪些植物需要小心避开。这种对大自然的深入了解,是城市孩子在书本和课堂上无法学到的宝贵知识。

古诗词,是崔思敏成长路上的另一盏明灯。在他家院子里的核桃树上,有他亲手搭建的一个小小的“避风港”,那是他的“诗词王国”。

每当闲暇时光,他就会坐在这个“据点”上,沉浸在古诗词的美妙世界里。

他背诵着一首又一首古诗,仿佛在与古代的诗人对话。在日积月累的努力下,他如今已经能够背诵 800 多首古诗。

这些古诗词,就像一把把钥匙,打开了他通往另一个世界的大门,让他看到了历史的长河、文化的瑰宝。

在《寒暑假》节目中,崔思敏的这些独特优势得到了充分的展现。

在与其他孩子共同参与的活动中,他表现得十分出色。

就像在一次与植物学家杨宗宗一起煮香草茶的环节中,那茶里混合了多种药材。

当杨宗宗在倒茶时突然发问:“茶汤里呈现的黄色是从哪里来的呢?”

其他孩子还在思考的时候,崔思敏已经迅速行动起来。

他仔细观察了两份配方,发现其中都有一种相同的药材,他拿起药材闻了闻,自信地回答道:“是栀子。”

栀子作为一种古老的黄色染料,虽然在我们的生活中,比如盐焗鸡的制作中会用到,但对于一个孩子来说,能如此迅速准确地回答出来,着实让杨宗宗都感到惊讶。

这就是崔思敏知识储备的力量,他在大自然中学到的知识和古诗词赋予他的智慧,在这一刻闪耀出光芒。

在冰川科考的旅程中,崔思敏更是展现出了惊人的知识量和探索精神。

面对各种珍稀植物,软紫草、点地梅、委陵菜、火绒草、红景天、大黄、雪兔子、长蕊青兰……他都能如数家珍。

他还细心地挖了一袋千年寒冰的标本,并认真地贴上标签,仔细备注采集时间。

他的这些举动,让在场的所有人都对他刮目相看。

他对知识的渴望和对探索的热情,就像一团燃烧的火焰,照亮了他前行的道路。

在背诗环节,崔思敏更是成为了焦点。

当新疆小朋友随意说出一个诗人的名字时,他总能迅速地背诵出一首对应的古诗。

当有人提到白居易,他便流畅地背出《池上》:“小娃撑小艇,偷采白莲回。

不解藏踪迹,浮萍一道开。

”当杜甫的名字出现,他又能轻松地背出《绝句》:“迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。”他的诗词功底让大家赞叹不已。

而在挑战抛绳索过河的环节中,崔思敏又展现出了勇敢无畏的一面。

其他孩子听到这个任务后,都面露难色,觉得这个任务充满了危险。

然而,崔思敏却兴奋不已,他眼中闪烁着勇敢的光芒,第一个冲上前去尝试。

他成功地滑到了对岸后,还不忘鼓励其他小伙伴,他大声喊着:“绝对安全,大家快来试试!”

他的勇敢和热情,就像冬日里的暖阳,温暖着每一个人的心。

崔思敏的这些精彩表现,让我深刻地反思了我们对“见世面”的理解。

在当今社会,很多家长认为送孩子去昂贵的游学、参加各种高档的培训班就是让孩子“见世面”。

就像那篇《月薪三万,还是撑不起孩子的一个暑假》文中所描述的,家长们不惜花费 3.5 万,送孩子去美国游学,还要安排钢琴、游泳、英语、奥数、作文等各种学习项目。

然而,通过崔思敏的故事我们可以看到,真正的“见世面”并不一定需要大量金钱的投入。

在大自然中探索,从古诗词中汲取智慧,这种从生活中、从内心深处获得的知识和体验,才是更有价值的“见世面”方式。

成功的家庭教育:爱的滋养与品德传承

崔思敏之所以能够如此优秀,家庭教育在其中起着至关重要的作用。

他所生活的乡村,是一个典型的“空心村”,大部分年轻人都选择外出打工,村里留下的大多是空巢老人和留守儿童。

然而,崔思敏的父母却做出了与众不同的选择,他们宁愿自己的生活过得艰苦一些,也要守护在两个孩子身边,给予他们无微不至的关爱。

崔思敏的父亲崔贵泽,虽然只有初中学历,但他对古诗词有着浓厚的热爱。

在农闲的时候,他总会和儿子一起坐在院子里,读诗、背诗。

他用自己的行动,向儿子传递了对知识的渴望和对文化的尊重。

这种全身心投入、以身作则的陪伴方式,是一种高质量的家庭教育。

在当今社会,很多父母因为忙碌的工作而忽略了对孩子的陪伴,而崔贵泽却用自己的方式,为孩子营造了一个充满文化氛围的家庭环境。

这种陪伴,不仅让崔思敏学到了知识,更让他感受到了父亲的爱和家庭的温暖。

崔贵泽不仅是一位热爱诗词的父亲,更是一位有着广阔格局的家长。

在参加山东卫视的诗词比赛后,尽管崔思敏和弟弟的成绩并不理想,但崔贵泽在台上的发言却令人印象深刻。

他说:“我不在乎这个结果,因为‘钓胜于鱼’,我们更应该享受诗词所带来的快乐。”

这种豁达的教育观念,让孩子明白,过程比结果更重要,不要过于看重输赢,而是要享受学习和成长的过程。

这种教育观念,对于孩子的心理健康和价值观的形成有着深远的影响。

同时,崔贵泽身上还闪耀着一种无私的奉献精神。

作为村里为数不多的年轻劳动力,他总是主动承担起许多为老人买药、购买生活用品的工作,只要村里的老人有需要,他都会毫不犹豫地伸出援手,不求任何回报。

他的这种行为,就像一颗种子,在崔思敏的心中种下了善良和奉献的基因。

在这样的家庭氛围熏陶下,崔思敏也继承了父亲的善良品质。

在参加《寒暑假》节目时,有一个细节特别令人感动。

节目组一开始给每个孩子 200 元作为经费,其他孩子很快就把钱花光了,而崔思敏却一直省着花。

当他看到小伙伴们没饭吃的时候,没有丝毫犹豫,立刻去给大家买方便面。

更让人感动的是,他给小伙伴们买的是桶装方便面,而给自己买的却是袋装的。

这个小小的举动,体现了他的善良和无私。

他懂得关心他人,愿意为他人付出,这种品质在一个十岁的孩子身上显得尤为珍贵。

到了晚上,活动结束后,营地一片狼藉,而崔思敏就像一个小天使,默默地收拾着垃圾。

他没有受到任何人的要求,完全是出于自己内心的善良和责任感。

这种超越年龄的成熟与懂事,既让我们感到欣慰,又让人心疼。

他还是个孩子,却承担了太多不属于他这个年龄的责任。

崔思敏的母亲也同样是一位伟大的家长。

她深知儿子虽然懂事,但毕竟还只是一个十岁的孩子。

他现在上四年级,学习压力已经很大了,课余时间还要背诵大量的古诗,童年似乎缺少了同龄孩子应有的快乐。

因此,母亲经常会对崔思敏说,考试只要尽力就好,开心快乐才是最重要的。

她的这种教育方式,让孩子在成长的过程中不会过于焦虑,能够保持一个良好的心态。

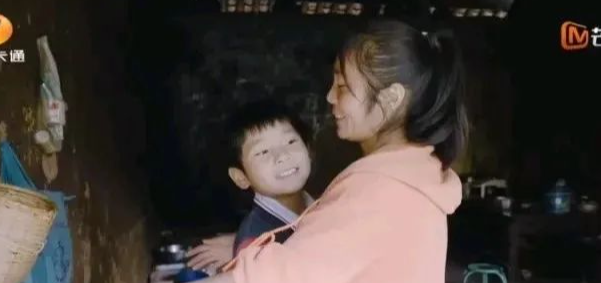

在崔思敏临行前,父亲那充满关切的叮嘱,母亲那温暖而有力的拥抱,这些都成为了崔思敏成长道路上最宝贵的财富。

这种完整、健康、智慧的父母之爱,就像一座灯塔,为崔思敏照亮了前行的道路,让他在面对世界的参差时,能够保持自信、善良和勇敢。

在人生的漫长旅程中,我们每个人的起点都不尽相同。

就像有的人一出生就站在“罗马”,拥有无尽的财富和资源,而有的人却生于偏远之地,面临着各种困难和挑战。

然而,这并不应该成为我们评判人生价值的标准。

纠结于世界的参差并没有太大的意义,更为重要的是,我们应该如何在自己的人生道路上,找到属于自己的价值和幸福。

一个来自上海的富家子弟和一个来自云南山村的贫苦少年,他们的生活环境天差地别,但他们都有追求幸福的权利。

对于孩子们来说,幸福的评判标准往往是简单而纯粹的。

也许是一次小小的成功,也许是一个温暖的拥抱,也许是实现自己的一个小梦想。

所以,作为父母,我们不应该仅仅关注物质条件的给予,更应该注重孩子精神世界的培养。

给予孩子充分的陪伴、坚定的支持和正确的指引,这才是对孩子最好的教育。

当我们看到孩子身心健康、快乐地成长,这本身就是一种巨大的成功,这种成功比任何物质财富都更加珍贵。

崔思敏的故事就像一束光,照亮了我们对教育、对人生价值的思考。

他让我们明白,无论身处何种环境,只要心中有光,有对生活的热爱和对美好的追求,都能在自己的人生舞台上绽放出耀眼的光芒。