注:本文内容来源于佛经记载与传统典籍,旨在人文科普,不传播封建迷信,请读者朋友保持理性阅读。

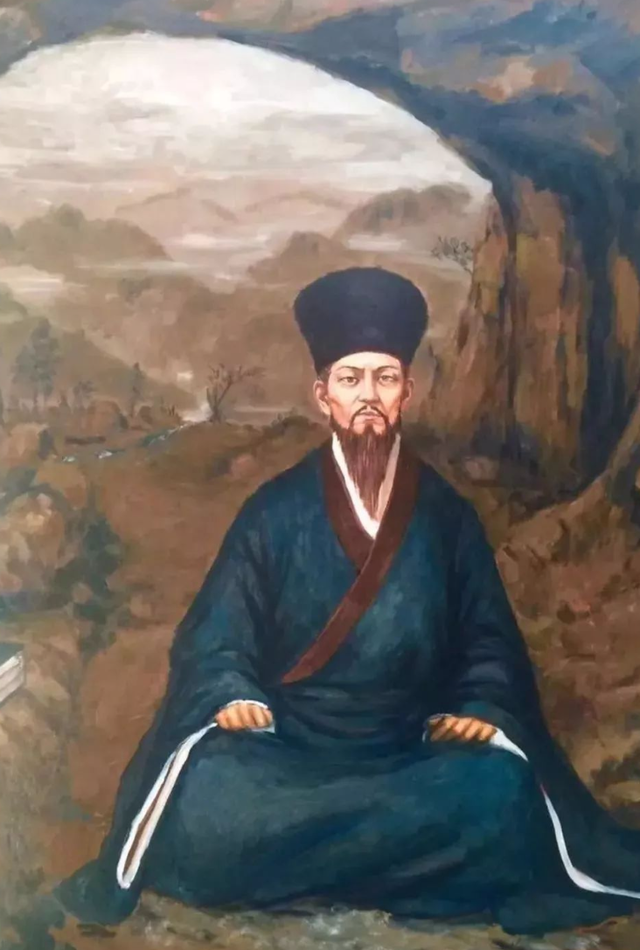

在中国思想史上,王阳明的"三句顿悟"堪称一段佳话。

《明儒学案》记载,王阳明在龙场驿夜坐竹林,忽然悟出"无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物"。

这四句看似平常的话语,却蕴含着怎样的智慧?又为何能让无数后人奉为修身养性的圭臬?

话说王阳明年轻时,一心想寻访天下名师,探究圣人之道。他读遍群书,游历名山,遍访高人,却总觉得心中疑惑未解。

一日,王阳明来到一座古寺拜访一位老和尚。老和尚见他面带倦色,便问:"施主为何如此劳累?"

王阳明叹道:"我求学多年,读过无数经书,可心里总觉得空落落的,不知是为何。"

老和尚笑道:"你读了这么多书,可曾读懂自己的心?"

王阳明一愣,不知如何作答。老和尚又说:"万卷经书藏在心,不如一颗明心见性。"

这句话让王阳明若有所思。他告别老和尚后,继续四处求学。途经一座道观,遇见一位道士正在打坐。

王阳明上前请教:"道长在此打坐,可是在修道?"

道士睁开眼睛说:"修道不在坐与不坐,在明白本心。"

王阳明又问:"如何才能明白本心?"

道士说:"你现在就在用心,何必外求?"

这番话又让王阳明陷入沉思。他发现自己求学这么多年,都在向外寻求,却忽略了最重要的——自己的心。

后来王阳明被贬到贵州龙场驿。这里环境恶劣,瘴气弥漫,蛮荒偏僻。可就在这样的逆境中,他反而静下心来思考。

一天夜里,王阳明独自在竹林中静坐。月光透过竹叶洒在地上,清风徐来,竹叶沙沙作响。他忽然想起以前遇到的那位老和尚和道士说的话。

这时,他看到一片竹叶随风飘落。这片叶子本身并无善恶之分,但人心一动,就有了喜恶之别。这不正是人心的本来面目吗?

就在这个时候,王阳明心中豁然开朗。他明白了:人心本无善恶,就像明镜一样清净无染;善恶之分,是心念一动时才产生的;而能够分辨善恶的,正是人人本具的良知;要想修道,就要依照良知去为善去恶。

这个领悟让王阳明兴奋不已。他连夜写下了"三句顿悟":无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。

从此,王阳明的学问有了根本性的转变。他不再像从前那样到处寻访名师,而是开始教导学生向内求索。

有学生问他:"先生以前读过那么多书,现在怎么不提了?"

王阳明答道:"书是记载圣人之心,我们读书是为了明白自己的心。现在既然明白了心,又何必执着于书本上的文字?"

又有学生问:"修行是不是很难?"

王阳明说:"难在人不肯回头认取本心。本心人人都有,只是被物欲遮蔽了。"

王阳明的"三句顿悟"看似简单,实则包含了极深的道理。他为什么说人心本无善恶?为什么说意念一动就有了善恶?这些问题的答案,揭示了一个重要的修行法门。究竟是什么呢......

接下来王阳明仅仅用了短短三个顿悟就道出了修行的关键,听完恍然大悟,改变了大多数人的想法!

王阳明的"三句顿悟",实际上揭示了修行的三个层次。

第一层是"无善无恶心之体"。这句话说的是心的本体,就像明镜一样,能够映照万物而不被染污。《楞严经》中说:"本觉妙明,本妙明觉。"这个道理是一样的。人心本来就是清净的,不被善恶所染。

《传习录》中记载,有人问王阳明:"心本无善无恶,如何能分别善恶?"

王阳明答:"就像明镜照物,能分别美丑,但明镜本身并无美丑。心之本体虽无善恶,但一动念就能分别善恶。"

第二层是"有善有恶意之动"。这句话说的是心念升起时的状态。《心经》说:"照见五蕴皆空。"意思是当我们观照自己的念头时,会发现念头本身是空的。王阳明说的"意之动",就是这个道理。

有一次,一个学生问王阳明:"如何才能不起恶念?"

王阳明说:"念起即觉,觉之即无。关键不在压制念头,而在觉察念头。"

第三层是"知善知恶是良知,为善去恶是格物"。这句话说的是修行的方法。《大学》中说:"格物致知。"王阳明把这个道理进一步发挥,提出了"致良知"的工夫。

一位学生问:"什么是良知?"

王阳明答:"良知就像天空中的太阳,虽然被云遮住,但太阳还在那里。人心中的良知也是如此,虽然被私欲遮蔽,但始终存在。"

这三个层次环环相扣,构成了一个完整的修行体系。了解了这个体系,修行的路就清晰了:

首先要认识到心的本体是清净的。就像《金刚经》说的:"应无所住而生其心。"不要被外界的善恶所困扰。

接着要观察念头的生灭。《六祖坛经》说:"不思善,不思恶,正与么时,那个是明上座本来面目?"这就是在说观察念头的重要性。

最后要依据良知修行。《中庸》说:"道也者,不可须臾离也。"良知就是我们不能须臾离开的准则。

王阳明在龙场悟道后,把这个道理讲给学生听。有学生问:"这样修行会不会太简单了?"

王阳明说:"大道至简。越简单的东西越接近真理。"

这个道理得到了很多高僧大德的印证。永嘉大师说:"取实修行,不住名相。"这和王阳明的见解是相通的。

王阳明的"三句顿悟",把儒释道三家的修行精髓都概括在内了。儒家讲"存天理灭人欲",佛家讲"明心见性",道家讲"清净无为",其实都是一个道理。

修行的路,说难也难,说易也易。难在人不肯回头认取本心,易在本心原本具足,不假外求。王阳明的"三句顿悟",正是为我们指明了一条返本归真的路。

《庄子》说:"人皆知有用之用,而莫知无用之用。"王阳明的顿悟,就是让我们明白:修行不在外求,而在认识本心;不在积累知识,而在明白良知;不在刻意为善,而在任运自然。

这样的修行,不需要进深山,不需要远离尘世,只需要在日常生活中体认本心,观察念头,依据良知而行。如此修行,自然心安理得,道在其中。

王阳明以天地为大炉,以阴阳为大冶,以造化为大工,以自心为大匠,这就是他的修行之道。明白了这个道理,修行的路就豁然开朗了。