进入二十一世纪之初,陈水扁在当选为台湾地区领导人后,立即积极推动“台独”活动,大肆鼓吹分裂言论,企图破坏两岸关系的和平稳定发展。

时任总理朱镕基严正告诫陈水扁,强调解放军展现出的力量不容忽视。他警示道,即便导弹存在误差,其落点也足以接近陈水扁办公区域的沙发旁,意在表明捍卫国家统一的决心。

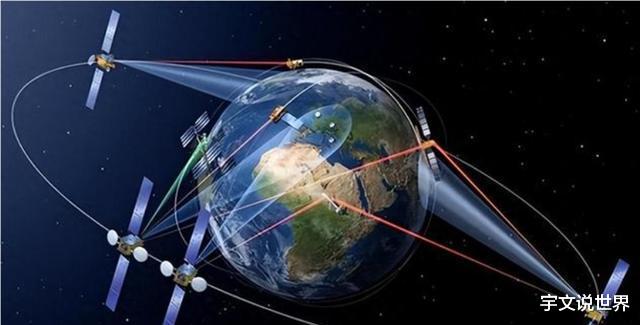

为确保导弹精确打击台湾目标,依赖卫星导航至关重要。由于安全考量,采用美国卫星导航显然不可行,因此,必须使用中国自主研发的卫星导航系统来实现精准定位与发射。

朱镕基总理提及的精准定位能力,彰显了中国当时卫星导航技术的高超水平。这意味着,在卫星导航领域,中国已取得了显著进展,技术实力颇为雄厚。

现今,全球范围内,仅中国、美国、俄罗斯及欧盟具备卫星导航系统的能力。但在成熟度方面,真正堪称完善的卫星导航系统,仅限于中国、美国和俄罗斯这三个国家所拥有。

关于这三个国家卫星导航系统的精度排名如何?我们来探讨一下。它们的精确度各自表现怎样,占据了怎样的位置,这是值得我们深入分析的问题。

【一、一家独大的局面】

自1957年首颗人造卫星由苏联升空之际起,美苏两大强国步入了宇宙探索的竞赛舞台,正式拉开了太空争霸的序幕。

苏联之所以能抢在美国之前成功发射人造卫星,关键在于其巧妙布下了迷雾战术。通过一系列精心策划的行动,苏联误导了美国的判断,最终实现了这一科技壮举,彰显了其在太空竞赛中的战略智慧。

苏联于庆典阅兵中展示了一款尖端战斗机,这一举动令美国倍感震撼,随即紧急调动资源,加速推进新型战斗机的研发进程。

苏联推出的新战机实则技术尚未完善,其真实目的是为了迷惑美国。该战机在性能上并未达到预期标准,仅是苏联方面为应对美国战略侦察而采取的一种策略手段。

当美国正致力于新战机的研发之际,苏联却暗自推进其太空探索项目。直至苏联成功发射人造卫星,美国方才惊觉自己已被远远甩在身后,意识到自己错过了重要的发展机遇。

在接下来的时间段里,苏联在太空领域的竞争中取得了显著优势,并实现了历史性的突破,即将首位人类送入太空,开创了载人航天的新纪元。

1969年,凭借阿波罗登月的壮举,美国实现了科技竞争中的一次重大突破。尽管这一成就备受瞩目,但时至今日,仍有声音质疑阿波罗登月的真实性,认为它可能是一场精心策划的骗局。

美国在电子技术领域占据领先地位,正因如此,该国得以率先成功研发并部署了卫星定位系统,从而在空间导航技术上取得了先发优势。

1958年,随着美国成功发射首颗人造卫星,一项卫星导航计划随即被提上日程。该计划旨在利用太空中的卫星实现导航功能,标志着美国在太空探索与技术应用方面迈出了重要一步。

彼时,苏联尚不具备探索此领域的实力,而美国则将卫星定位项目视作一个关键策略,旨在超越苏联在太空领域的领先地位。

早期的卫星功能有限,不仅无法实现精确定位,连拍摄的照片也仅呈现为模糊的影像。因此,美国在很长一段时间内依赖高空侦察机,执行飞越他国领空以获取清晰图像情报的任务,而非利用卫星进行间谍活动。

至1973年,历经十五载的不懈奋斗,美国终于为构建卫星定位系统奠定了坚实基础,并于这一年正式迈出了研发全球定位系统(GPS)的关键步伐。

当我们享受卫星定位系统带来的便捷时,往往忽略了其背后的复杂性。实际上,这一系统是一个庞大且高度精密的工程,构建与维护它需克服无数技术难题,其规模与精细程度令人叹为观止。

即便是如美国这样的全球强国,在开发卫星定位系统上,也历经了一个漫长且超乎预料的过程,其中的艰辛与耗时,充分体现了该项目的复杂性和挑战性。

上世纪80年代,随着GPS系统的成功研发并启用,其应用初期主要局限于军事与情报领域,专为这些特定部门提供服务与支持。

美国在卫星导航技术上率先取得突破,随后的近二十年间,其GPS系统在全球范围内独占鳌头,成为唯一的卫星导航系统,引领着该领域的发展潮流。

1991年海湾战争中,GPS系统首次大放异彩,标志着一种全新的信息战模式崭露头角,向全球彰显了其在现代战争中的巨大潜力和变革性影响。

2003年的伊拉克战争中,GPS系统再度发挥了关键作用,将导弹的精确度提升至前所未有的水平,这一成就令人叹为观止,彰显了GPS在现代战争中的重要作用。

在针对敌方目标的打击及确保平民安全免受伤害方面,GPS系统均展现出了卓越的性能,其精准度与可靠性均令人瞩目。

GPS系统依赖于24颗卫星,它们分布在六个不同轨道上。无论身处全球何地,用户均能接收到来自至少四颗卫星的信号,确保定位信息的全面覆盖与精准度。

九十年代,美国将GPS系统开放给民用领域,此举再次为该国带来了显著的经济收益。这一转变不仅拓宽了GPS的应用范围,还极大地促进了相关产业的发展,进一步提升了国家的经济实力。

GPS系统为美国每年创造的经济价值至少达到960亿美元。其具备的全球服务能力,不仅已广泛应用,更预示着未来还蕴藏着巨大的增长潜力和发展空间。

一旦GPS系统实现全球覆盖,预计能为美国创造高达万亿美元的经济收益。这一举措不仅将极大地扩展其应用范围,还将促进相关产业的蓬勃发展,为美国经济注入强劲动力。

【二、奋起直追的国家】

苏联早在上世纪六十年代便预见到了卫星定位的重要潜力,并着手开展相关研究,其卫星定位系统的正式研发历程,实际上比美国领先了近十年之久。

然而,由于技术上的局限,苏联的格洛纳斯卫星定位系统发展滞后,即便直至苏联解体之际,该系统仍未能达到成熟阶段。

俄罗斯承担起格洛纳斯卫星定位系统的运营后,遭遇了经济困境,导致该系统的研发进程长时间陷入停滞状态,未能取得预期进展。

普京执政后,成功引领俄罗斯经济走出低谷,在此背景下,格洛纳斯卫星定位系统的研发进程得以提速,进入了一个快速发展的新阶段。

2011年起,俄罗斯正式启用了格洛纳斯卫星定位系统,该系统由31颗卫星组成。尽管如此,相较于GPS系统,格洛纳斯在覆盖范围和定位精度上仍存在一定差距。

因此,在俄乌冲突的初始阶段,俄罗斯军队仍依赖于GPS系统进行导航。尽管局势紧张,他们尚未全面转向替代系统,这一选择在一定程度上反映了当时战场技术与准备的现状。

俄罗斯军队曾面临严峻挑战,起因是美国切断了GPS系统的服务。这一举措对俄军的导航与定位能力造成了显著影响,迫使其寻找替代方案以克服由此带来的诸多不便。

在精确度方面,格洛纳斯卫星定位系统能达到1.5米的误差范围,然而,与GPS系统相比,这一精度水平就显得相形见绌,远远不及GPS系统的高精度表现。

GPS系统具备高度精确性,误差可控制在0.1米内,且稳定性极佳。军事领域常需此等高精度,而民用则相对宽松,通常达到五米精度即可满足日常需求。

在卫星导航系统领域,虽起步最晚,中国却实现了快速发展,不仅超越了起步较早的俄罗斯,还紧追美国步伐,成为三个拥有该系统国家中的佼佼者。

1983年,中国着手规划卫星导航系统蓝图,历经十一年后,于1994年该项目得以正式立项。相较于美国,中国启动该项目晚了二十余年;而与苏联相比,则滞后了近三十年。

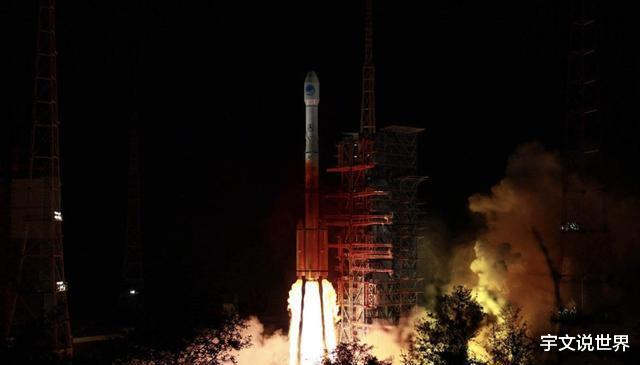

经过六年的潜心研发,中国成功发射了北斗一号导航卫星。该卫星位于地球静止轨道,不仅服务于中国本土,还能覆盖周边区域,提供精准的导航功能。

迈出初步尝试后,进展迅速跃升。中国在2004年着手北斗二号的研发工作,历经八载努力,至2012年,北斗二号系统已成功实现对亚太地区的全面覆盖。

在北斗二号尚未投入运行之际,中国已于2009年启动了北斗三号系统的研发工作。这一举措标志着中国在卫星导航系统建设上的持续努力与不断推进。

北斗三号系统囊括30颗卫星,运用尖端星间链路技术实现卫星间的直接通信,这一创新极大地减少了系统对地面控制站的依靠,提升了整体运行的自主性和灵活性。

北斗三号系统的军用精度已迈入亚米级领域,实现了与美国相当的分米级精度标准,这一水平显著超越了俄罗斯的现有精度,彰显了其卓越的性能优势。

北斗三号系统内嵌入了原子钟,这一设计凸显了其在时间精度上的卓越表现,使得高精度时间服务成为北斗三号系统的另一大亮点。

北斗三号系统现已具备与GPS系统相抗衡的实力,2020年中国导航产业产值高达4033亿元人民币,这一数据彰显了我国卫星导航领域广阔的发展前景与巨大潜力。

【三、结语】

新兴势力凭借优势,能采纳最前沿的技术。举例来说,北斗芯片的功耗已有显著下降,目前仅为原先水平的百分之三十,展现出技术进步带来的能效提升。

中国秉持开放理念发展卫星导航,已同俄罗斯达成卫星导航兼容互补共识,并与欧盟卫星导航系统建立了合作关系,展现出广泛的国际合作与交流姿态。

当前,北斗导航系统已被全球超过120个国家采纳应用,并且其覆盖范围仍在不断拓宽之中,展现出持续扩张的强劲势头。

俄罗斯计划升级其卫星导航系统,旨在2030年前将格洛纳斯系统的定位精度提升至与GPS相媲美的水平,即达到0.1米,以增强其全球卫星导航服务的能力与竞争力。

届时,GPS系统的精确度将达到何种水平?而北斗三号卫星导航系统的定位精度又将如何?这两个问题引人关注,我们期待看到它们在未来所能实现的高精度表现。