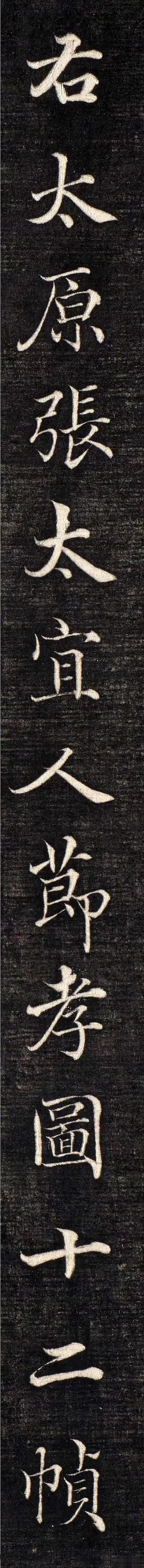

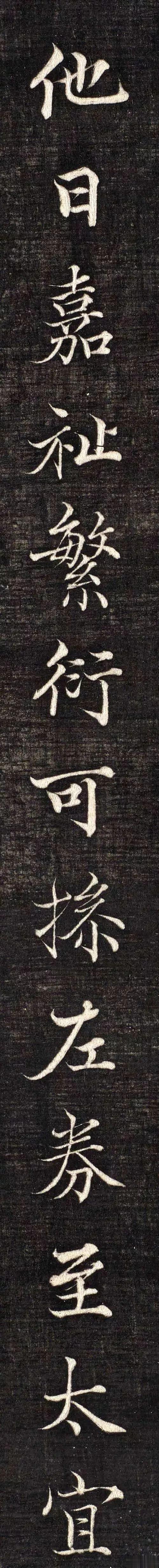

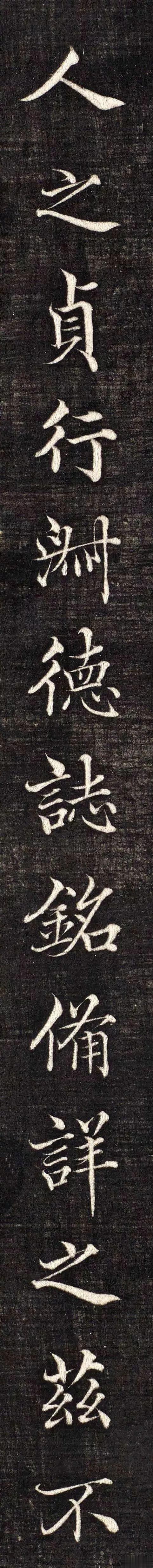

高垲楷书《右太原张太宜人节孝图十二帧》,描述了王氏兄弟幼年丧父,家境贫寒,母亲张太宜人温良贤淑、含辛茹苦、昼夜纺织、上侍老姑、下抚二子,以勤俭信义教之,使二子成家立业的事迹。此作字字精美如玑,堪称清代最美的楷书。

高垲(1769-1839年),浙江仁和人,一介布衣,清乾隆、嘉庆、道光时期书法家。字子才,又字子高,号爽泉。早弃举子业,专力学书。宗法浙派,得欧阳询、褚遂良神髓。嘉庆中,三朝阁老、一代文宗阮元抚浙,延请其校金石文字,当时江南江北名胜碑版不少出自其手。阮元在《定香亭笔谈》中认为高垲“工书,楷法极似虞永兴《庙堂碑》,能诗。”《清稗类钞》曰:“垲工行、草,尤精小楷,树骨于率更、河南,取姿于吴兴。”高垲复精绘事,尤工花鸟、草虫,取法宋、元,钩勒设色,均极精妙。能篆刻,偶治印,亦秀劲有法。所作介于陈豫钟、陈鸿寿之间,古秀苍劲,面目自成。

高垲

《右太原张太宜人节孝图十二帧》

高清单字

高垲,早弃举子业,专力学书,宗法浙派,得欧阳询、褚遂良神髓。嘉庆中,阮元抚浙,延校金石文字,《薛氏钟鼎款识》释文,考证均出其手。并手录薛氏钟鼎识跋刊之。大江南北名胜碑版多出其手。复精绘事,尤工花鸟、草虫,取法宋、元,钩勒设色,均极精妙。能篆刻,偶治印,亦秀劲有法。所作介于陈豫钟、陈鸿寿之间,古秀苍劲,面目自成。卒年七十一。《清画录、广印人传、诸可宝传略》

高垲(1769—1839)是清代中期极具影响力的书法家,以小楷闻名于世,被誉为 “清朝最美楷书” 的代表人物。他的书法艺术融合了唐楷精髓与个人创新,在清代书坛独树一帜,尤其在民间享有极高声誉。以下从生平、艺术特色、代表作品及历史评价等方面展开详细介绍:

一、生平与社会活动高垲字子才,号爽泉,浙江钱塘(今杭州)人,出身书香门第,自幼研习书法,早年放弃科举仕途,专注于艺术创作。其一生虽未入仕,但凭借精湛的书法技艺与深厚的学问,成为江南文化圈的重要人物。嘉庆年间,他受浙江巡抚阮元邀请,参与校订金石文字,协助整理薛氏钟鼎铭文并刊印,这一经历使其书法与金石学研究深度结合,奠定了他在学术领域的地位。

高垲的书法作品广泛流传于江南地区,寺观、祠墓、园林的碑刻多出其手,仅江南一带留存的碑版就达数百处。他的艺术成就不仅得到文人雅士的推崇,还受到阮元等官员学者的高度评价,被视为 “浙派书法” 的重要代表。

二、书法艺术特色1. 宗法唐楷,融合众长高垲的楷书以欧阳询、褚遂良为根基,同时吸收了虞世南的温润、赵孟頫的秀逸,形成了独特的 “古朴灵动” 风格。他的笔法取法褚遂良的流畅与欧阳询的险峻,起笔尖锋入纸,行笔中锋稳健,笔画粗细变化均匀,结体舒展而不失严谨。例如其代表作《滕王阁序》,在规整中蕴含行书笔意,点画衔接自然流畅,被评价为 “楷中带行,行中见楷”。

2. 突破馆阁体束缚清代中期,馆阁体盛行,书法风格趋于刻板。高垲虽精于楷书规范,却不为其所限,强调 “中和之美”。他的作品既保持了唐楷的法度,又融入了个人的灵动与变化,如《滕王阁序》中字里行间的欹正相生、疏密有致,展现了对传统的创新突破。

3. 金石气息与文人意趣得益于参与金石校勘工作,高垲的书法融入了金石碑刻的古朴韵味。他的楷书线条遒劲挺拔,结体略带隶书笔意,形成了 “树骨于率更、河南,取姿于吴兴” 的独特风貌(《清稗类钞》评)。

三、代表作品解析1. 《滕王阁序》这是高垲最负盛名的作品,纵 28 厘米、横 328 厘米,单字约 3.3 厘米,以小楷书写王勃的千古名篇。其笔法融合褚遂良的飘逸、欧阳询的险峻与赵孟頫的圆润,整幅作品一气呵成,被赞为 “史上最美《滕王阁序》”。例如 “落霞与孤鹜齐飞” 一句,笔画轻盈灵动,结体疏密得当,兼具视觉美感与文学意境。

该作品现存多个版本,其中上海书画出版社曾出版高清字帖,孔夫子旧书网等平台亦有相关拓本或复印品流通。尽管原作收藏情况未明确记载,但通过出版物与拍卖记录可见其艺术价值与市场影响力。

2. 《张太宜人节孝图》此作是高垲楷书的另一代表作,以严谨的笔法与细腻的线条,展现了清代节孝文化的庄重氛围。作品中每个字的起承转合均精到入微,体现了他对楷书细节的极致追求。

3. 碑刻与题跋高垲的碑刻作品遍布江南,如苏州园林、杭州寺庙的碑文,其书法风格庄重典雅,与建筑环境相得益彰。此外,他为金石拓片所作的题跋,如《薛氏钟鼎款识》跋文,兼具学术性与艺术性,是研究清代金石学的重要资料。

四、历史评价与争议1. 民间推崇与官方认可高垲的书法在民间享有盛誉,被称为 “民间书法第一人”。阮元在《定香亭笔谈》中评价其 “工书,楷法极似虞永兴《庙堂碑》”,而《清稗类钞》则称其 “树骨于率更、河南,取姿于吴兴”,肯定了他对传统书法的继承与创新。

2. 专家争议与学术讨论尽管民间评价颇高,部分现代学者对高垲的书法提出批评,认为其作品 “规范化和模式化过多”,缺乏个性,甚至将其列为 “三流书家”。这种争议源于对书法艺术性的不同理解:一方强调技法的精湛与传统的延续,另一方则更注重创新与个性表达。

3. 市场价值与收藏高垲的书法作品在拍卖市场上表现稳健。例如,西泠印社曾拍卖其刻黄花梨笔筒,成交价为 5.52 万元(含佣金);书法作品如《滕王阁序》拓本或字帖,在孔夫子旧书网等平台的售价约为 20-30 元,而原作因稀缺性价值更高。

五、影响与后世传承高垲的书法对清代后期楷书发展产生了深远影响。他的作品被视为学习唐楷的重要范本,尤其在民间书法教育中广泛流传。其融合金石气息与文人意趣的风格,启发了后来的书法家如赵之谦、何绍基等,推动了清代碑学的兴起。

此外,高垲的生平与艺术成就也成为学术研究的对象。近年出版的《中国书法史》《清代书法研究》等著作中,均对其进行了专题探讨,肯定了他在清代书法史上的独特地位。

结语高垲以一介布衣身份在清代书坛崭露头角,其书法艺术既传承了唐楷精髓,又突破了馆阁体的束缚,展现了民间书法家的创造力。尽管存在学术争议,但其作品的艺术价值与历史地位不可忽视。他的《滕王阁序》等代表作至今仍是书法爱好者临摹学习的经典,而他对金石学与书法的融合,也为后世提供了重要的艺术启示。